みんなで作る輪飾りが完成し、いよいよメインの吹き流し作りが始まります。これまでの経験を活かし、子どもたちが協同的になっていく様子をお届けします。久しぶりの制作系プロジェクトの最終回です。

♯7

復習から入るよ

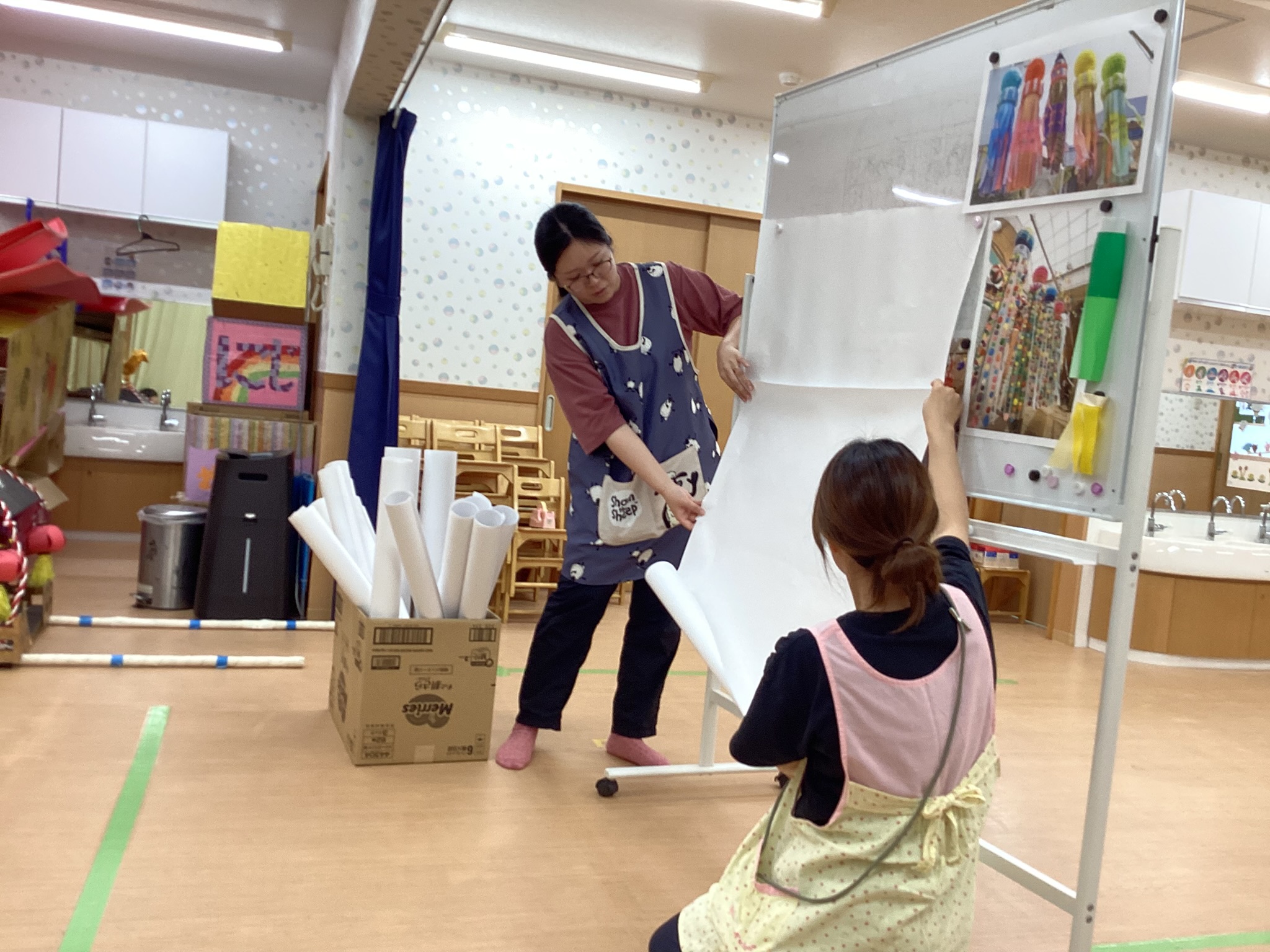

第7回。今回から吹き流し制作に入ります。写真をみんなで見て、何を作るかを確認します。第一回の導入で一度作っていますが、流石に何週間か経ってしまっているので、もう一回写真を見ながらイメージを共有します。

集中して作る4歳児たち

まずは一人一個作ってみる。導入の第1回でも作っていますが、思ってた以上に輪飾りに日数を費やしたので作り方を忘れていたため、もう一度作ってみます。

今回はテーブルなしで作っています。テーブルなしだと姿勢が崩れるので書いたり切ったりがうまくいかないことが想定されます。

環境の影響って大きいんです。同じものを作るのでもテーブルがないだけで全然変わります。

集団というぬるま湯

うまくできずに涙する5歳児。みんなで輪飾りを作っているときは楽しくやれていますが、個人になるとこうなってしまう。いかに周囲の力で普段は助けられているかがわかります。

小学校に行ったら一人で戦わなければいけない。卒園までにその力を身につけてもらいたい。集団として素晴らしくてもダメで、一人ひとりが輝いた上で集団も輝かないといけない。

心配そうに覗き込む女の子。大丈夫だよと励ましています。

隠すということは気にしているということ

うまくできないという点では同じでも、こちらの4歳児は隠す。床に描いてしまった時も最初は無かったことにしてましたから、現実逃避タイプなのかもしれません。

結構みんな切り落としてしまったりしてますから、この子だけができていないわけじゃないです。だけど、苦手なのは間違いない。うまくなりたいと思っている様子があるので、これから伸びていくタイプであると言えます。

仲間意識の育ち

そこに仲間たちが集まってきて、やり方を教えてくれたり、修正してくれました。自然と助け合う。輪飾りを通して4歳児たちの仲間意識が育っています。

おかげで全員が作れたという状態まで持っていくことができました。

大きさを決めよう

これから作る吹き流しの大きさをみんなで考えます。見本を示してどの長さが良いかを決めていきます。

輪飾りみたいに各自が自由に作ると大きさがバラバラになってしまいます。今回は大きさを揃えて一体感を感じてもらいたいので、統一の大きさを決めていこうと思います。

子どもが全部決めるんじゃなくて、保育士とコラボレーションしていくんです。教育的効果が上がる環境を作っていきます。

終わらない話し合い

いろんな意見が出るけど、まとまりません。多数決では少数意見を切り捨てることになるし、ジャンケンで決めても意味がない。

全員一致を目指しますが、理解力に差があるからまとまりません。言語で話し合ってもダメなんです。特に学年を超えて話し合うと個人差がありすぎて難しい。

今日のところは保留にして終わりにします。

♯8

一目瞭然

第8回。実際の長さに切ったものを保育士が複数用意してみました。これで言語能力に差があってもわかる。これを見てすぐに全員一致で長さが決まりました。

飾った時に床につかない長さで、一番長いもの。

みんなの想いは一つです!

全員が理解できる説明の工夫。保育士としてのスキルであり配慮です。

早すぎてブレる5歳児

本当はみんなで一つの吹き流しを作りたいところですが、そんな巨大なものを作っても園の中に飾れないので、チーム分けをして複数の吹き流しを作ることにしました。

チーム分けのために、カエルになってレースをします。早い順に並んでいきます。

5歳児が輝くための配置

チームを分けていきますが、4歳児と5歳児が半々になるようにしています。5歳児が少人数の方がリーダーシップを発揮することになるからです。

5歳児が集団だと個々の力を発揮しないので、あえて小集団にすることで個々の自覚を促し、力を使わざるを得ない状況を作っていきます。

自由にさせすぎるのではなく、子どもが一番伸びる環境を作っていく。

考えるきっかけを与える

模造紙を各チーム何枚ずつ分ければいいのか。これも保育士が指示せずに自分たちで他のチームの状況を見て分けていくようにします。

自分たちのところは多いから少ないところに渡そうとか、そういう動きが出てくる。自分たちさえ良ければ良いということにならないような環境にしています。

自由にする部分と、こちらで決める部分。このバランスをうまく取っていきます。

自然と協力する

分けた模造紙を繋げていく。自然と紙を押さえる人、テープを貼る人という感じで役割分担が生まれています。少人数にして正解でした。いつもより動きが良いですね。

5歳児が役割を指示するわけではなく、4歳児が自発的に自分の仕事を見つけて動いている感じです。どうやら4歳児に5歳児が助けられている側面もありそうですね。5歳児が伸びるのはこれから、というところでしょうか。

相談しながら進む

模造紙同士を繋げたら、紙がはみ出ないように下に制作シートを並べていきます。

これも何枚の制作シートをどのように配置すれば良いのかを相談しながら試しながら決めていく。割とスムーズに進んでいます。輪飾りの体験がとても良かったんだなということがわかります。

色決めもスムーズ

チームごとに色を決めて、絵の具で塗っていく。手前のチームは塗っているうちに制作シートからズレていますが、奥のチームはズレていない。それぞれのチームの個性が出ています。

雑に塗るチーム、細かく綺麗に塗るチーム。それもまた面白い。子どもの輝きとは個性の輝きです。チームになるとチームごとの輝きがある。

ちょうど良い大変さ

ピンクチームが一番早く塗り終わりました。綺麗に塗れていますね。他のチームも苦労しながら塗り終わりました。

ちゃんと全員で塗ったという感覚があるはずです。結構大変だったので、協力しないと成し遂げることができなかったという難易度設定がちょうど良かったんだと思います。

スモールステップで小さな成功体験を積むことが良いという考えがものすごく定着しているのを感じますが、それだけではダメで「苦労してやり遂げたという達成感」が絶対に必要です。だって世の中は小さな成功体験なんて転がってないですから。困難に立ち向かう体験が欲しい。

みんなの汚れはみんなで掃除する

毎回恒例となった床を綺麗にする時間。みんな率先して綺麗にしていきます。自分のチームが汚した場所でなくても、みんなで綺麗にするという雰囲気がちゃんとある。

輪飾りの時に床を汚してしまって綺麗に消したという体験が、ここにつながってくる。あの体験が、あの失敗が、みんなの「片付けたい」「綺麗にしたい」を育てています。

上手に塗れました!

塗り終わった模造紙をみんなで眺める。鮮やかな色で見た目にも自分たちが頑張ったという感じがします。

色が被ってますが、それもまた良し。好きな色で作った方が良い。

絵の具が乾くのを待って、続きは後日となります。

♯9

道具の活用

第9回。いきなり紙を自由に切っていってもメチャメチャになることは必須なので、線を引いてから切るという方法で進めていきます。輪飾りの時に5歳児がやっていた方法です。

園にあった細長いものを自由に使って線を引いていく。どう使うかは各自の自由。それぞれが工夫して線を引きます。

試行錯誤する力を集団で発揮して、相互の育ちを促進していきます。

一人では難しい課題を作る

当然、うまくできないチームも出てくる。細長いものが短いから、一人では上手にできないんです。あえてそういうものを選んで用意しています。協力したチームの方が上手くできる。大きい制作は一人では上手くできない方が良い。

こういうたくさんの「仕掛け」を保育士は用意しています。完成させるのが目的ではなく、成長するのが目的。いつもそれを意識しています。

なるほど、という学び

上手なチームのやり方を見て、みんなで学ぶ。そういうやり方もあるのかと気づき、実践する。誰かの工夫はみんなの学びとなり、浸透していきます。

失敗の共有だけでなく、成功も共有する。失敗した方が伸びるけど、失敗ばかりではやる気がなくなってくる。成功のためのヒントも必要な時がある。助け合うのも大事な要素。そのバランスをとっていきます。

やってみようの精神

早速それぞれのチームで試してみる。誰か一人がやるというより、みんな興味津々で、一緒になって線を引いたり押さえたりしています。

トライアンドエラーですね。試して、改善して、実行する。それを繰り返す。

不安を安心に変える

自然と協力する。言葉はいらないんです。4歳児も5歳児も関係ない。

「線が曲がっちゃったけど大丈夫だよね」とお互いに励まし合いながら続けていきます。たくさん喋るのは不安の表れ。

保育士が「静かに作りなさい」と注意するところじゃない。不安を仲間で分かち合い励まし合い、「安心」を手に入れて「挑戦」しているんです。

なんかかっこいい写真

線を書けたら切っていく。その線の上を切っていく。

危ないので慎重に保育士たちもそれぞれの動きに目を配ります。だけど、集中力を発揮している子どもたちは感覚が研ぎ澄まされているから、意外と怪我をしないものなんです。大体、注意散漫な状態の方が怪我をしやすいんですよね。

年長としての自覚

細すぎて難しいところが出てきて、みんな失敗を恐れて切ろうとしません。そこで5歳児が率先して「僕がやるよ」と言って切っています。年長者としての自覚が出てきました。

みんなで作っていても、学年の差、能力の差というものはある。全てを平等にやるのではなく、適材適所でやっていくことが協同性です。役割分担による協力。それができています。

オレンジチームのスピードと完成風土の高さ

切り終わったら飾りを作って貼っていく。何を作っても構いません。自由な発想でそれぞれが自己表現をしていきます。

同じように作るという工程と、自由に作っていい工程。2つともあるような構成にしています。全てを決められた通りに作るのでは、やっぱり子どもたちも物足りないと思うはず。集団としての学びと、個人としての学び、両方あった方が良い。

なんか良い表情をするようになりましたね

そしてみんなで眺めてみる。他のチームはどんな感じなのかなと興味を持ち、良いところはどんどん取り入れる。

飾りまで終わらせたかったのですが、途中で時間切れになりました。

♯10

カーテンを開けると部屋が明るいですね

第10回。終わらなかったので給食の後に延長戦です。

子どもたちも終わらなかったことが不完全燃焼だったのか、意欲的に取り組んでいます。

貼り直しも意欲的

給食の前は適当に貼っていたので「はみ出さないように貼ろう」といルールを追加しています。何も考えずに貼っていても学びにはならない。貼る場所の大きさを考えて飾りを作るということを学んでもらいたいからです。

繰り返しますが、全て子どもが自由に行うのが一番教育になるわけじゃない。保育士側の環境設定が大事です。

5歳児が4歳児をサポートする

一人で作っているけど、みんなで作っている。誰かの貼ったところを褒めたり説明したり、指摘したり。輪飾りの最初の頃とは全然違います。誰かのやっていることを意識しながら自分の作業をしています。

個人でありながら集団で動く。これが見たかった。良いですね。

女の子が集まったって感じがしますね

一人ひとりが考えて飾りを作っているはずなのに、なんとなくチームごとに特徴があるように感じます。無意識に影響し合っているからです。

気づかないうちに私たちは周囲の人間の影響を受けながら生きていることがわかります。

0から1を作る力

自分なりのこだわりを持って飾りを作る。何もないところに「楽しみを生み出す」という力。輪飾りで折り紙の破片でキティちゃんを作ったように、遊びを創造する力を私たちは育てています。

遊びを創造する。これがこれからの時代に必要な力です。

そして全チームで吹き流しが完成しました。

遊びは子どもが作り出す

ちょっと時間ができたので、みんなで遊びます。大量の赤いマットを用意したところ、「かくれんぼやろうよ」という流れで全員参加のかくれんぼが始まりました。

学年を超える

大盛り上がりです。完成の喜びもあるのでしょう。開放感にあふれた遊びとなりました。学年を超えて、みんなで楽しみます。

5歳児だけで内輪で盛り上がっていたのが嘘のようです。このプロジェクト以降、あの雰囲気は無くなりました。

わざわざ飾るところを写真に撮ってもらう私

明日の本番に備え、吹き流しを飾っていく。

部屋の周囲には輪飾りを設置していきます。

吹き流しの完成!

なかなか良い感じになりました。

同じ大きさで揃えたので、チームごとに作ったのに、6個で一つの飾りのような一体感があります。狙い通りです。

♯11(七夕まつり前日祭)

あえて時間を作る

第11回。七夕まつりの前日祭。子どもだけでのお祭りです。

開始前に完成した吹き流しをみんなで眺めてみる。ちゃんと自分たちの作ったものがどうなっているのかをしっかりと認識する時間を作ります。達成感を得る時間の共有です。

自然と体が動き出す

部屋をぐるっと一周するように輪飾りも飾られています。それもみんなで端から端まで見ていきます。その長さを体験する。

一人で作った飾りもありますね

苦労して作った輪飾り。歩いてみるとその長さを実感する。いろんなことがあったけど、ついに完成しました。

自分たちが作ったものを実感したら、浴衣に着替えて七夕まつりの始まりです。

主役になれる人、なれない人

紙コップを工夫して制作し、一番遠くまで飛ばした人が勝ちという「紙コップ投げ大会」。

毎年5歳児が優勝していましたが、今年はなんと4歳児の女の子が優勝しました。

悔しくて意気消沈する5歳児たち。この日のために特訓をしていた子も何人もいたのですが、運命というか、どうしても主役になれない5歳児たち。

このあとはゲームをしてお神輿を担いで、最後は盆踊りです。

みんなで踊ることに価値がある

ラストの盆踊りは0歳児から5歳児まで全園児が集まって、踊りました。

吹き流しがあるだけで雰囲気が出ますね。

仲良くなった4歳児と5歳児

4歳児と5歳児が集まって吹き流しをバックに記念撮影です。達成感をみんなで共有できているんじゃないでしょうか。苦労した分、乗り越えた時に人は成長できる。

プロジェクトを経験すると子どもの顔つきが変わるような気がします。

♯12(七夕まつり当日祭)

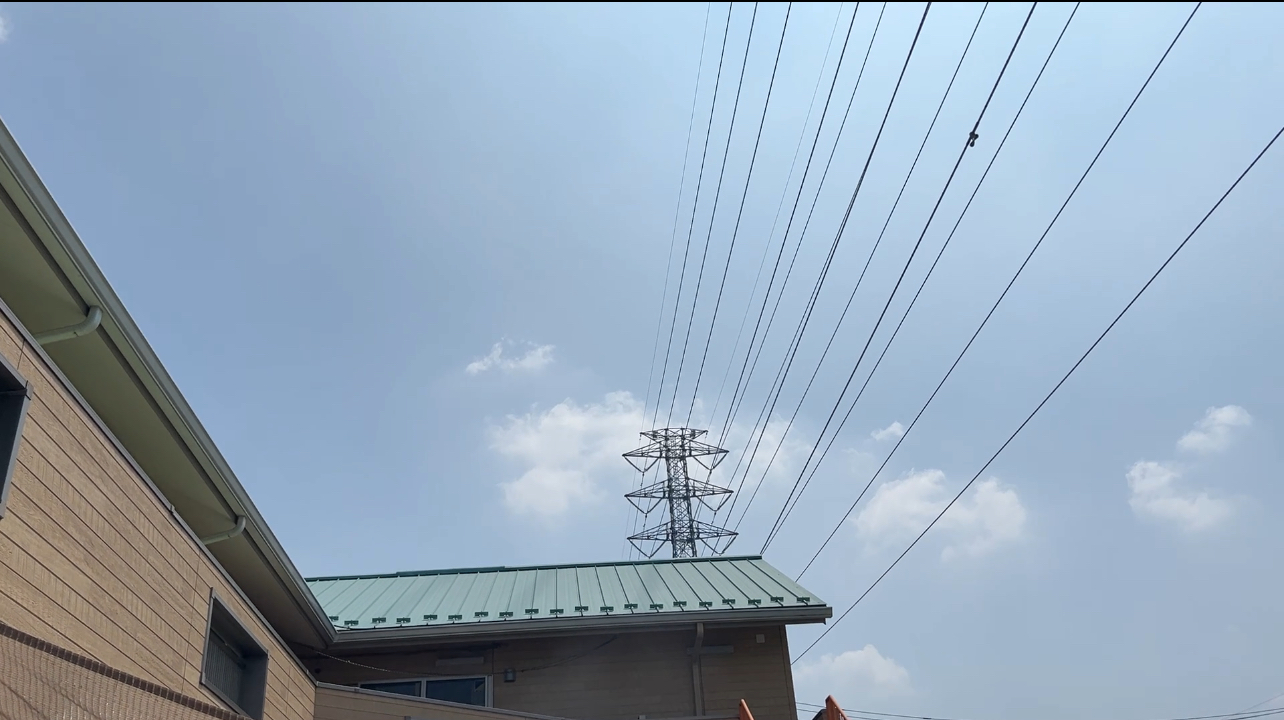

外でも映える吹き流し

第12回。七夕まつりの1日目は園児のみですが、2日目は家族参加のお祭りです。吹き流しは園庭に飾ってみました。

保護者の皆さんにも見てほしい。子どもたちの努力の結晶を。

♯13(七夕送り)

祈り

第13回。作った輪飾り、吹き流し、短冊を燃やすという七夕送りを行いました。今年の夏は暑すぎるので、熱中症指数が高くならない朝に短時間で行います。

燃えて煙が空に登って、神様が願いを叶えてくれる。

晴天

空に消えていく煙。

この子達の、保護者の皆さんの願いが、叶いますように。

苦労して作った輪飾りも吹き流しも燃やしてしまいました。形が大事なんじゃない。みんなで一緒に作った時間、成長したことが大事だから。

以上、七夕吹き流しプロジェクトでした!

今回のシリーズ、主役が4歳児になってしまいましたね。紙コップ投げ大会の優勝者も4歳児でした。こどもの日プロジェクトも最後は3歳児のために5歳児が動いていました。今回も5歳児は4歳児のために存在しているかのような動き方です。

どうしても5歳児が主役にならない。なぜだろう。

これまで、集団としての活動が多くて、個別に挑戦する機会がもしかしたら少なかったかもしれません。遠足の時にも書きましたが、不安が強い学年です。挑戦をあまりしない。だから自信にもなりにくい。

楽しければいいというわけでもない。みんなでやっていれば良いというのも幻想です。一人一人が輝いて、それが集団としての輝きにならないといけない。

5歳児が主役になる。そういう保育園に、そういう物語にならないといけない。それぞれが自分の困難を乗り越えて、最終的にクラスとして輝く。そういう環境が必要です。

そうだ。5歳児達に足りないのは個人での「挑戦」。

一人ひとりが自分に向き合い、困難を乗り越える。そして成長した一人ひとりが力を合わせて集団として輝く環境を作っていきたい。

この七夕吹き流しプロジェクトで私はそう決意しました。

そして時は流れ、お盆を過ぎた子どもたち・・・。

可愛いだけじゃない子どもたちにするという決意

次回、5歳児の鼓笛プロジェクト。

5歳児たちの「挑戦」が始まります。

ご期待ください!