毎年行っている行事はマンネリ化してきます。同じことをするのは面白くない。そのため、今年度の七夕まつりはクラスごとの発表という形を取らず、やったことのないことに挑戦することにしました。4歳児と5歳児による七夕の飾り作りです。

♯1

まずはイメージの共有から

導入として、七夕にちなんだ飾りにどういうものがあるのかを視覚情報で共有します。

前回のこどもの日プロジェクトでは自由遊びの環境設定でしたし、昨年度最後の異年齢クリスマスプロジェクトも自由遊びでした。制作メインのプロジェクトは久しぶりです。

見本を見て理解するのも大事な学びです

自由に子どもたちに制作してもらった場合、すべて一人で作る活動になってしまう可能性が高い。それは個人の主体性の発揮ではあるけど、お友達との対話が生まれにくい。最終的には集団で作る方向になるように設定していきます。

そのため、保育士がいくつかの飾りの作り方を説明し、まずはそれぞれが一人で飾りを作ってみます。こういう飾りがあるよ、というのをみんなで共通言語として持っておくということです。そうすれば後で自由制作にした時に一緒に作る可能性が高くなります。

うまくできないという現実と向き合う

次は、吹き流しの飾りに挑戦です。

見本通りに作るという「保育士主導の一斉型」の活動の場合、明確に上手・下手が出てしまう。できた・できないと言っても良いですが、子どもにとっては他者との比較により自信をなくす可能性がある。

上手くできない子は隠したり、笑って誤魔化したりするかもしれません。

昔の保育はみんなそうでした。今でもやっている園はたくさんあるようです。みんな違ってみんな良いという多様性の社会が今の社会。それなのに「できた・できない」で考えると「できない子」を認めないことになってしまう。ここに教育の矛盾があります。

だからと言って、「できた・できない」を考えない教育をすると、頑張らない子になってしまう。向上心がなくなり、競争心がなくなってしまう。非常にバランスが難しいんです。

指導ではなく支援する

自由遊びと違い、明確に「正解」「不正解」がある。うちの園では「逆にあまりやっていない」活動なので戸惑う子どもたち。個人差があるので、保育士が一人ひとりを確認し、サポートに入ります。

本来、このような保育士主導型の保育は時代遅れというか、国は推奨していません。ですが、あえて、今日はこのような形態での導入に挑んでいます。

普段しない事をする。これも教育としては大切な事です。目の前の子どもたちに最適化された学びの環境を作っていきます。

作っては見せ合う

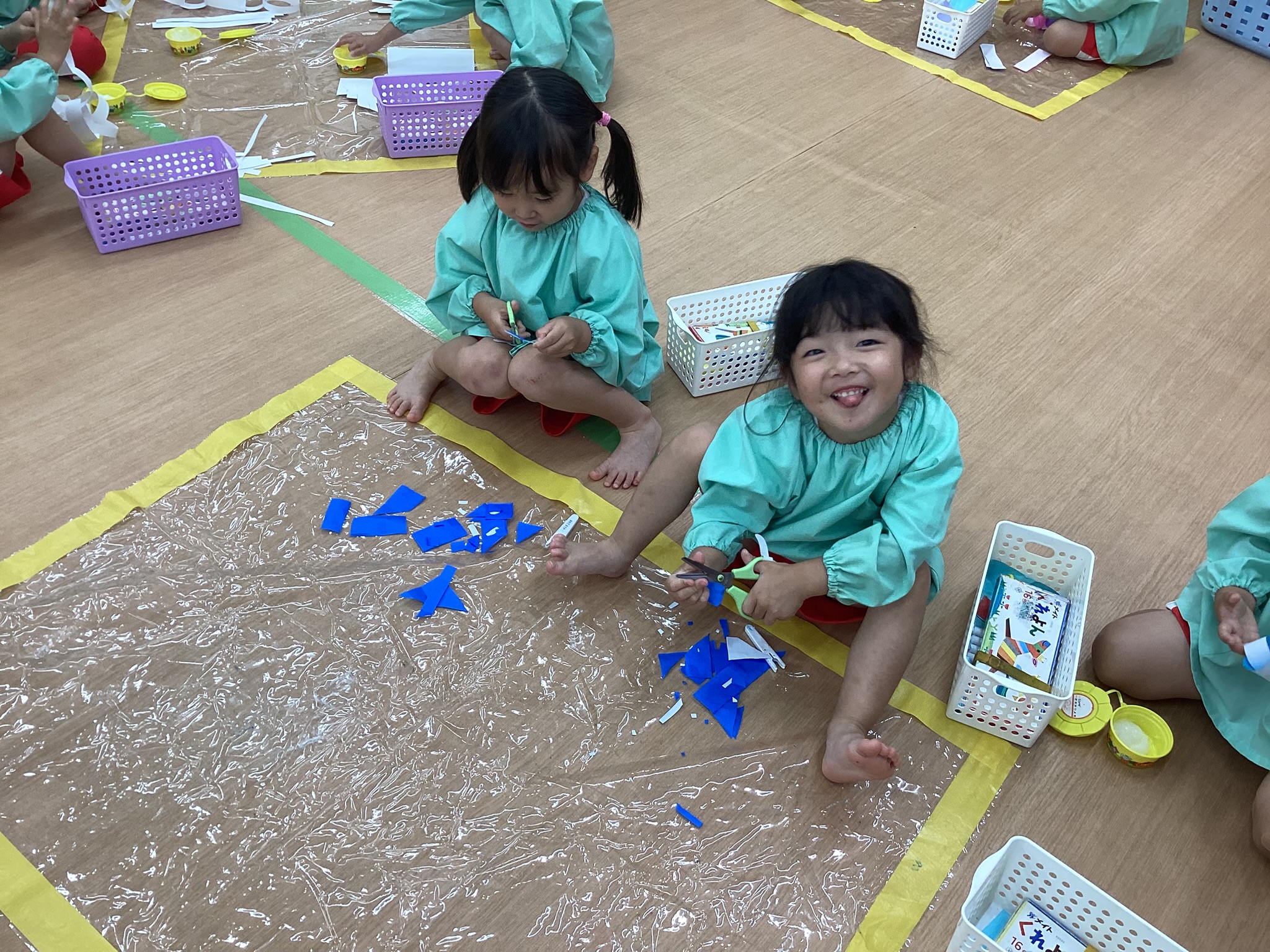

続いて、三角飾り。三角に切って貼っていくだけのシンプルな制作ですが、みんな集中してやっています。

廃材を使った自由工作など、自分で考えて作ることに慣れている子どもたちですが「決められた通りに作る」ことの難しさや面白さも体験してほしい。

見本通りに作るということは、対象を意識するということです。自分勝手に作るのではなく、他者と同じものを作るというスキルにつながってきます。また、見本を真似ることで自分の中からだけでなく、他者から学ぶという方法も体験できる。

見本通りに作るのも良い学びだし、見本がないものを考えて作るのも良い学びです。どちらかに偏った考え方では、偏った子どもになってしまいます。

教え合い、助け合う

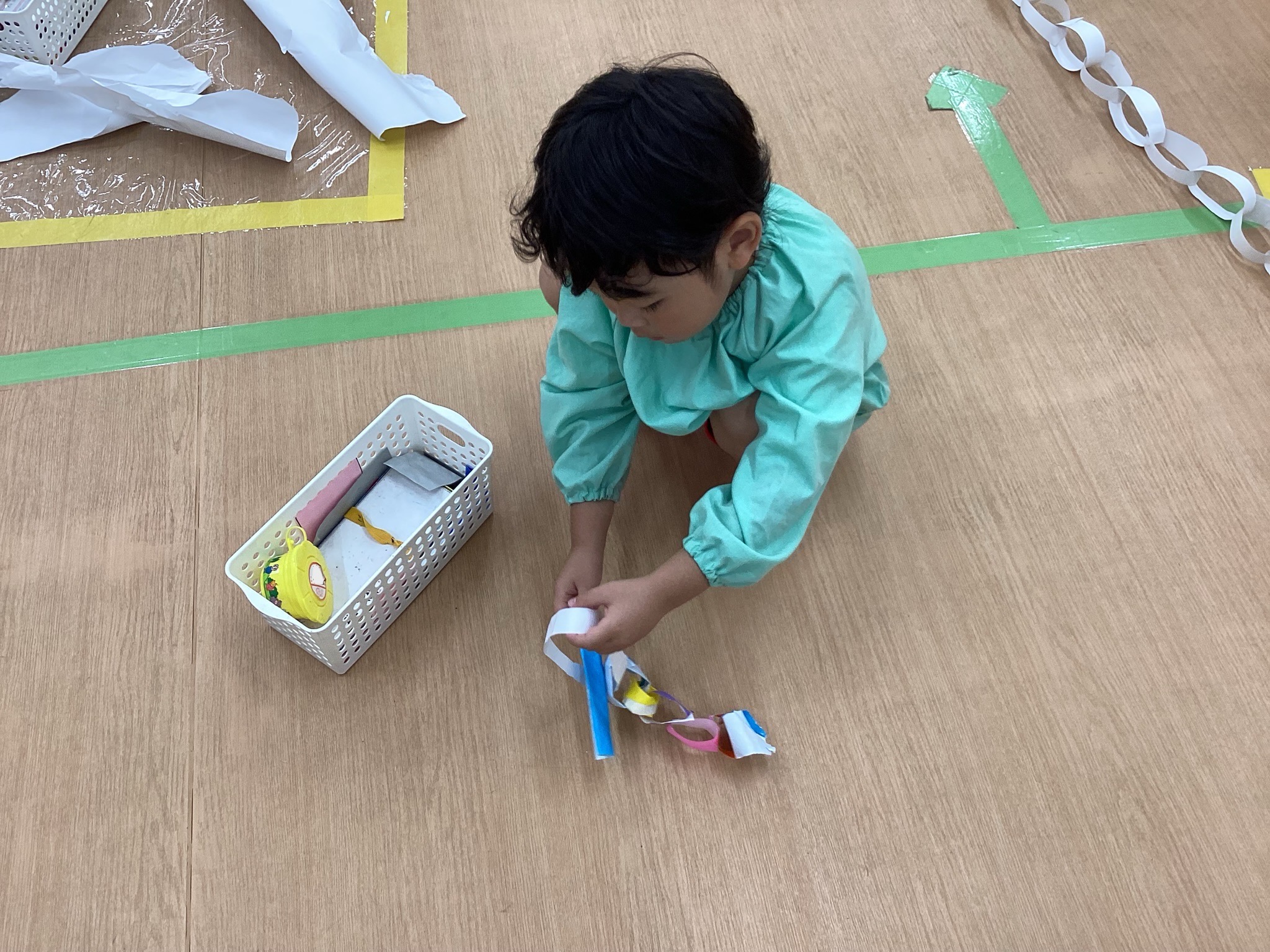

最後は一番簡単な輪飾り。

最初は保育士のサポートを待っていた子達も、教え合うようになりました。まずは保育士が見本を見せる。そうすると子どもたちは保育士と同じように行動するようになります。

だから、最初に保育士がサポートに入る姿を見せたのです。コツは、ずっと保育士がサポートしないということです。子どもたちが主体的に教え合うようになったら保育士は引いていく。これで子ども同士で助け合う雰囲気が生まれます。

みんな集中してますね

だんだん集中してきました。輪飾りは簡単なので作業に没頭できます。

今日は個人での制作です。作り方を覚えて、次回以降に集団での制作をしていきます。

恒例の振り返りタイム

作ったものをみんなで眺める。こうやって振り返りをすることで、他者に興味を持ち、他の人の作品を見て自分を知ることができる。

子どもの意欲からスタートするプロジェクト型

「大きいのを作りたい!」という意見がありました。

「みんなで制作をする」という環境設定に、「大きいものを作る」という方向性が加わり、今後の活動が決定しました。

みんなで大きい七夕飾りを作るプロジェクトのスタートです!

♯2

何を使うのも自由

第2回。大きいものを作りたいということで、大きく作れそうな素材を用意しておきます。

何を用意するかで遊びの方向性も内容も変わってきます。

失敗から学ぶ環境を作る

一番簡単な輪飾りから作っていきます。

大きい輪飾りを作るということをわかっている子とわかっていない子がいます。普通に前回の個人制作と同じ大きさで作る子もいる。だけど保育士は指摘をしません。集団の中で最終的にみんなで同じものを作るというところに行き着くのが活動の狙いだからです。

作ることが目的ではなく、作る過程で成長することが目的だということですね。今やっていることが正しいかどうかは重要じゃない。

「間違う」という体験が、人を育ててくれるんです。

講演や研修をして欲しいという依頼がいろいろ来るのですが、「失敗から学ぶ保育をやっているんですよね?」と聞かれることがあります。

もしかしたらそうかもしれないなと最近思いました。その「失敗から学ぶ視点」で今回のプロジェクトを解説していきましょう。

みんなで作っているはずが個人で作っている状態

そもそも輪飾りすら作らない子達もいます。話を聞いていないし、他の子を見てもいない。ただの自由工作だと思っているのでしょう。折り紙を切り刻むだけの右の子。

そしてそれを何も考えずに真似る左の子。

「考えない」というのは本当に怖いことです。私たちは一生懸命、頭と心を使っていかないと他者と摩擦が起き、ルールや法律からはみ出してしまう。周囲を見て、自分を知り、改善していく繰り返しが、社会で生きるということかもしれません。

何してるの?

そんな4歳児たちに5歳児たちが「輪飾りを作るんだよ」と教えてあげています。そこで初めてみんなが何をしているのかに気がつく4歳児の2人。

なぐり描きは心の乱れ

だけど作らない。むしろ自由にお絵描きをしてしまいます。

教えてくれたのに指摘されたというか注意されたと感じているのでしょう。素直に正しい行動を取れず、今度はわざと違う行動をしているんです。

注意すればするほどダメなことをする。子どもにはよくあることですよね。ご家庭でも同じだと思います。

人は相手の評価に合わせようとする傾向がある。周囲に合わせて自分を変えるということです。それだけ切り取れば良いことなのですが、もし相手が自分にネガティブな評価をしていると、そのネガティブな評価通りの自分になろうとする場合がある。

乱暴な子だと評価すると、どんどん乱暴になる。優しい子だと評価すると優しい子になる。

周囲の影響って本当に大きいんですよね。環境で子どもは育っています。だから環境を丸ごと教育的にする環境保育が重要なんです。

なぐり描きの伝染

そのお絵描きが他の人たちにも伝染していく。なぜかいけないことって魅力的なんですよね。しかも、大きな模造紙にみんなでお絵描きするのは楽しい。

楽しさが勝つんです。だって、これは遊びですから。

周囲が見えてないことがよくわかる

4歳児がお絵描きに夢中になっている時、5歳児たちは輪飾りをどんどんつなげています。

学年の差が出ていますね。

こんなに近くで「正しい行動」と「間違った行動」が同時に行われているのに、お互いに気にしていません。これが集団になっていない証拠です。他者が何をしていようと自分には関係ないと思っている。

こういうところが改善したら良いなと思って注意深く観察していきましょう。

それぞれが個人で動いている

輪飾りを作らない4歳児たち。何をしていいかわからない手前の男の子。奥の女の子2人は大きい模造紙に折り紙を貼っていますが、もはや意味がわかりません。右の女の子は輪飾りを作っていますが、周囲に教えるとか指摘することはない。

こちらも集団としてではなく、個人として動いていることがわかります。

それぞれが切りたいように切っていて怖いです

お絵描きをした4歳児たち。輪飾りを作ることに気付き、細長く切っていますが、それぞれが切りたいように切っているので危険です。すぐに保育士が近くに行き、怪我をしないように見守ります。

みんなで作っているようで自己中心的にそれぞれがやりたいようにやっている。これを連合遊びと言います。3歳児から4歳児にかけて普通のことです。ここから5歳児に向けて協同遊びにしていきたいんです。

協同遊びとは、役割分担をして一つの目的に向かって協力して遊ぶこと。つまりプロジェクト型の遊びです。今回もそれが自然発生することを目指しています。

「みんなで作ろうね」と保育士が注意していくのは簡単です。だけど、それでまとまったとしてもそれは大人に従っているだけの嘘の姿。子どもたちからみんなで作りたいという雰囲気にならないと意味がないんです。

気づいても対話にならない

「なんで4歳児さんたちはちゃんとやらないの?」

疑問は持つし、納得もいかないけど直接相手に指摘をすることはない。今年の5歳児たちは消極的な子が多い。争いを好まないので、4歳児を導いていくことがありません。

自分たちさえ良ければ良い。自分がちゃんとやっていれば良い。この子達のそういう部分も変えていきたい。

みんなで持ってみよう!

どんどん長く繋がっていく輪飾り。それを見て自分たちがちゃんとやれていないことを明確に理解する2人。

輪飾りを作っていたみんなの方が楽しそうだし、なんだか誇らしげです。

何も言えなくて

さらに同じ4歳児の仲間からも指摘される。

「輪飾りを作るんだよ?」

「何をしているの?」

質問をされても何も言えない2人・・・。

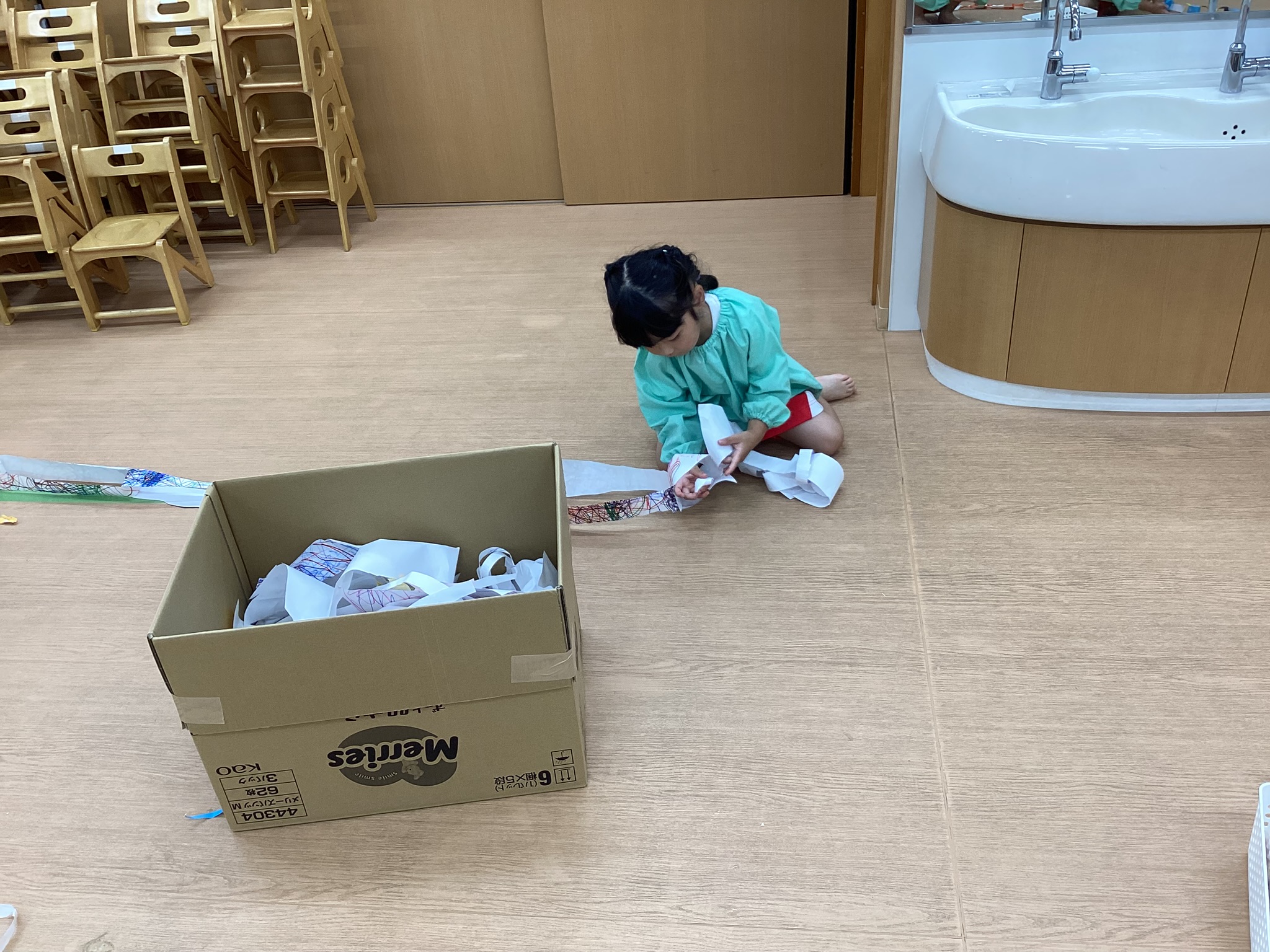

自分自身に向き合う時間

実物を見て、仲間から指摘され、自分のダメさを知る。

一人で自分自身に向き合っています。ここで保育士が声をかけてはいけない。自分が変わりたいと思っている時に優しくすると「変わらなくて良い」と思ってしまう。今は苦しくても、自分に向き合う時です。

冷たいんじゃないかと思う人がいるかもしれません。ですが、私はこの子が自分で乗り越えていくことを信じています。ふわっと思っているのではなく、今までのこの子の育ちを見てきているので必ず変化すると確信があるんです。無条件に信じているわけではなく、私の中に根拠はある。子どもを無条件に信じるのは大人の無責任になってしまうので、注意が必要です。

人は、失敗から学ぶ。

今日はこれでいい。この体験が、自分自身を変えてくれる。

♯3

ブームというものは止められません

第3回。お絵描きブームが続きます。

むしろ全体に広がってしまい、収拾がつかなくなってきました。

みんな輪飾りを作らない。

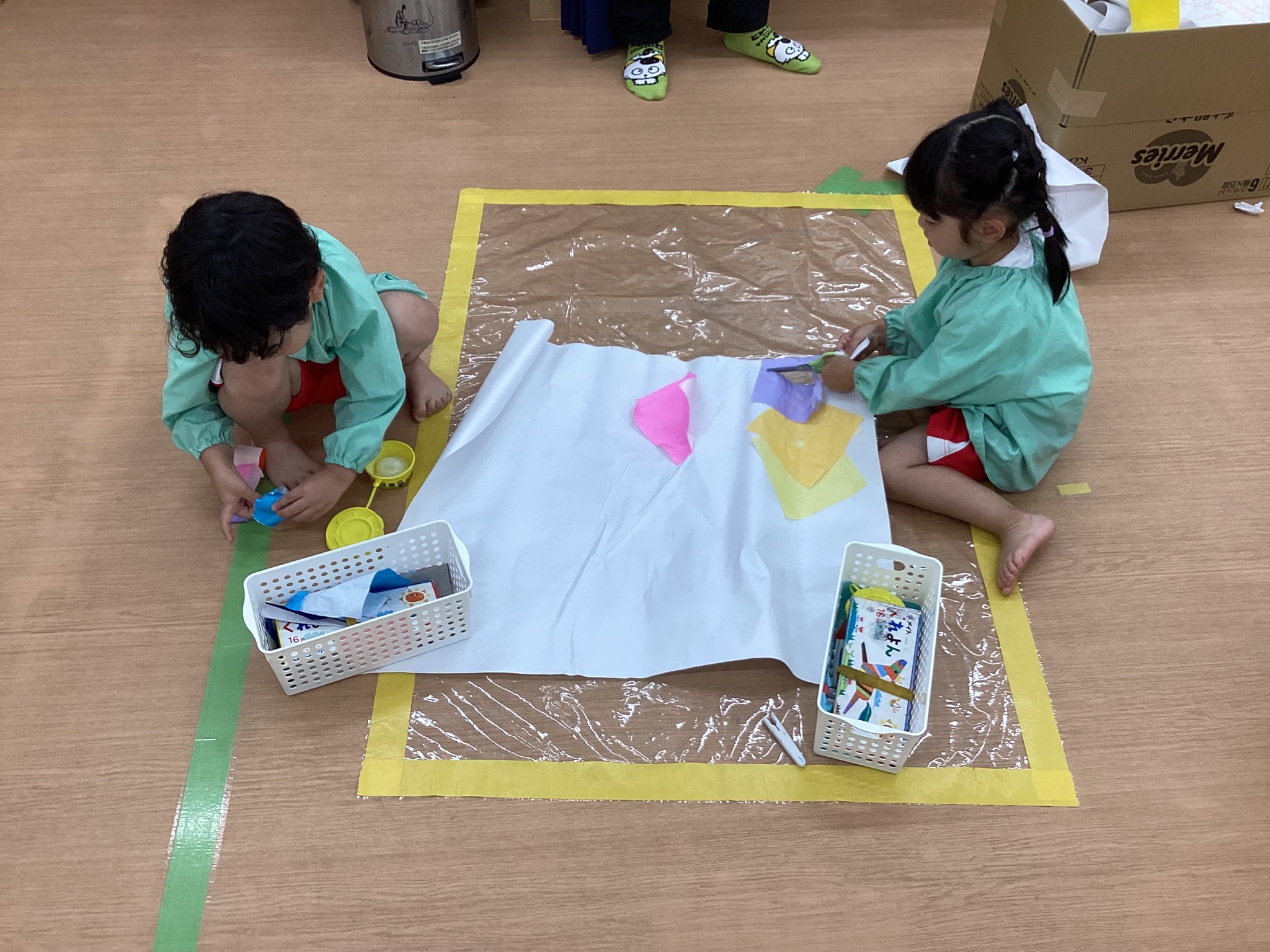

一人で自分に向き合う

前回ちゃんとできなかった4歳児の女の子。自分で無意味に折り紙を貼っていた模造紙を取り出し、細長く切り始めました。前回の失敗を自分の手で取り戻そうとしています。

軌道修正

5歳児の女の子たちもお絵描きをしていました。細長く線を書き、その線の上を切る子たちが現れて、なぐり描きをしていた子たちも本来何をすべきだったかを思い出し、全員で細長く切って輪飾り作りに戻っていきました。

保育士が指摘するのではなく、仲間の行動を見て自分で自分の行動を修正する。

お絵描きがブームになってやるべきことから外れたおかげで、全員が学ぶ環境になりました。

失敗こそ、極上の学びです。

自己中心的な遊び

4歳児の男の子たち。お絵描きを継続する子と切ろうとする子。まとまりはありませんが、正しいことをしようという子が出てきています。

それぞれがやりたいようにやっていて、まとまりがない。連合遊びのままです。一緒に遊んでいるけど、結局一人遊びの段階ですね。

何をするべきかわからない

夢中になって同じ場所に描いた結果、紙が破れて床に描いてしまいました。それを左の子に指摘され、固まっています。

みんなで描いているので、床に敷いていた制作シートの上から模造紙が動いてしまったのです。

本人はやってしまったことを保育士に報告するでもなく、インクを消そうとするのでもなく、何もしません。

これで必要なのが問題解決能力です。困難に出会った時に試行錯誤して解決していく力。その人の生きる力が発揮される。

逆に言えば、「困難な状況」を体験しないと鍛えられないのが問題解決能力だということになります。大人が助けすぎてしまったり、過保護にすると子どもの生きる力の育てを阻害してしまうわけです。過保護や過干渉で育てると子どもがいつも守ってくれる人がいない状態で何もできない子になってしまいます。

可愛い子には旅をさせよ、という言葉があります。ライオンは崖から我が子を落とすという話もありますね。

小さな困難を幼児期から経験させ、乗り越える体験を積む。それが「挑戦」のある保育環境です。

部屋から飛び出す輪飾り

5歳児と一部の4歳児がどんどん繋げていき、保育室から廊下へはみ出していく輪飾り。輪飾りが長くなることは自分たちの成果を見るのと同じですから、純粋に嬉しいんですね。大人が褒めるんじゃなくて、自分たちのやった成果を自分自身で感じる方が自信や達成感に繋がります。

みんな、盛り上がっています。

嬉しさを共有することで、もっとこの行動をしたくなる。その繰り返しが集団の方向性を決めていきます。お絵描きではなく、繋げることがブームになるのが一番望ましいのです。保育士が誘導せずにそうなれば、それは子どもの主体性の発揮であり、集団のまとまりにもなります。

あと一歩の勇気

前回ちゃんとできなかった。だから今日は大きい輪飾りを一人で作った。だけど、盛り上がっているみんなの中に入れない。保育士にくっつき、勇気をもらいます。

だけど、どうしても入っていけない。

子どもは「安心」と「挑戦」のサイクルで育つ。保育士に「安心」をもらう。

キター!

輪飾りの伸びていく反対側の端っこ。伸びていく方に人が集まっているけど、こっちは誰もいない。それに気がつき、一人で飾りを繋げることができました。

保育士が手伝わず、自分の力で前回の失敗を乗り越える。最高の展開です!

保育士に「安心」をもらわなければ「挑戦」することはできなかったでしょう。保育士は直接手伝ってはいませんが、この子にとって必要な存在だったのです。見守るだけではダメだし、手伝ってもダメ。このニュアンスが伝わるでしょうか?

そして、挑戦した結果を大人に見てもらっていたという、この体験も大事です。自分が乗り越えた瞬間の喜びを、大人と共有する。自分の成功を大人が喜んでくれているという体験。これがすごく大事です。

困ったら大人に頼るという解決方法

女の子が繋げているのを見て、前回同じく何もできなかった4歳児の男の子も繋げたいという意志を保育士に伝えています。

大人に意思は伝えることはできるけど、自分一人ではどこにどうやって繋げていいかかわからない。

困ったら大人に頼るスキル。それはそれで必要ですが、一人で解決できる力をつけていきたい。さぁ、この子の成長はいつ起こるのか。

保育士は手伝いません。だけど、乗り越えることを期待してワクワクしながら状況を見守ります。

タイミングが大事

わからないから、また一人で輪飾りを作っていく。

まだ、この子が成長するタイミングじゃないようです。

ここで保育士が声をかけてつなげる方法に導いてしまってはいけません。あくまでも子どもの意欲が高まった「その瞬間」が来るのを待つ必要があります。タイミングは子ども側にある。大人のタイミングを押し付けてはいけない。

胎動

一方、床に描かれたインクを掃除しているのは描いていない子どもたち。実際に描いてしまった子はそれを見ていますがお礼を言うわけでもなく手伝うこともしない。

正しい行動はわかっている。だけど動き出せない。怒られると思っているのか、現実逃避なのか、本当のところは本人しかわからない。だけど、何かを考え、感じ取っているのは私たちにもわかる。写真からもわかるはずです。

この子の中で何かが変わろうとしている、その胎動を私は感じています。だから、信じて待つ。その瞬間を。

私の作品

前回輪飾りを作れなかった4歳児の女の子たち。自分の名前を紙に書いています。「〇〇の」と書いてある。つまり、自分のものという主張です。誰のものでもなくみんなのものを作っているという自覚がないのです。

自他の区別、そして「自分」と「みんな」のものの区別。そこが曖昧だから、このような行動が起きる。みんなで一つのものを作っているという自覚がまだないのです。

この子も同じです。みんなで作っているということに本人が自ら気付くのを待ちます。

よくわからないから時間潰そう的な

前回お休みしていた4歳児。みんなが何をしているのかなんとなくはわかるけど、実際に自分が何をすべきかわからない。紙をくしゃくしゃにして、のりで無意味に張り合わせています。

小学校で休みが多いと勉強が遅れるというのはイメージしやすいと思うのですが、保育園でも同じです。休みが多い子は教育の効果に差が出てしまう。ただの遊びではなく、ちゃんとした教育的効果の高い活動をしている園ならなおさらです。

プロジェクト保育の時はお仕事がお休みでも登園可能にしています。私はみんなで成長したい。みんなで同じ感動を分かち合いたいのです。

団結力という弊害

仲が良い5歳児たち。廊下を飛び出し、ついに階段まで輪飾りが繋がっています。

仲が良いのは良いことだと思うかもしれませんが、何事にもプラスとマイナスの側面があります。5歳児の結束が強く、4歳児が入れないのです。そして4歳児に興味を示さない。自分たちだけで進めています。

内輪で盛り上がる。閉じた世界での居心地の良さ。そこから脱却して欲しい。ここには4歳児と5歳児がいるのだから5歳児だけの世界を作るのは良いことじゃない。これでは4歳児たちの存在を無視しているのと同じです。

透明な僕

だから4歳児が輪飾りを持ってきていても話しかけないし、繋げてあげることもない。そういうつもりはないのですが、結果的に無視している。自分たちだけで楽しんでいる。

そこにいるのに、誰も気にかけない。反応しない。

無自覚に人を傷つけることってあるんです。

存在の認識

片付けの時間が来てしまい、この子は結局繋げることができなかった。こちらとしては成功体験で終わりたかったけど、時間を守ることも大事。大人が助けてしまっては意味がない。

みんなさっさと部屋に戻りましたが、一人だけ5歳児の女の子が4歳児の様子に気付きました。

問題の認識

諦めて部屋に戻っていく4歳児。

それを廊下からじっと見つめ、考える。これでいいのだろうか?

自分たちは何か間違ったんじゃないのか?

正しいと思う行動をする勇気

4歳児を呼び戻し、輪飾りを繋げてあげました。喜ぶ男の子。この5歳児は純粋な子ゆえに、純粋な行動が取れる。頭で動くのではなく心で動くことができる。

5歳児と4歳児がここで初めて繋がったのです。輪飾りを繋げたことで、心が繋がった。

そう、このプロジェクトは4歳児と5歳児が心を繋ぐ物語なのです。

前回輪飾りを作ることができなかった男の子も、これでリベンジ成功です!

見ないという選択肢

一方、床に描いてしまったインク汚れに背を向ける男の子。見ないことで自分がやったことを無かったことにしようとしています。他の子が消そうとしてくれています。

だけどこの表情を見てください。苦しそうです。この子もわかっているんですよね。ダメな自分を乗り越えたい。そう思っている。

人が困難を乗り越える瞬間

そして最終的には自分も拭き取る行動に出ました。関係のない子どもたちがやってくれているのに自分がやらないのはおかしいという理解はしていました。勇気がなかっただけです。

そう。必要なのは一歩踏み出す勇気。

失敗は自分で取り返す。

自信とは、自らを信じるという過程と結果で身につく

最後の最後に私のところに来て抱きつきながら「今日はちゃんとできた」とボソッと呟き、笑顔を見せてくれました。

ああ、これだよな。これを私は見たいんだ。

子どもの成長の輝き。これに勝るものはない。

過去の自分を今の自分が乗り越える。これが成長です。

この子がなぜ私のところに来て呟いたのか。それは繋げられた瞬間を私がしっかりと見ていたからです。この大人は私のことを見てくれていた。それが大切にされているという感覚になっていく。

だから、子どもたちのサインを見逃さないようにしないと、せっかくの子どもたちの成長を見逃してしまう。すごくもったいないことです。せっかくなら、一人ひとりの輝きを私は感じたい。そして、保育士にも保護者の方たちにも、それを感じて欲しいのです。

このブログを通して子どもたちの輝きを共有しましょう!

以上、七夕吹き流しプロジェクトの3回目までをご覧いただきました!

失敗は自分で取り返すのが一つのテーマになっています。人は過去の自分を乗り越えた時に一番輝きます。今日の自分が昨日の自分を超えていく。そういう挑戦の場を保育士が作れれば、こういう展開になる可能性が出てきます。

こどもの日プロジェクトも遠足も、安心と挑戦のサイクルがテーマとなっていましたが、今回はどちらかというと「挑戦」の側面が強くなっていくかもしれません。

何人かは乗り越えていきましたが、まだ乗り越えていない子たちがいます。焦ってはいけません。結果はすぐに出ない。時間をかけて人は成長するのです。大切なのは大人がそれを信じることです。

きっと、みんな乗り越えていく。