異年齢を感じさせない一体感のある遊びを展開してきた4歳児5歳児と、お互いに向き合う遊びを見せてくれた2歳児3歳児。4クラスが一緒になった時にどんなドラマが生まれるのか。前代未聞の2345歳児合同の自由遊び。スタートです!

♯9 (2歳児と3歳児と4歳児と5歳児)

流石に人数が多いですねー

2345歳児合同。この環境で遊ぶのは今日だけです。なぜなら、明日がクリスマス会の本番。今年のクリスマス会は4クラスで行うことを最初から決めていましたが、それは保育士が計画した内容で行う予定です。今日の遊びの展開を見て明日の内容を決めていくつもりなので、どんな遊びになるのかで明日やることが変わります。非常にスリリングですね。

自由遊びとしては今日でおしまいです。最終回の雰囲気を感じてください。

40人越えは迫力が違う!

一斉にスタート。環境設定としてはそれぞれの遊びで使ったアイテムを全て出しています。

2歳児3歳児のジョイントマット、ダンボール、カラーボール、雨どい。

4歳児5歳児のバランス遊具、マット、プラポイント。

共通で使っていた牛乳パック。

お互いに今までなかったアイテムで新しい遊びを作り出せるし、これまでの遊びの再現もできる。

勝者の笑み

アンパンマンボールを手に入れたのは3歳児女子。やはり今回も取り合いになるのでしょうか。

珍しいものに価値があるというのは、子どもの世界から同じなんですね。人類の普遍的な行動なのかもしれません。

1人遊びという評価

誰とも交わらない2歳児女子。これまでの3回、全て1人遊びです。後半は常にピンクのカラーボールで遊んでいました。

誰かの近くに来ることはあったけど、一緒に遊ぶまではできていない。今日の最終回で誰かと遊ぶ機会は訪れるのか、注目ポイントの一つです。

1人で遊んでいることは必ずしも悪いことではありません。例えば、じっと他の子の遊びを観察することで深い学びを得ることもあります。1人でじっくりおもちゃに向き合うことで新しい発見があることもある。

だけど、もし、その子どもが寂しそうだったら・・・?

やはり、誰かと遊んでほしいと私は思います。

図形のお勉強になる

こちら、今までなかったジョイントマットを使い出す4歳児5歳児。新しいものに目が行くタイプのようです。

何かを作る系の遊びというのは、基本的に1人遊びになります。1人が好きという解釈ではなく、結果的に1人遊びになる可能性が高いということです。

先輩から後輩へ

前回に続いて滑り台のマットに乗って倒れ込む遊びをする4歳児女子たち。それを見て一緒に遊びたくなった3歳児女子。

遊びは上から下へ降りていく。少し上の学年の遊びは、下の学年の子からすれば魅力的に映ります。

言葉のない世界で生きるということ

4歳児が一生懸命作ったジョイントマットの箱。その中に勝手に入る2歳児。今日もまた、「押す」という行動で相手とコミュニケーションを取っています。

前回の遊びでお互いに押し合うことが印象的だったから、何かあれば相手を「押す」というパターンを獲得してしまったのかも知れない。良くない状態です。

やられてもやり返さない4歳児。力で対抗することはしない。「出ていってよー」と言葉で伝えますが、効果がありません。

世の中は平和に解決できるだけの世界じゃない。話が通じない時にどうするかも学びになります。

どうすれば解決できるのか。人は困った時に成長の可能性が生まれるのです。

譲渡するという意味

その様子を見て自分が遊んでいた雨どいを渡す2歳児。これで遊んでて、という雰囲気ですね。

自分のおもちゃを誰かに譲渡する。たとえ一つしかないものだとして、これは仲間の印。同じ気持ちを持っているという「資格」と同じ。

初回では雨どいを取り合いしていたのに、誰かに渡すことができています。すごい変化です。

対話の形は人それぞれ

そして向き合う。勝手に4歳児の箱に入って、話も聞かずに押している友達に。同じ2歳児クラス。こんなことをしていてはダメだ。放っておけない。

言葉で語り合えない2人は身体で気持ちを表現する。相手を痛めつけるような雰囲気はない。これは対話。会話ができない2人の精一杯のコミュニケーション。

昔、不良漫画のキャラクターが「拳で語り合う」ってのがありましたが、あれですね。言葉より、肉体を通したコミュニケーションの方が伝わる時もあります。本気さが伝わる。心が伝わる。

2人とも私に見守られているから、安心して「喧嘩ごっこ」ができる。そう。これは「喧嘩ごっこ」という遊びです。トラブルではありません。

間に入る勇気

自分のために雨どいを手放して戦ってくれている。子どもの目線では、戦いごっこではなく喧嘩に見えますから、心配しています。だから2人の争いになんとなく割って入る。喧嘩はダメだよ。そう言いたいのでしょう。だけど、この子も会話で解決はできない。

自分の体を間に入れることで止めようとする。不器用だけど、一生懸命考えています。

遊んでほしいから邪魔をする

ジョイントマットの箱に固執すると正義感のある2歳児が立ち向かってくる。彼は絶対に諦めない。前回そうでしたから、今回も同じだと判断したのでしょう。他の子が遊んでいるところへ移動しました。

5歳児のゆりかごへ。前回はみんなの遊びを邪魔をしている雰囲気でしたが、今日はお姉さんたちに遊んで欲しいのかな、という甘えの雰囲気も感じます。

それを子どもは感じ取る。だから、5歳児たちも嫌がっていない。困っているけど、受け入れている。大人の方が思い込みで判断しがちです。子どものようなまっすぐな心を持っていたいものです。

同じような行動でも、目的、意味が異なるかもしれない。そういう視点で子どもを注意深く観察してみる。そうしないと、子どもをマイナスの評価で見てしまう危険性があります。

5歳児にゆりかごを揺らして遊んでもらい、満足して別の場所へ移動して行きました。

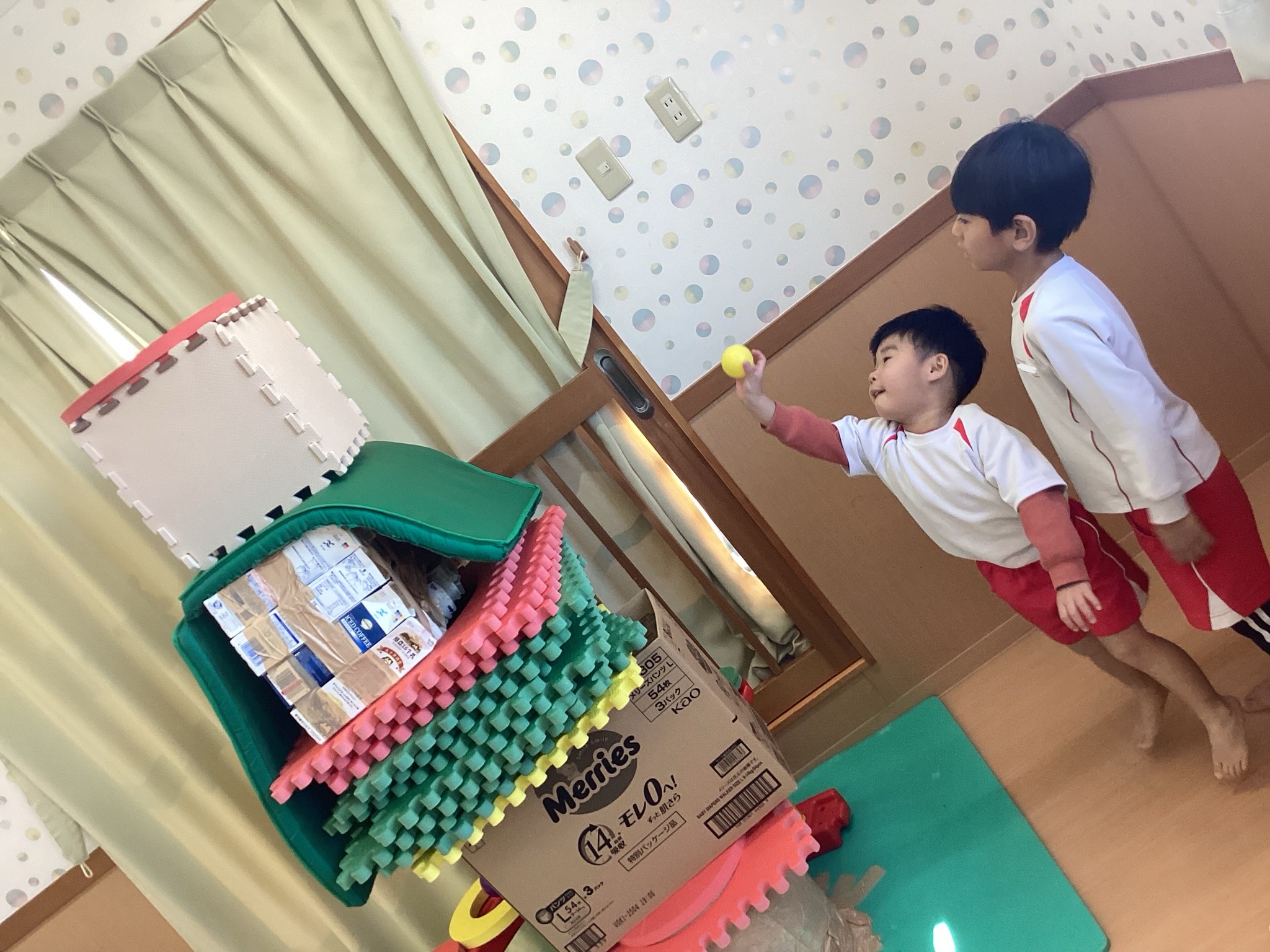

組み合わせる遊び

手前の男の子2人。ダンボールの上にジョイントマットを置き、雨どいを高い位置で固定してボールを転がす。新しく増えたアイテムを使って遊びを進化させています。この子たちは今までは誰かが作っているものを手伝うという遊びが多かったのですが、今日は自分たちで考えて作っています。小さな成長です。

奥の2人は再びツリーを解体し、作り直していますね。せっかく前回良い感じで完成したのに解体しているのは、「やり直せば良い」という意識がちゃんと学べているから。そして今日は今までになかった新しいアイテムがあるので、何か閃いたのかもしれません。

飽くなき向上心。もっと良いものを作りたい。それで良いのです。

開かれた遊び

5歳児男子4人でボールをコマのように回して遊ぶ。2人だけで遊んでしまうこともなく、今日は開かれています。来たものを拒まない。視野が広がったというか、世界が広がったのです。外の世界に開かれている、オープンマインドです。

5歳児全員が、お化け屋敷と今回の遊びを通して、成長しています。

物から人への興味の変化

マットで坂を作り、アンパンマンボールを転がす。アンパンマンボールは手放せばすぐに誰かに取られてしまう、みんなの憧れのレアアイテム。それを転がして遊ぶということは、近くの人に取られないという安心感があるから。もしくは、取られても構わないと思っているから。

大切なのはアンパンマンボールを所有することじゃなく、仲良く遊ぶこと。そっちの方が価値があるとわかっている子たちです。

壊す or 壊さない

作り直しているクリスマスツリー。そこへ再び忍び寄る2歳児。小さい丸がやっぱり気に入っていますね。だけどみんな自分の遊びに集中しているので気が付かない。

人数が多いと音も声も大きくなるから、他の子の遊びに意識が向きにくい。だから遊びがまとまりにくくなるんです。見える範囲も狭くなるのもある。

気にはしているけど、そのまま様子を見守る5歳児。壊すだろうと決めつけていない。このプロジェクトで人を信頼することを覚えた子なので、こういうときもそれが出てくる。

全学年で遊んでます

2345歳児で遊ぶ雨どいボール転がし。異年齢でも楽しく遊べる。学年ごとに固まってしまうわけではない。

完全に溶け合い、一つの集団になって遊んでいます。今まで8回やってますからね、これくらい時間かかるんですよ。だから、異年齢で遊んだ時にうまくいかないと保育士が思う理由がここにある。時間がかかるんです。人と人が仲良くなるには、当たり前ですが時間がかかるんですよ。

ズキューン!!

さっきジョイントマットの箱を2歳児に壊された4歳児は考える。たくさん人がいる場所の近くで作れば、周囲に溶け込んで気付かれにくくなり、壊しにこないんじゃないかと。

しかし、またさっきの2歳児が来て壊されてしまいました。絶望の表情。

そこに訪れた4歳児女子。壊された箱を直してくれて男の子のほうに笑顔を見せる。

6回目にして、やっと自分に向けられた女の子の笑顔を見ることができました。自分から無理に女の子の遊びに入ろうとしなくても、関わりの機会はやってくる。同じクラスなんだから、そういう機会はいくらでもあるんです。

何度でもやり直す

こちら5歳児女子を中心にジョイントマットで大きなボールプールを作っています。しかし、作ってはさっきの2歳児に壊される。

壊されては直すを繰り返す。

あのクリスマスツリーのように。

壊す役をするのは虚しい

何度2歳児が壊しても直す345歳児の女子たち。その繰り返しの体験で、これは壊してはいけないし、壊しても自分に何もメリットはないことを2歳児の男の子は感覚で理解する。

そして、もう壊すことはなくなりました。

中に座るだけ。みんなと遊びたいだけなんだ。邪魔をすることで仲間に入ろうとしていたのです。4歳児の男の子が遊びに入るための「資格」がわからずに邪魔をしていたように。

そう。理解力の差が生み出すトラブルなんです。この2歳児にもっと周囲を観察する力があれば、あの4歳児のように遊びに入ることができるようになる。必要なのは周囲の状況を理解する力。そして、周囲の子たちの気持ちを理解する力。

共感力が足りない。

私からあなたへ

3歳児から2歳児へ。2歳児から2歳児へ。受け継がれるアンパンマンボール。独り占めする対象だったアンパンマンボールは、仲良しの子へプレゼントする対象に変わっていました。

譲渡する仲間の印。2歳児クラスで片方を譲渡していた白黒のパーツのように。

さっきの雨どいを2歳児が4歳児に譲渡するのと同じです。一つしかない大切なものを誰かに渡す。これはすごいことです。それを2歳児がやるんだから、もっとすごい。

おもちゃよりもお友達の心の方が大切ってことをわかっているんです!

ルールがわかりやすい環境が必要

滑り台が完成し、並んで滑っています。遊び方が明確で、参加ルール(一列に並ぶ)がわかりやすい遊びであれば、あの2歳児も並んで参加できる。壊すことも邪魔をすることもない。

こんな感じで楽しく遊ぶ体験を繰り返すことができれば、何か変わるかもしれない。

男の子たちによる力作

今まではなかったダンボールを間に入れることで、今までより高いクリスマスツリーを作ることができる。奥には孤独を知った2歳児も。いつの間にか集まった男の子たちと一緒に作り直しています。

ついに2歳児の協力も加わり、2345歳児による新しいツリーが誕生しました。最初は5歳児が1人で作り始めたツリー。それが今では学年を超えて集まって作っています。

鼓笛で指揮者をしたように、全クラスの中心として立ち振る舞っています。

ハンド イン ハンド 4

ずっと1人で遊んでいた2歳児の女の子の手を引く2歳児の男の子。その手はおもちゃを奪うためにあるではなく、相手を押したり叩くためにあるのではない。

優しく、誰かの手を引くためにある。

今、生まれ変わる時・・・!

なぜ女の子はカメラ目線なのでしょう

一緒に寝るおままごと。彼が誘ったのはこの女の子だけ。きっとわかってる。この子がずっと1人だったことを。寂しさを感じていたことを。

ちなみにこのマットやおままごとセットは4歳児の女子が用意してくれています。この状況は、男の子だけの力で作れたわけじゃないんです。

これは女の子にとって素敵な出来事だったというだけではなく、男の子にとっても自分の力を正しく使えたという体験になっています。

それぞれにとって意味がある体験。これが育ち合うということです。

手前と奥でそれぞれ進むドラマ

本当はみんなと遊びたいだけ。だからこうやって5歳児に遊んでもらえていると笑顔になっています。同年齢と遊ぶのではなく、年齢差がある子どもたちに遊んでもらうことでコミュニケーションを学べるのかもしれません。

異年齢の環境のほうが伸びる子もいるのです。同じ学年だけで遊ぶことが絶対に良いとは言えない。というか、全員に良い環境というものはない。だから常に何が良い環境なのかを考え続けることが大切です。

異年齢も、同年齢も、保育には両方あって良いんじゃないかと思います。

ちなみに奥では、もう1人、2歳児が一緒に雨どいをシェアして遊んでいるんです。もう独り占めしたりはしない。遊ぶ相手を限定することもない。誰かと一緒に遊ぶことに喜びを感じています。

奪うという遊び

すぐ飽きてしまうので場所を移動する。今度は雨どいを奪おうとしていますね。相手は2歳児3歳児の第2回で雨どいの取り合いで孤独を知り戦うことをやめた2歳児。

一個前の写真で手前と奥にいた2人。先輩がいないと争いが起きるという中学生みたいな例です。

実はこれ、雨どいを奪いに来たんじゃないんです。「奪う遊び」です。以前とはもう理由が違っているんですよね。引っ張り合いで関わり合いたいだけ。別に雨どいが欲しいわけじゃない。思い返してみるとボール、ダンボール、小さい丸への興味はあるけど、雨どいへの興味は最初からないんですよ。

ここを大人が見抜けると良いんだけど、難しいですよね。

さて、2人を見つめる4歳児。さっきは仲裁できずに間に体を入れることしかできなかった。

さぁ、どうなる?

心と心に割って入る勇気

「ダメだよ!」

ついに言葉を発し、2人の間に入るだけでなく、仲裁を始めました。自分のためではなく、関係のない2歳児たちのために。

2歳児の喧嘩は3歳児たちは止めることができていません。そして今日は4歳児と5歳児がいるのに誰も止めていない。それなのに4歳児のこの子がそれをすることができるようになるなんて・・・。

成長スピードが早い。それだけ子どもたちは学びのある毎日を過ごしています。

向き合ってもらう体験

奪う遊びを4歳児に止められ、どこにも行き場所がなく彷徨う。いつの間にか5歳児男子のもとにたどり着く。

手を握り「ダメだよ」と静かに教える5歳児。真剣な表情。

なんとなく真剣さは伝わる。みんなが自分に向き合っている。このままじゃダメだと教えてくれている。

これで2、3、4、5歳児全ての学年から説得をされています。みんなの願い、届くのでしょうか。

ユーモアという向き合い方

別の5歳児男子たちの遊びの邪魔をするようにマットの上に座る。だけど嫌がる様子もなく、余裕の心持ちで、「がおー!」と脅かして笑いながらその場から離れるように対応する5歳児たち。

これはかっこいい。遊びの世界で対応している。マイナスの気持ちを出さないで理解させようとしています。

自分は邪魔をしているのに、優しくしてくれる。

邪魔をしないで遊んでみたい。僕も優しくしてみたい。

そう思ったかはわかりません。だけど、何かを感じ取るのは間違いないはず。

そしてまたその場を離れる。移動するたびに一つずつ大切なことを学びながら。

一緒に座りたい

雨どいを奪おうとした男の子がマットの上に座っているのを見て、自分も座ってみる。後ろを見ているのは気にしているから。仲直りがしたいんです。きっと。きっかけを探している。

邪魔をしていないんです。マットの上に座るという同じ行動をして仲間になろうとしています。マットの上に座るのは「資格」です。ついにここまで来た。みんなと遊ぶために、暗黙のルールを理解して行動に移している。

もしかして、ちょっと成長してる?

やっぱり、これまでの経験は無駄じゃなかった。みんなが向き合ったことも無駄じゃない。適切な体験をさせていけば、変わる。間違いない!

やったぞ。このまま2人で遊び始めれば、良い体験として刻み込まれる。しかも仲直りの体験になる。

これはチャンス!

人生とは思い通りにいかないものよ

だけど2人が接触しそうな状況を見て、2歳児の男の子が助けに来ました。また喧嘩になると思ったのでしょう。優しさゆえの行動。わかる。君がこの状況を見れば、そうするよね。わかる。

だけど違うんだよなぁ。今じゃなかったんだけど、そんなこと2歳児にはわかんないもんなぁ。というか、大人もこれ見て普通は止めにくるよね。私だけですよ。「やったー」とか思ってるのは。

2人で遊ぶのを止めに来たと思ったのか、マットから落とそうと両手で押す。落とされないように助けに来た2歳児は私の手を握って踏みとどまる。それを見て5歳児の女の子が支えにくる。

わけがわかりません。

よく見たらいつの間にか反対側にいた2歳児はいなくなっていますね。ああ、仲直りのきっかけがなくなってしまった。

解決すれば良いということではない

そしてさらに喧嘩の仲裁のためか5歳児の男の子が間に入ってきました。

「警察でーす!」

5歳児の真似をする2歳児。一緒にマットの上で立ち上がります。

ユーモアでの解決。それも一つの方法だけど本当の意味での解決にはなりません。2歳児たちの学びになっていない。

守るということは敵にまわること

5歳児の男の子がいなくなったら、また相手を押す左の男の子。右の子はやり返さない。されるがままになっている。喧嘩ではないんです。

成長している!

やり返さないのはすごい。

仕方なく間に入って右の子を守る5歳児の女の子。これは左の子からすれば5歳児が右の子の味方をしているように見えてしまう。

この人は僕の味方じゃない。そう思うわけです。間に入る時、それぞれの子どもからどのように見えるのかを考えないといけない。中立のつもりでも、敵に見えてしまうかもしれないからです。

向き合うということの難しさ

「ねぇ、私の目を見て!押したらダメ!」

100%の心で、2歳児に向き合う。みんな諦めたり引いて離れてしまっていたけど、この子だけは引かない。心は開かれている。わかってもらうことを諦めない。

意味はよくわからなくても、自分のために向き合ってくれていることはわかる。今までに味わったことのない体験。

怖い。嬉しい。恥ずかしい。不安。期待。

たくさんの感情を揺さぶられる。それが向き合うということなんです。

ほとんどのトラブルは誤解から生まれる

2歳児と5歳児が向き合っているすぐ隣では4歳児の女の子たちがこんなことになっていました。マットから落ちた時に何かを「言った」「言わない」で揉めています。

優しく泣いている子を抱きしめる左の子。言葉でお互いの話を聞き、整理していく右の子。今までと同じ。相手が誰でもこの子たちは寄り添う。今泣いている子がいつも誰かにしているように。

プラポイントの丸を持っている子は「言ってない」と言っています。おそらく誤解なんでしょうが、こういう問題はどちらかが折れないと解決にならないことが多い。

尊敬する人、される人

さっき間に入ってくれた5歳児をリスペクトしている2歳児。だからついていって一緒に遊んでいます。

ツリーの周りで遊ぶ。ちょっと心配ですね。壊れるんじゃないか。そんなイメージが頭の中に一瞬浮かんで消えます。

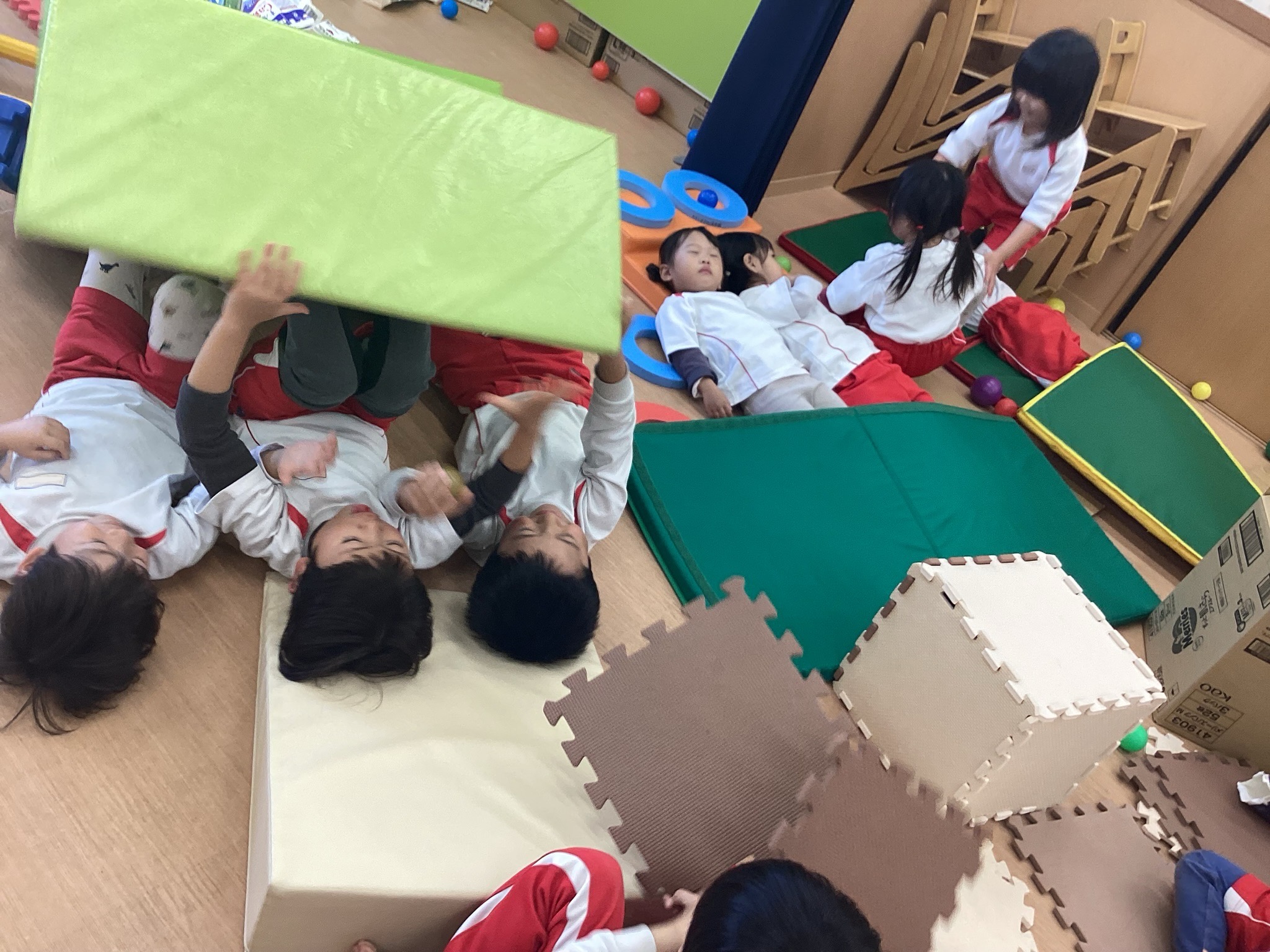

4歳児に遊んでもらう2歳児女子たち

他の子たちはどうでしょうか。寝る遊びになっていますね。2歳児の女子を寝かしつける4歳児女子。同じ布団に寝る5歳児男子たち。

遊びは運動量の大きい「動」の遊びと、運動量が減少する「静」の遊びを繰り返して進みます。今、ちょうど「静」の時ですね。

部屋全体が静かになってくると、どこかで揉めている声が通るようになってくる。部屋の中央で向き合う2歳児と5歳児が目立ってくるわけです。

経験の差による判断の差

だから、周囲から人が集まってくる。

「そんなに強く言わなくていいんだよ。」と別の5歳児が来て、向き合う5歳児を止めます。この子は2歳児がマットの上から他の子を落とそうとしていたことを見ていない。だからなんでそんなに激しく関わっているのかを理解できない。

経験しているものの差が、判断の差になる。

「え、でも・・・」

この隙に走って逃げる2歳児。

「あ、待ちなさい!」

追いかける5歳児。部屋の中で追いかけっこになっていく。

2歳児からすれば、おそらく「追いかけっこ」の遊びになってしまう。5歳児に遊んでもらっている雰囲気になるからです。

子どもだけの話し合いは続く

同じく、部屋が静かになってきたのでこっちの問題も目立つ。だから、4歳児女子の問題は部屋中に認知され、2歳児も3歳児も5歳児も集まってくる。

事の成り行きを見守ります。みんな心配している。心配するけど、どうしていいかはわからない。4歳児くらいになると、やさしくすれば復活するということにはならない。ちゃんと言葉で納得のいくような解決が必要になる。

と、そこに大きな声が響き渡る。

どーん!

「ああああああ!!」

犯人はこの中にいる!(どーん!)

だよねぇ!

2度あることは3度あるって言うしなぁ・・・。

倒れているツリー。

私が4歳児女子の問題に気を取られた一瞬の隙にこのような事態になっていました。やっぱり人数が多すぎて全体把握が追いつかない。気を引き締め直さなければ。

ツリーを倒したのは誰なのか。みんなの興味がそこに集約される。

左の2歳児と5歳児の追いかけっこでぶつかった?

中央のツリーの上に立っている2歳児?

右の5歳児と一緒にいる2歳児?

うーん。全部ありえる!

どれにしても2歳児だけど。

中央のツリーの上に乗っている子が犯人であるとみんな思っている。状況証拠的にはそうなってしまいます。それは仕方がない。ツリーに乗るなんて行動を取れば疑われるから普通はそんなことはしない。

なぜツリーの上に立っているのか。

これはさっき、マットの上に5歳児と2人で立って乗っていた警察ごっこ遊びの再現。一緒に遊ぶことで仲直りしたり慰めるというパターンを取るしかできないこの子にとって、ツリーが壊れて傷ついている5歳児に対して今までと同じように「一緒に遊ぼう」という意味でツリーに乗って遊びに誘っているのです。

そんなの誰もわからない。疑われるだけです。

僕じゃない・・・

ツリーの制作をしていた5歳児もそう思っている。ツリーの上に乗っていたのだから、この子が犯人だろう。そう予測する。

僕じゃない、それが言いたいのでしょう。だけど言葉が上手じゃない。いつものように行動で示そうとする。一緒に遊ぶという行動で仲直りをしようとするけど、5歳児には通用しない。

もっと言葉が上手であれば・・・!

喋らなければ身の潔白を証明できない。言葉が必要。もっとお話しできるようにならなければ問題を解決することができない。

これが今までこの子に足りなかった経験。言葉を必要とする体験。それが今日訪れました。疑われる体験。これもまた必要な学びの体験なのです。

罪を感じる体験

少なくともゴムボールは奪われないように抱えながら、涙を流す5歳児。それをじっと見つめる2歳児。

ツリーを倒したのはこの子です。一部始終を見ていた保育士がいました。

罪悪感。それが表情に出ている。その場から動けない。もしかしたら生まれて初めて罪の意識を感じているのかもしれない。心が痛い。自分がやってしまったことの大きさを知る。

これも、学び。苦しいけど学びになる。いや、学びにしなければならない。

手と手を繋ぐのは保育士の愛

子どもだけで解決できない時は保育士が入る。それで良いのです。子どもの主体性を発揮させようとして、どれだけ揉めていても子どもを放置するのは違う。子どもだけで解決できるかをよく見ておき、難しいと判断したら介入する。

それで子どもは安心する。本当に苦しい時は大人が来てくれるという信頼が生まれる。去年の5歳児に「園長先生ならなんとかできるでしょ」と言われたのを思い出しました。解決できる能力と意欲がある保育士に見守られている感覚が、子どものチャレンジ精神を育むのです。

背中を合わせて「安心」を与える

一緒にツリーの切り株に座ることで、罪を半分引き受けようとする右の5歳児。実際はこの2歳児がやったわけじゃないけど、それを知らない5歳児にとっては疑われて傷ついている2歳児を放っておくことはできない。背中を合わせて一緒に座る行動を通して心を落ち着かせている。

そして言葉で語りかける4歳児の女の子。いつも泣いていたけど、2歳児のピンチに立ち上がる。そしてそれを見つめている2歳児女子2人。

それぞれが小さな体で一生懸命考えています。

きっかけ

片付けの時間になる。2人は別々の方向を見ながら片付けています。仲直りのきっかけを探している。

素直になれないだけ。とっくに仲直りをしたいと思っている。

きっかけが欲しい。何か、2人を繋ぐものが欲しい。さっきの保育士の手のように。

押さえつけているわけではないけど恐怖を感じるはず

逃げようとする2歳児。追いかけて向き合おうとする5歳児。その追いかけっこは全体を巻き込む。集まってくる仲間たち。

頭を打たないように後頭部を守る3歳児の男の子。

体操服のお腹が出ないように服を直す4歳児の女の子。

水道の方に来ると危ないから壁になる5歳児の男の子。

それぞれができることを行っている。

いろんなものを壊したり、遊びを邪魔したり、おもちゃを奪ったり。そういうことをした子だからって、嫌がっているのに話をしようするのは良いことなのだろうか。解放して信頼しても良いのだろうか。

誰が正しくて、誰が間違っているのだろう。

それともそもそも正解なんてないのか。

左の女の子も指差してますよ!(気付きました?)

「離してあげて!みんな離れて!」

さっきも同じ主張をしていた5歳児の女の子。人払いし、2歳児を解放します。

「いいよ、行って!」

指差し、好きなところに行って良いと伝える。

話をしようとしていた子も向き合っているけど、解放する子も違う形で向き合っているんです。だって、解放した後に何かを壊すかもしれないし、誰かの邪魔をするかもしれない。そうなったら解放した人の責任になる。つまり、自由にさせるということは責任を負うこと。これもあの子に向き合っているということなんです。

そういうことをしてはダメだと伝えようとする子。

自由にさせることで信頼を伝えようとする子。

やり方は一つじゃない。向き合い方は人それぞれです。

罪を償うという選択

前回と同じように具体的に行動で心を示していく男の子たち。5歳児を中心に作り直していきますが、その中にはツリーを壊してしまった2歳児の男の子の姿が。

自分の失敗は自分で取り戻す。逃げずに現実に立ち向かう。壊してしまったんだから、直したい。5歳児を手伝おうとしています。

ツリーが元通りになるまで、決して離れようとしませんでした。

子どもたちの真剣な表情をご覧ください

でもやっぱりこうなる。壊そうとするから止める。それは2歳児の子には恐怖に感じる。止めることは正しいとしても、この子に愛が伝わらなければ意味がない。

愛と教育は一体的に行われないとダメなんです。どちらかに偏るとうまくいかない。

さっき解放しようとした5歳児の女の子がみんなに問いかける。

「どうすればいい?」

「・・・・。」

みんな考える。

誰も2歳児に触っていません。周りに集まっているのは進路を塞いでいるのではなく、心配しているから集まっています。

答えは出ない。だけど、こうやって考え続けることが大事なんです。止めるのも正解。止めないのも正解。結果で考えても答えは出ない。大切なのは、それぞれがこの子を思いやり、自分は何をすべきかをその都度考えて実行すること。そして失敗したと感じたら、改善してまた関わっていこうとすること。それで良い。

こういう時はこうする、というハウツー的な解決策は本質の理解にならない。大切なのは、この子とどう向き合っていくか。そのためには愛と勇気が必要。

再びアンパンマンの歌詞が頭に浮かびます。

愛と勇気だけが友達さ。優しい君はいけ、みんなの夢を守るため。

一つの結論

鼻水が出たのでティッシュを取りに行く2歳児。それを手伝う5歳児。向き合い方を変えてみる。

わかってもらうのも大事だけど、話を聞く準備ができていない子に無理に話すのは違ったのかもしれない。一方的に自分の意見を押すんじゃなく、2歳児の気持ちも聞いてみる必要があったのかもしれない。

大切なのは、お互いに向き合おうとする心。一方的なのはダメなんだ。

それを学ぶ。2歳児から5歳児が教えてもらう。それを見て3歳児も4歳児も学ぶ。

学び合う環境がここにある。

体験に落とし込む時間

「・・・助けてくれた。」

保育士に向かってつぶやく。

全部を理解できてはいないけど、みんなが自分のことを大切に思ってくれたという雰囲気は感じたのでしょう。

何も壊さず、誰かの邪魔もせず、1人で自分自身に向き合う。

この体験を経験に変えるために、自分なりに咀嚼して飲み込む。

形のないものの理解は難しい。見えないものを見ようとするのは難しい。

だけどこれが「思いやり」とか「愛」と呼ばれるものなんだろう。それを君は今、全身で感じている。

応答的な関わり

ツリーを倒してしまったことを引きずり、集合できない2歳児を迎えに行く3歳児たち。優しさに溢れている。

無理に連れていくのは違う。さっきの2歳児と5歳児のやりとりでそれを学んでいます。強制するのではなく、放っておくのでもない。言葉でもなく、行動でもない。

相手の反応を見て、自分たちの関わりを変える。それがわかってきたようです。

3歳児でそれはすごい。これができない大人も多いのに。

心で壁になる

もう1人の集合できない2歳児のところへ向かう3歳児たち。

体を押さえつけることはしないし無理に運ぶこともしない。だから触らないように進路を塞ぐ。精一杯の優しさで、立ち向かう。さっきと同じように、強制はしないけど放っておくこともしない。

2歳児の意思を尊重するのは主体性の発揮。だけど間違いも示し、正しい方向へ導こうとしている。素晴らしい。

傷がないか確認するのは保育士のよう

そんな中、不注意で片付け中に頭がぶつかった4歳児と3歳児。すぐに駆けつける仲間たち。

ああ。やっぱり最初に駆けつけるのは君たちなんだなぁ。

だけど、ここに来ないで片付けを一生懸命やる子だって正しいんです。何が正解かじゃない。

ツリーより仲間

そしてみんな集まってくる。学年も超えて、ただ心配で集まる。

いつの間にかツリーも完成していますが誰も守りに入っていない。このままだとまた壊れるかもしれない。だけどツリーより、2歳児の心やぶつかった3歳児4歳児を心配することのほうが大事。

その証拠に、ツリーの制作者の5歳児も怪我の心配をしてこちらに来ています。ツリーは何度でも作り直せば良いけど、仲間の心と身体の方が大事。そう、それで良い。

みんながその気持ちになっていることが私は嬉しい。

みんなが一つの目的に向かって協力するプロジェクト保育。これはツリーを作り直すプロジェクトじゃなかったんです。みんなの興味関心そして目的は、仲間を思いやり、向き合うために協力するというプロジェクトだったんですね。

最後にそれがわかる場面でした。

なんとも言えない表情していますね

自分の意思で座ったのは、4歳児の女の子の間。仲直りのきっかけを探していた2人の間に座ってる!

偶然?いや、何か感じるものがあったのでしょう。

思わず笑い声が出る私。それを見て笑顔になる4歳児たち。

4歳児の笑顔を作ったのは、2歳児の「2人の間に座るという選択」でした。2人の間に座って邪魔をすることが、逆に2人の間に仲直りのきっかけを作ったのです。

僕を呼ぶ声がする

やはり気持ちが晴れず、立ち歩く2歳児。

「おいでー」

「ここだよー」

どうしても座れない子を迎えに行くわけでも手を引くわけでもなく、正しい位置に座ったまま、声をかける2歳児たち。

赤ちゃん扱いせず、甘やかすこともしない。あと3ヶ月で幼児クラスに進級する。自分の足で、自分の意思で来て欲しい。

迎えてもらう喜び

そしてゆっくりとみんなに見守られて、自分1人で座ることができました。

これで、2345歳児が一緒に自由遊びをするのもおしまいです。ただの遊びのはずが、どうしてこんなにも学びがあるのでしょう。私自身も不思議に思います。だけど、実際に起きたことです。

こうやって文章にまとめていても、なんというか「奇跡」としか言いようがない不思議な時間でした。

シンボルタワー

2345歳児全ての子どもたちで作り直したクリスマスツリー。

作り直したのはツリーだけではなく、仲間同士の絆。

みんなで考え、工夫し、行動した。泣いたり、喧嘩したり、悩んだり、笑ったり。その全てが意味のある体験として、みんなに刻み込まれました。

そして、明日はクリスマス会。最後にどんな展開が待っているのか。

次回、2345歳児プロジェクト、最終回です!

以上、2345歳児の自由遊びの様子でした。

23歳児の最後も、45歳児の最後もすごかったですが、合体してこういう展開になるとは思っていませんでした。ハラハラしつつも、ワクワクして子どもたちの遊びに触れることができました。

写真では1枚ずつ追っているけど、実際の現場で同時多発で起こるトラブルや遊びを認識し、その意味を理解していくのはすごく難しい。345歳児同時くらいが限界かなと思っていたのですが、2345歳児合同を経験し、私自身の把握力や空間認識能力も上がった気がします。大変勉強になりました。

それぞれの遊びを通して、向き合う準備ができたからこそ、最後にみんなが学年を超えてなんとかしようと動いたわけです。いきなり2345歳児で自由遊びをしても、こういう展開にならないし、学年ごとバラバラに遊んでいたと思います。

ダイエットと同じというか、劇的な変化は訪れないし、劇的に変化するとリバウンドしてしまうかもしれない。だから子どもの変化はゆっくりと、そして安全に着地するように導かなければなりません。焦ってはいけないし、子どもを変えようと思ってはいけない。

あくまでも子どもが変わりたいと思って、自分自身で試行錯誤した結果変わるものです。大人の望むように子どもを変えていくのは教育ではなく洗脳です。

プロジェクト保育は、子どもの興味関心に合わせて子どもが設定した目標に向かって、子ども同士の協力や対話を通して解決していくもの。

今回は目的を決めずにスタートし、途中でクリスマスツリーを中心にドラマが動き出して、最後はみんなで「向き合うとはどういうことか」「優しさとは何か」を考えながらみんなで協力して解決していくという展開になりました。これは本当の意味でのプロジェクト型の保育になっています。狙ってできるものではありません。

子どもたちと保育士で作り上げた偶然の物語です。

さて、最後はクリスマス会当日の様子を解説して終わりたいと思います。自由遊びを経て成長した子どもたちが最後にどうなるのか。ご期待ください。