2345歳児合同のプロジェクトですが、2歳児と3歳児で遊ぶのは今回で終了となります。前回のラストで3歳児の結束が固まり、ついに2歳児と3歳児の交流が活発化する第3回の様子となります。途中苦しくなる場面もありますが、子どもたちを信じて読んでいってください。素晴らしい展開が待っています。

♯8 (2歳児と3歳児 第3回)

2歳児の到着を待つ3歳児

2歳児3歳児の第3回。この2クラスで遊ぶのも今回で最後です。ここからどんなドラマが生まれてくるのか。2歳児がいると先が読めないから面白いですね。

言葉の理解という障壁

今までと違うのは、4歳児5歳児のクリスマスツリーがあること。最初に担任の保育士から「これは4歳児5歳児が大切にしているものであること」「みんなも大切にすること」「触らないこと」を伝えます。

しかし、これは悪手なんですよね。だって、2歳児クラスの子どもたち全員に言語での説明が通用するわけがない。理解できる子もいれば、全く何を言っているのか理解できない子もいる。

ツリーの近くに子どもたちを呼んで説明していますが、言葉の理解が苦手な2歳児の子どもたちからすれば「ここに面白そうなおもちゃがあるよ」と紹介されたようなものです。

信じる者、疑う者

開始早々、ツリーを守る3歳児の女の子たち。

しかし、3歳児の男の子たちは「そんなに守らなくていいよ。大丈夫だよ」と話しています。

なぜ、認識の差が生まれたのでしょう。

男の子たちはこれまで戦いごっこを中心に3歳児だけで遊んでいたので、2歳児たちに自分たちの遊びを壊される体験をしていません。だから今回も2歳児を信じようと思った。

しかし、女の子たちは自分たちの遊びを2歳児に壊された体験をしています。だから、ツリーも普通に壊されると予測している。

体験の違いです。子どもにとって未来を予測できるかどうかは、過去の体験から推測することで決まります。

それでも守る、大切なツリー

やはりというか当然、おもちゃだと思っている2歳児は、ツリーの飾りを取ろうとする。すかさず守る3歳児の女の子。

もう1人の女の子は男の子に「そんなに守らなくていいよ」と言われたので守ることをやめて、他の遊びに行ってしまいました。

この子1人でツリーを守りきれるのでしょうか。

力技ではどうにもならない

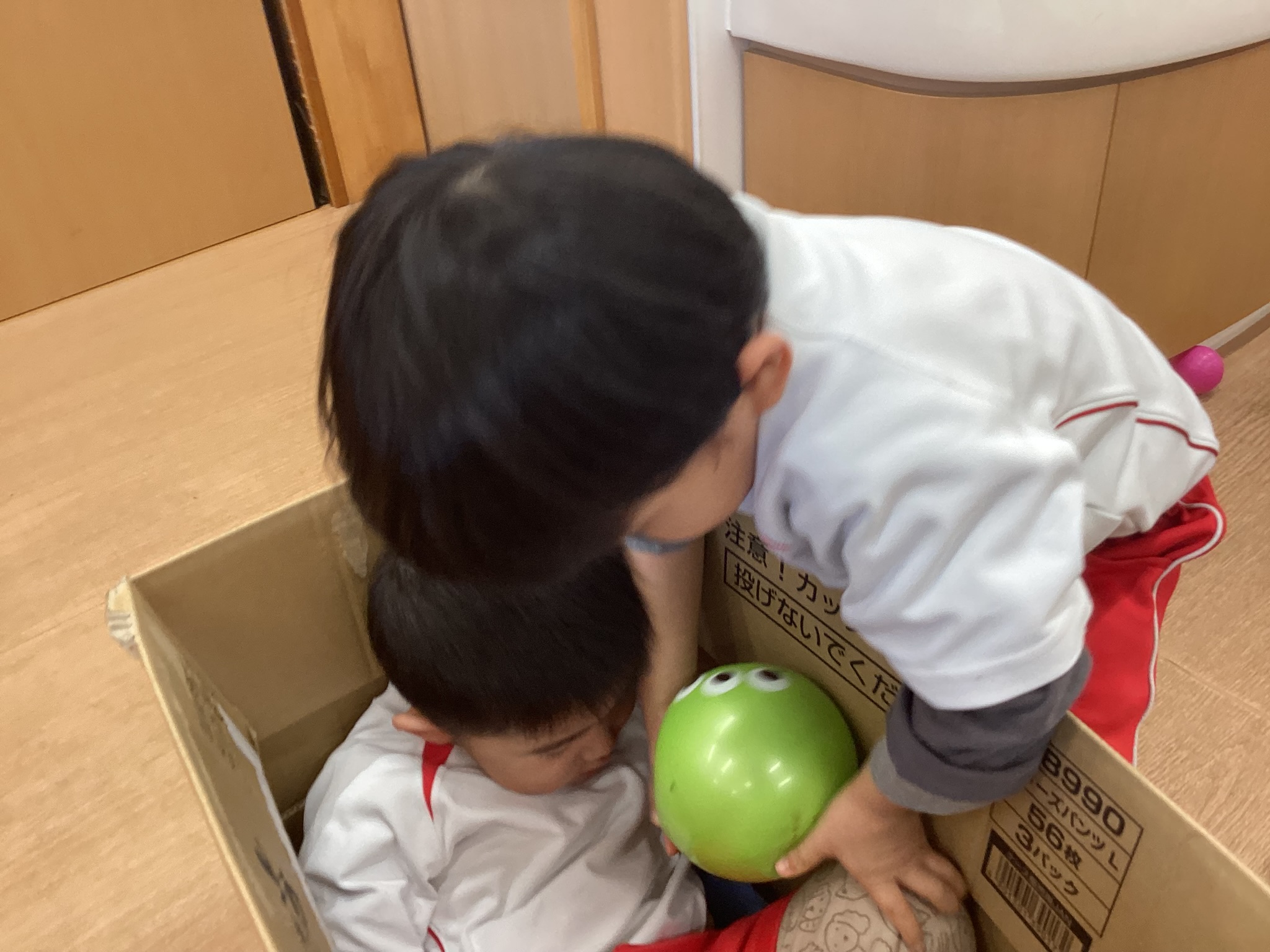

部屋の反対で泣き声が聞こえたので向かってみると、2歳児の女の子が大泣きしており、機嫌を取るかのように男の子がダンボールに一緒に入ろうとしていました。ダンボールを男の子が奪ったことで女の子が泣き出してしまったのです。

前回までは基本的に男の子同士の戦いだった2歳児たち。一方的にということはなくお互いにやり合う状況だったから、お互い様という雰囲気を自分たちも感じていた。しかし、今回は全く戦わない女の子を泣かしてしまっている。完全に自分が加害者です。男の子も罪悪感を感じているようです。

距離を置くという選択

一緒に入るともっと泣くので、横に座り、泣き止むのを待つ。寄り添うという行動をとっています。力技だけではなくなったことがわかる場面です。考えて工夫して対応しようとしています。

言葉がもっと上手く使えればもう少し違ったのですが、どうしても言葉が苦手なので行動で示すしかない。しかし言葉を使わないコミュニケーションには限界がある。

遊びを観察していれば、子どもたち一人ひとりの課題が見えてくる。そして保育士として何をしていけば良いのかもわかる。集団を動かすことばかり考えるのではなく、じっくり一人ひとりと向き合うことが大切なのです。

貴重なものを人は手に入れようとする

女の子1人ではツリーを守りきれず、2歳児に奪われたボールを取り返しに行く3歳児の男の子。前回は平和を愛する男の子として活躍した子です。

しかし、2歳児の子からすれば、自分のおもちゃを奪われたとしか思わない。ツリーは大切なものだから触ってはいけないというルールも想いもわからない。自分が被害者であると感じています。

理解力がないとか言葉が苦手な人は自分を被害的に感じやすいのです。

アベンジャーズみたいでかっこいい

そしてなんとなくツリーの前に集合する3歳児たち。

さっき「守らなくていい」と言った男の子も前言撤回。守りに入ります。奪われるという体験をしたため、認識をあらためたのです。

アンパンマンボールの行方

しかし、いつもツリーのアイテムを奪いに来るわけではないので、最初は結託していた3歳児たちも時間が経つにつれてバラバラに遊び始めます。

そしてアンパンマンボールは2歳児の女の子の元へ。3歳児がツリーを守ることに夢中になっている間に手に入れました。

中央で座り込んでいるのは、ダンボールを奪われて泣いている2歳児。ずっと泣いてます。泣いているんですが、誰も相手にしなければ泣き止んで、誰か近くに来ると泣くというパターン。つまり、これは傷ついて泣いているのではなく「誰か来てよ」というコミュニケーションとしての泣きです。ほとんど嘘泣きです。

それがわかっているから、あえて保育士たちは関わらない。どういう展開になるのか見守ります。

後ろでは雨どいを振り回す遊びが発生

平和を愛する3歳児。2歳児の頭を撫でる。

だけど、言葉で語りかけたり解決に乗り出すことはしない。純粋に優しさだけの行動。泣いている理由も聞かないし、予測もしない。これはこれで良いのかもしれない。解決に乗り出すということは結果を重視するということ。今泣いている子に優しくするという、その過程そのものに価値があるのだから。

わざとじゃないんです

雨どいを振り回す遊びに夢中になっていたら、ツリーの飾りを壊してしまいました。

意図的ではなくても壊してしまうこともある。運動能力の劣る2歳児では、そういうことも頻繁に起こる。だから、大切なのは壊してしまった後にどうするか、です。

ずっとツリーを守っていた3歳児の女の子がなぜ、この雨どいを止めなかったのか。それには理由があります。遠くの何かを見ていたからです。

何が大切かはその時に変わる

泣いている2歳児が気になっていたので、雨どいで壊される様子を見ていなかったのです。優しさがツリーを守るという役目を忘れさせてしまった。

ツリーから離れて女の子を慰めに行きました。いつ壊されるかわからないツリーより、今泣いている子の方が大事。そうです。それで良いんです。心より大切なものはないんだから。

やったことの責任を取る

守る3歳児がいなくなっていますが、先ほど雨どいで壊してしまった2歳児は誰に言われたわけではなく、飾りを元通りに直しています。2歳児だとしても言葉の理解が十分にあり、心が育っていれば、このような適切な行動をすることができるのです。

だけど、子どもの発達には個人差がある。この子ができても、他の子どもたちみんなが同じようにできるとは限らない。

自暴自棄

何度もツリーに行っては3歳児に止められる。その繰り返しにより、被害者意識が高まっている2歳児。ダメだよという3歳児の気持ちが、あなたが嫌いというメッセージに変換されて受け取ってしまうのです。何度も否定され、ボールを奪われる体験が、この2歳児の心を傷つけていく。

その結果、「じゃあみんなのお望み通り、邪魔ばっかしてやるぜ!」というマインドになるんです。言葉が苦手でも。それはなぜかというと、子どもは無意識に周囲の期待に応えようとする生き物だから。

例えば私が「君なら相手を傷つけないと信じているよ」の期待をかけている時の2歳児が喧嘩をしていてもコントロールしながらできるのと同じ。私に「頼む」と期待された5歳児のヒーローが期待に応えようとツリーに立ち向かっていくのも同じ。子どもは周囲の期待に応えようとする。

「君は誰かの邪魔をするよね」という予想や想像で子どもに接したらどうなるのでしょう。子どもは「邪魔をするだろう」という周囲の予想(期待)に応えようとするんです!

部屋中の人間から「邪魔をするはずという期待」をかけられた2歳児は、みんなを邪魔するために部屋中を駆け回る。マイナスの期待を背負って。

まずはダンボールハウスに寄りかかって破壊しています。

わざと邪魔をしているから出てこない

ダンボールの中に入って邪魔をする。ツリーのボールを取る時は、そのボールが欲しいという目的で動いていましたが、今は邪魔をするのが目的になっています。もっと言えば「みんなから悪く思われることをする」のが目的。

完全に悪循環となっている。

これは保育でも同じだし家庭でも同じです。「噛み付くかもしれない」という保育士の予測は期待と同じなので、子どもは期待に応えようとして、次の場面でも噛み付く。止めよう止めようと保育士が思うほど、期待となって子どもの行動を誘発してしまう。

離席をする子がいれば「この子は立ち歩くだろう」という期待を持って接してしまうから、子どもが期待に応えようと離席する。

子どもの噛みつきをなくし、離席を減らしたいのであれば別のことを期待すればいい。「噛みつかずに仲良く遊べるはずだよね」「椅子に座ってられるって知ってるよ」という肯定的なメッセージを笑顔と共に送り続けることを意識する。言葉で言うのではなく、心の中で子どもが正しい行動をすることを期待する。

その上で、噛みつきや離席になりそうな反応が子どもから出た時になって初めてこちらの対応を変えて、不適切な行動を止める。対応は応答的でなければならないのです。問題行動を起こす前に起こすだろうという構えを大人がしてはいけない。子どもがその通りに動いてしまう。

保育士や周囲の人間が目の前の子どもの評価をマイナスにしている時、子どもはプラスになれない。子どもが正しく育つために必要な要素の一つは周囲の人の「ポジティブな評価」です。

発想を変えてみよう

「出てきて」「やめて」「壊さないで」と何度言ってもダメ。やめてくれません。

しばらく考えた3歳児の取った行動は一緒にダンボールに入って楽しむこと。出てくれないなら、この状況を楽しんでしまおう。すごい発想の転換。

ダンボールの中で押し合いを楽しんだあと、2歳児はダンボールから出て行きました。楽しかったはずなのになぜ出ていくのか。それは「邪魔をしてみんなから悪く思われること」が目的になっているからです。

悲しい。とても悲しい。

1人でずっとツリーを守ってきた3歳児の女の子

みんなが一番嫌がることをすれば、みんなから悪く思われる。それは言葉で思考していなくても分かる。ツリーを壊す。それが一番嫌われる。嫌がられる。

ツリーを僕が壊すことをみんなが期待している!

アベンジャーズ2

バラバラに遊んでいた3歳児が状況を理解して急いで集まってくる。倒れないように支えたり、「ダメだよ」などと言葉で説得しようとしています。

だけど3歳児の言葉では2歳児の行動は止まらない。彼は今、みんなの想いに反応して動いているのだから。

みんなは僕がツリーを壊すと思っている。その期待に応える!

つまり、周囲が止めれば止めるほど、壊すだろうという期待が増える。だから期待に応えてしまう。

もし止められるとすれば、彼を優しく抱きしめて「もうそんなことをしなくてもいい。私は君のことが大好きだよ」という想いを誰かが伝えることだったのかもしれません。

だけど、そんなメッセージは誰も送らない。2歳児と3歳児にそれができるわけがない。それができるとすれば、状況を理解し、愛のある大人だけ。

2歳児、もうちょっと気にして欲しいなぁ

自分たちでは抑えられないと悟り、担任を連れてくる3歳児。みんな走る。止められるのはこの担任だけだとわかっている。

2歳児たちはみんな自分の遊びに夢中。誰もツリーを気にしない。他者の気持ちにあまり興味がないように思える。悲しい。

僕たちは守ることができなかった

間に合わず、崩壊するクリスマスツリー。

「・・・・・。」

さっきまでみんな大声をあげていたのに静まり返る。

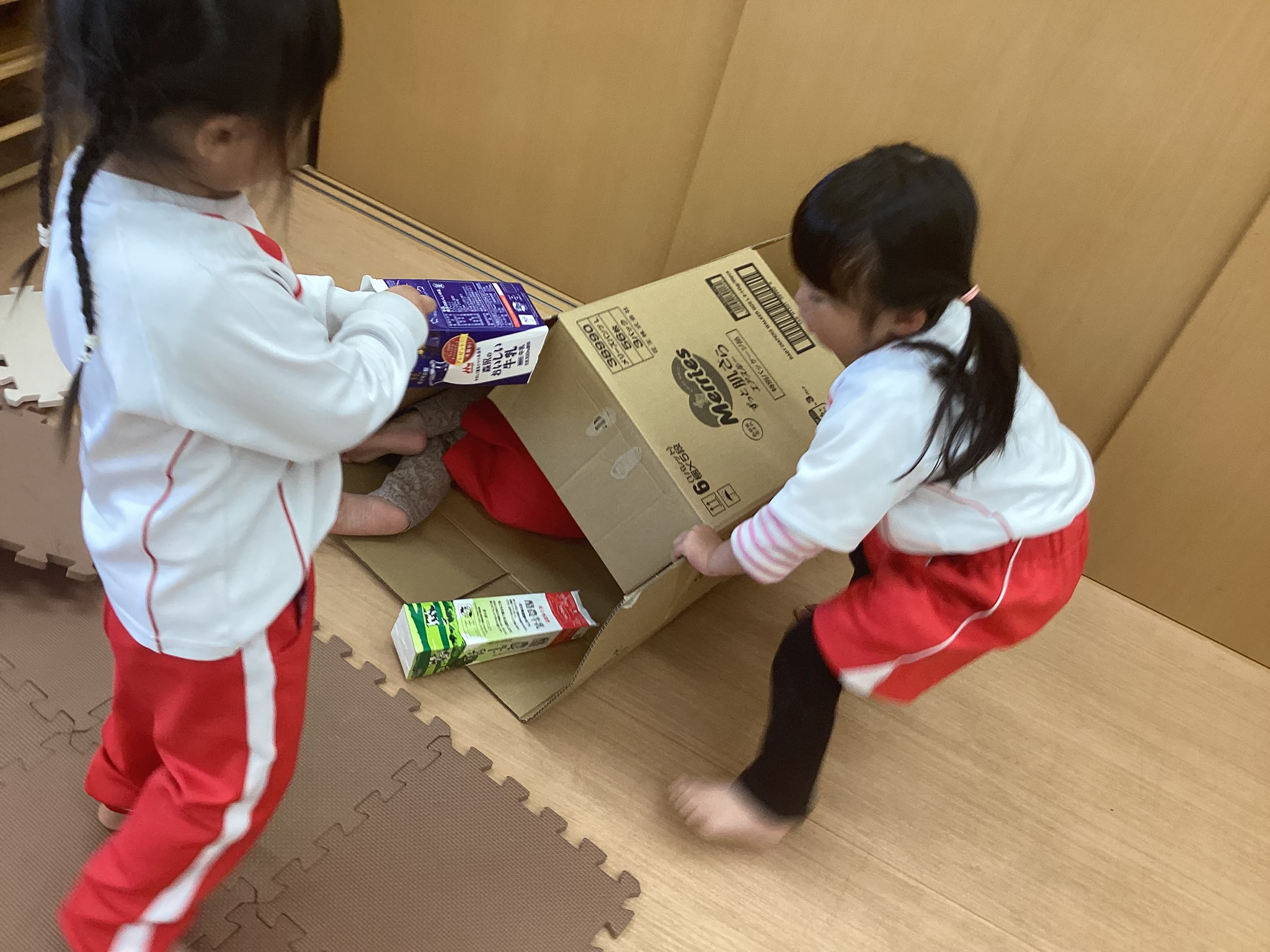

これが同じ3歳児同士なら非難していたはず。2歳児、しかも言葉があまり入らないとわかっている子がやった結果に、どう反応していいかわからない。牛乳パックの武器を持っている子もいるけど、これで2歳児をやっつけるわけにもいかない。

守るというのはイメージできたけど、壊れた後にどうすればいいのかわからない。

形が変わってしまった牛乳パック

壊れた残骸を元に戻そうとする3歳児。奥には前回孤独を知った2歳児。破壊されたものを直すという行為は前回で学んでいます。今回も直す作業を行う。

だけど、2人とも直し方がわからない。5歳児のレベルの制作物を2歳児と3歳児では直すことができない。

想いだけではダメ。物事の解決にはスキルが必要です。

だから保育園では自由遊びだけではダメなんです。ハサミを使えるとか、制作や運動のスキルを身につけさせていくことが必要です。そうしなければ、想いを形にできない。想いを具現化するために、基礎的なスキルが必要なんです。

スキルがなければ、想いがあっても成功までいかないから、諦める子になってしまう。「力なき正義は無力である」という言葉がありますが、そういうことです。2歳児までに様々なスキルを身につけさせていかないと、幼児クラスになって想いが空回りする子になる。

誰か来ると大泣きしますね

ツリーを直すスキルがないから、どうすることもできない。だからせめて、泣いている2歳児をどうにかしたい。そう思ったのかもしれません。3歳児たちの興味がこの子に移っていきます。

彼女の視点

みんなのほうを見て泣く。すでに30分以上過ぎている。いろんな人が来てくれたけど復活できていない。

よく見れば何人かはこっちを心配そうに見ています。右奥では担任に泣いているよと教えてくれている子もいる。みんなが放っておいているわけじゃない。

たまにこうやって子どもの視点から物事を眺めてみることも大切なことです。大人の背の高さからでは見えない景色がある。子どもの気持ちになるのなら、子どもの高さまで降りてくることが必要です。

ハンド イン ハンド

「どうしたの?」と声をかけ、話を聴く3歳児の2人。

「わかった。ちょっと待ってて!」

手を繋いで仲間の元へ走り出す。1人でできないことも、みんなと一緒なら解決できるはず。

言葉の力

仲間を呼んできました。

何があったのかを言葉で聞き取っています。3歳児クラスの中でも言語が長けているメンバーです。2歳児は3歳児に言葉で気持ちを聞いてもらい、満たされていく。この2歳児にとって大事なのは言葉で気持ちを誰かに聞いてもらうことだったのかもしれません。何度、頭を撫でられてもダメだった。

その子に合わせた関わりというものがあります。

乳児保育は個別的応答的で温かみのある関わり。その子に合わせて対応を変えていく。それを3歳児の子どもたちが私たちに教えてくれています。

興味の一致

話を聞いてもらったけど、復活はしない。目の前で3歳児の男の子が箱を作り始めました。特に話はしません。ただ目の前で作るだけ。

実は女の子の方は箱を作ることに前回も前々回も夢中になっています。つまり、興味がある。

興味の一致。同じ遊び。仲間の印。それが一緒に遊ぶための「資格」となるはず。

正義と正義

前回から正義に目覚めている右側の2歳児の男の子がツリーを壊した子に文句を言っています。

これ以上壊されないように、何かを取ろうとしたら邪魔をする。言葉が苦手だから行動で止める。そして諦めない。この場から離れるまで邪魔をし続ける。

左の子は何かを取ろうとすると右の子に邪魔されるので、相手の体を押すという反撃に出る。邪魔されているのは自分だという主張なのかも知れない。つまり自分が被害者であり、邪魔をする相手は加害者。自分に正義がある。だから手を出す大義名分がある。

お互いの正義がぶつかる。どちらも正しいのです。

だけど、力による解決をするという点で、2人とも間違っている。

右の立っている子が引かないため、左の壊してしまった男の子は小さい丸をたくさん集めて別の場所へ移動しました。

とりあえず欲しいものは手に入ったぞ、ということでしょうか。

新しい火種

気持ちが収まらず、左の子を何度も押す男の子。左の女の子も何度も押し返す。間に入り、喧嘩の仲裁をする中央の子。2歳児同士のやり取りが活発化します。

3歳児はツリーを守るために動いていたので、この男の子をどうこうしたいわけではなかった。だからツリーが壊れた今、2歳児同士の争いに3歳児が介入してこない。

なぜか左の子だけ狙われているけど、これは偶然ではない?

何か理由がある?

また男女の争いになってる

「押さないで」と言ったら、押されました。わかりやすい。

そして女の子も押し返す。負けてません。

この一連のやり取りですが、転ぶほど強く押しているということはありません。どちらかというと「来ないで」というコミュニケーションとしてちょっと押してる感じですね。怪我をするような行動ではない。

今、気持ちをぶつけ合っているところなので止められる位置で様子を見ます。

アンパンマンは争いを生む

「やめて!」という右の子の手にはアンパンマンボール!

これか。これを狙っていたんだ。そういえば体を押すだけじゃなくて手を掴んでいた。アンパンマンボールが欲しいんだ。

女の子2人から睨まれ、押される男の子。そしてやり返す。終わりが見えません。

そこへ現れる3人目の2歳児の女の子。

絶妙な位置で守っている

双方の間に割って入ります。

「どうしたの?」(左の子が様子を伺う)

「○○君がやったの」(右の子が指差す)

「・・・」(中央の子は泣いている)

状況は理解できたようです。

交渉人

「ダメだよ。」と肩に触れながら説得しようとする。一方的に男の子を責めるわけでもない。中立の立ち振る舞いですね。

あなたが悪いわけではないけど、あなたのやったことはダメだというメッセージを感じる。罪を憎んで人を憎まず。保育士にも見習ってほしいですね。そうなんです。彼は悪くない。やったことが不適切なだけ。

ダメな子なんて、どこにもいません。

泥棒猫

ダメだよと言われるともっとやるわけです。アンパンマンボールを奪いに行く。だけど押してはいない。つまり暴力はしなくなっています。さっきの女の子の想いが通じたのかもしれません。

そして中央で泣いていた子は、この隙をついて男の子が集めていた小さい丸をすべて持って逃げています。

えええ!

そんな反撃の仕方があるのか。

泥棒!

あなたが嫌がることをしてあげる、ってことだと思うのですが、なかなかやりますね。言葉で伝えたのに理解してもらえなかったから、行動で理解させようということですね。すごい。

奪われるという体験

あれ?ない!

すぐに気がついて追いかけます。

丸を持って逃げれば、追いかけてくるはず。そうすればアンパンマンボールの子から離れるはず。

そして自分の大切にしていたものが奪われるという体験をさせている。相手の気持ちになれってことですね。ものすごい教育的。

まさかそこまで考えていたわけではないと思うけど、結果的に完璧な作戦になっています。

助けて!

泥棒して逃げた先は前回一緒に遊んでいた2歳児の男の子。助けて、と話をしているようです。

男の子の方は「え?何?」とか言ってます。全くわかってません。もう争いをしないと決めた男の子は平和に遊んでいたので、そっちの事情を知らないのです。そして戦う気もない。戦うとみんないなくなって孤独になってしまうと学んでいるからです。

担任は安心を与える存在である

不安になって担任のそばにくる男の子。そしてその反対側に寄り添う女の子。喧嘩を止めただけでなく、心にも寄り添う。優しさだけではなく、誰かのために動けるという行動力がある子です。

この子の優しさがあれば、クラスみんなが変わるんじゃないか。そう思わせる期待感がこの子にはある。

誰かのために動けるのはヒーローだよ

そんな2歳児たちのやりとりの間に、1時間ぶりに復活する女の子。横にはさっき箱を作っていた3歳児。この後仲良く一緒に遊んでいました。

かっこいいなぁ。いつの間にそんなことができるようになったんだろう。この間までヒーローごっこで「園長!やっつけてやる!」とか言っていたのに。本当のヒーローになっちゃったよ。子どもの成長は早い。大人の想像を超えてくる。

丸を運び出す男の子の表情が面白いので見てください

泥棒の女の子を見つけて肩を押す2歳児。その隙をついて、大量の丸を運び出す男の子。

ほーら、君が欲しいのはこっちだよー!ついてこーい!

ってことですよね。何これ面白い。2歳児すごい。

楽しく遊ぶという解決

予想通り丸を求めて追いかけてくる。ここで2人が戦いになるのかを見ていましたが、戦いにはなりません。2人でカーテンにくるまって遊んでいました。

ちゃんと学習していますね。戦わない。物を取り合わない。大きな声を出さない。完璧です。前回の学びがちゃんとある。

期待に応えて動いている右の子は、みんなが邪魔をすることを期待しているから邪魔をしていました。だけど左の子は仲良く遊ぶことを期待していて、悪いイメージを右の子に持っていない。だから仲良く遊べた。

偏見の目で子どもを見ないことが大事だということがわかります。

気になる方は去年の23歳児プロジェクトを参照してください

それを見ていた3歳児の女子2人が言葉で説教します。そういうことをやってはいけないと。

一年前はやんちゃだった女の子。君が言うとすごく説得力がある。先輩として言ってやってくれ。そんなことをしていても良いことはないよって。

2歳児でも感じる事態の深刻さ

3歳児の女の子たちがあの子の気を引いている間に、ツリーを直そうとする2歳児の3人。

やっぱりスキルがないから直せないけど、なんとかしようとする君たちの心が私は嬉しい。

バラバラになったツリーの残骸

そして片付けの時間。

「筋肉マン!」と言って腕にプラポイントを通して運ぶ3歳児。部屋中のプラポイントを集めていく。

筋肉マンは良い子でした

それをツリーの位置に運ぶ。そうか、他の子に触らせず、全てここに戻すために集めていたのか。ふざけているようで、ちゃんとわかっている。

ツリーが4歳児5歳児クラスの子どもたちにとって大切な物であるということを。

君のそういうところ好きです

「これさ、2歳児さんが帰ったら、3歳児さんで直したい!」

子どもたちから直したいという提案が。嬉しさを隠しきれない担任。

力での解決はしこりを残す

とか言ってるそばから2歳児同士の喧嘩が勃発してました。片付けの時間になっているのに持っている牛乳パックを離さない左の子から牛乳パックを力づくで取り上げようとする右の子。正義感があるのはいいけど、そういうことじゃないんだよなぁ。

言葉を育てなければ、絶対にこういうのは無くならない。とにかく、この子たちの言葉を育てなければ。

見ていることしかできないけど

今までは2歳児同士の喧嘩をみんな無視していました。関係ないって感じでした。だけど今日は、気になる。仲間を心配している。目が離せない。

心の距離が縮まっている。

おいおい今日はすごいなぁ

牛乳パックを取り上げられ泣いている男の子の手を引く。もう見ているだけじゃない。私たちは同じクラスの仲間なんだから、仲良くしなくちゃね。

姉御の背中めちゃめちゃカッコイイ!

みんなの方へ連れて行く。

片付けの時間は片付けをするんだよ。ほらこっちだよ。

そういう当たり前のことを言い合えるのが本当の仲間です。

ツリーは守れなかったけど、今度は守る

片付けない子の牛乳パックを奪い取ったことを仲間から批判の目で見られ、気持ちが落ち着かない。前回の「資格」のパーツを使っていろんな子を叩いて八つ当たりをする。もちろん手加減して軽く叩いているですが、良いことではありません。過去の不適切な行動パターンがこうやって思い出したかのように再発するのが子どもです。

それを3歳児の女の子に止められています。2歳児同士では止められないことも3歳児なら止めることができる。

異年齢の良さ、こういうところにも出てきますね。

お友達の上に乗って遊んでる(乗られて喜んでいる)

行動力があり、言葉でコミュニケーションを取らないことで、みんなから批判される2人。ゴロゴロ転がって気持ちを落ち着かせています。

何か通じるものがあるのかもしれません。

もう放っておくことはできない

片付けが終わり、整列する時間なのにゴロゴロしている2歳児たちを見る2人。

3歳児として、お兄さんとして、この場を収めなければならない。こういうのを止めなかったから、さっきはツリーを守ることもできなかった。

ハンド イン ハンド again

お互いに手を取り、勇気をもらう。

1人ではできないことも君とならできる。さっきもそれで、泣いている2歳児を笑顔にできた。今度もできる。僕たちなら。

さっきと同じ3人ですね

同時刻、逆に3歳児同士で揉めて涙するお姉さんに対して、話を聞こうとする2歳児たち。

学年なんか関係ない。一緒に遊んだ仲間です。

後光が差しちゃってる

2歳児が3歳児の頭を撫でる。いつも3歳児が2歳児にしてくれるように。

年齢なんか関係ない。僕がやりたいからしているんだ。

なぜか主要メンバーが揃う不思議

狭いところをみんなで寝っ転がる。何度も喧嘩したことなんて忘れるくらい楽しい、そういう時間を一緒に過ごす(片付けの時間だけど)。

何もしないという遊び。

仲間である「資格」なんていらない。雨どいも、紫のボールも、何も必要ない。ただ横にいるだけで、僕たちは分かり合える。

3歳児も4歳児も5歳児にもあった、何もしないでそばにいるという遊び。

最後の最後に2歳児クラスでもそれが見られました!

忍者でござる

繋いだ手を離し、2人で忍者に変身。

ごっこの力を借りて2歳児に立ち向かう。

忍者が迎えに行ってますよ、にんにん

3歳児も2歳児も一緒になって寝っ転がる子達を迎えに行く。仲間だから迎えに行く。

保育士は何も言っていません。子どもたちの心がそうさせている。

ハンド イン ハンド 3rd time

みんなに迎えにきてもらった体験は、自分が誰かを迎えに行く行動へ。優しくしてもらったことは、誰かを優しくする行動へとつながっていく。

これで2歳児3歳児の合同の自由遊びは終了!

2歳児クラスは給食へ。

時間も残り少ないが間に合うのか

残った3歳児は子どもたちの強い希望もあって、クリスマスツリーを作り直すことになりました。

もう一度意思を確認する担任。子どもたちの目は輝いている。

やってみよう、自分たちの力で

保育士は何も指示しないし手伝いません。子どもだけでやってみます。現実的には3歳児にツリーを直すスキルはありません。

だけど結果が大事なのではなく過程が大事。自分達が守りきれなかったツリーを4歳児5歳児が戻ってくるまでに元に戻そうと頑張るという「過程」に意味がある。

ユーはショック!

散歩から帰ってきた5歳児たち。クリスマスツリーを見てショックを受ける。

この子たちにとってはみんなで作り直したという「想い」が込められたツリー。壊されるということはその「想い」を踏みにじられたということを意味する。

説明と受け入れ

「僕たちじゃないよ!」

「2歳児さんがやったんだよ」

「守ったんだけどね、ダメだったの!」

「直してるの」

真剣に状況説明をしています。真剣さを感じ、5歳児たちも怒るようなことはしません。3歳児で直すと聞いて、一旦任せることにしました。

信頼することを覚えていますからね。

いい線まで来てるんだけどなぁ

記憶を頼りに直してみる。だけど細かいところまで覚えているわけじゃない。複雑な構造はわからない。

どうしてもできない。

どうするか3歳児に尋ねる。自分達の限界を認め、5歳児にお願いすることに。

限界まで頑張ってみることが大事なんです。最初から任せてしまったらダメ。精一杯やったという事実が大事。3歳児も5歳児も、その事実で納得ができる。

バトンタッチ

「任せろ!」

頼もしい背中ですね。話を聞いて5歳児たちが集まってきました。

飾りは3歳児に任せる

本体については複雑なので5歳児が作り直していますが、周囲の飾り付けについては3歳児と一緒に作ることを選ぶ5歳児たち。

3歳児が作り直そうとしたけどできなかったという事実から、3歳児と一緒に作りたくなったんです。直そうと思って頑張ってくれたその気持ちが嬉しいから、一緒に作りたくなった。

4歳児5歳児のツリーから、3歳児4歳児5歳児のツリーへ。

一緒に作るという喜び

3歳児と5歳の手によって修復されたクリスマスツリー。

前回、5歳児が作ったツリーは4歳児と一緒に作り直され、そして今日は3歳児と一緒に作り直した。トラブルは子どもたちの絆を強くしたと言えるでしょう。

以上、2歳児3歳児の第3回の様子でした!

前回の4歳児5歳児の展開もすごかったわけですが、今回の2歳児3歳児の展開もすごかったですね。それぞれの成長、そしてそれぞれの子どもたちの良さが出ていたんじゃないかと思います。

子どもたちの行動には理由がある。それを考えずに、行動を叱るとか、マイナスの評価をすることをしてほしくない。そこを意識して解説してみました。誰も悪くない。言語能力の差だったり、周囲の人の予測と期待だったり、興味の違いだったり、八つ当たりだったりする。

子どもをよく観察する。子どもの目線で物事を見てみる。前後の流れを見てみる。保育者側の評価や対応を変えてみる。子どもの反応の後に自分の反応を変える。何よりも、正しいことをするはずだという期待を持つ。あなたが好きだという想いを出す。そういったヒントを散りばめたつもりです。

さて、このプロジェクトはこれで終わりではありません。次は2345歳児が一緒に遊ぶという回が待っています。4歳児5歳児の遊びも、2歳児3歳児の遊びも、それぞれがすごいことになりましたが、次回はそれを超えてきます。

それぞれの遊びがどう混じり合い、どういうドラマが生み出されるのか。

次回、前代未聞の4クラス同時の自由遊びです!