4歳児クラスの活動も一区切りになったので次は5歳児クラスの様子を解説していきます。人と人とのつながりがテーマになったのが4歳児クラスでしたが、今回の5歳児クラスでは子どもの主体性を主軸に置いて見ていきましょう。

♯1

押してもよし、踏んでもよし

事前に子どもたちで話し合い、七夕まつりで何をしたいかを決めていました。そこで子どもたちが決めたのは「ゼリー」と「合奏」。一つに絞れなかったので2つともやることになりました。

なんでゼリーなのか。よく考えてみれば、給食で七夕に行事食として「七夕ゼリー」が毎年出ているからかもしれません。

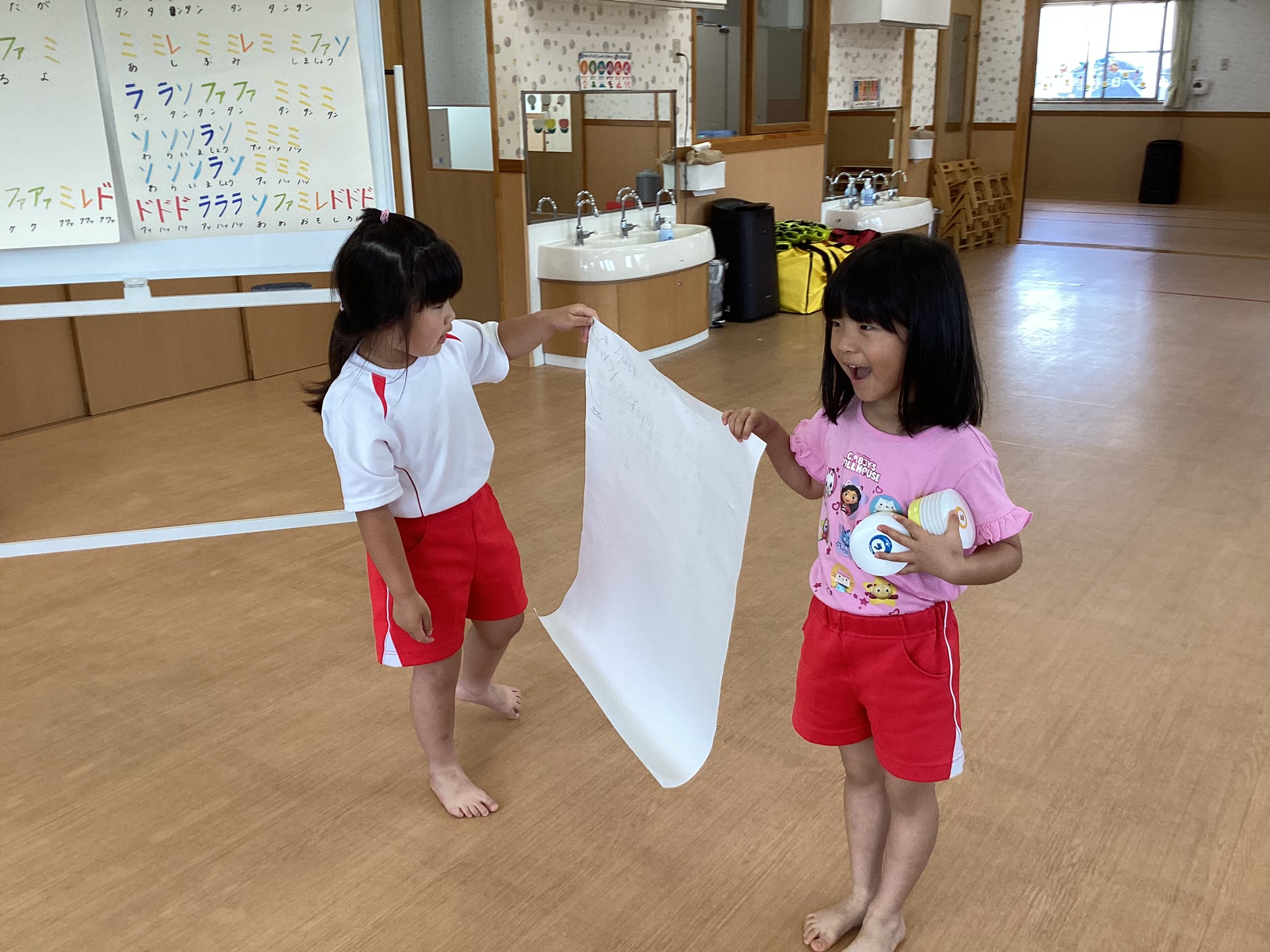

まずは、合奏の雰囲気を味わうための音楽遊びです。ミュージックポンプーという楽器を触ってみます。空気入れみたいに押すと、それぞれドレミファソラシドの音が出る楽器です。

ゼリーと寒天の違いって何でしょうね?

続いてゼリーに触れてみます。今回はいろんな色の寒天を作ってみました。

1人一個あるので、それぞれ自分の好きなように触っています。用意する物の個数で遊びが変わるので、まずは全員に行き渡るだけの数を用意しています。

ひんやりした冷感、プルプル触感、普段では味わえない感覚を楽しみます。

いい感じです

そのうち「混ぜてみよう!」という話になって一つの容器に4つの寒天を入れています。

それを4人で触る。1人より4人の方が楽しい。

いろんな色で寒天を作れば、混ぜてみたいという意欲が引き出される。子ども同士の関わりを増やしたい時、保育の環境のちょっとした工夫が影響を与えます。

ゼリーに夢中!

そのうち2つのグループに分かれて混ぜ合わせるようになりました。1人で遊んでいる子はいません。楽しさをみんなで共有したい。そういう気持ちがこの子達にあるのです。

「そっちのゼリーはどう?」

グループ間での交流も始まり、クラスの一体感が出ています。

こんな感じで導入回は終了。ゼリーという興味を引くものがあったので集中して取り組み、そして集団での関わりが活性化されました。保育は準備が大事であるということがよくわかります。

♯2

男の子の結束が固い

続いて第二回。今回の七夕まつりでは、ゼリーをテーマに合奏と合唱をする方向で進めていきます。合唱については、演奏しやすくてみんなが知っている曲の中から、自分たちで歌詞を考えていき、それを歌う。つまり替え歌ですね。曲作りプロジェクトです。

ゼリーにちなんだ歌詞を考えて模造紙に書いていきます。

どういうふうに歌詞を考えていくかは自由。自然に何人かずつで分かれています。男の子は全員で一つのチーム、女の子は何となく2人組に分かれたようです。

チームごとの境界線が曖昧

左の2人組は黙々と進めていますが、男の子と残りの女の子はお互いにどんな感じでやっているのかを見合って相談しながら進めています。

別のチームに移動して話したりしながら進めているので、どんどんチームごとの境界線が曖昧になっていく。誰と誰がチームだっけ?という雰囲気に。

しかし、この曖昧なチームの境界線がこの後のトラブルに発展することになるのです・・・。

ていうか、距離が遠すぎない?

発表の時間です。完成してはいませんが、途中経過としてどんな感じかをお互いに確認していきます。こうすることにより、他のチームに興味を持てるし、他のチームの内容や雰囲気に刺激を受けていくことができる。チームごとの活動なのに、チームを超えた対話が生まれるのです。

トップバッターは2人組で黙々と書いていた2人。

だから距離が遠いって

続いて女の子3人。

え?3人?女の子たちは2人組じゃなかった?

この時点で嫌な予感はしていたのですが、どうやって解決するのか見てみようと思い、中断はしません。大人のコントロールが外れている時に、本当の子どもの姿が浮かび上がってくるからです。

最初のチームが遠くからやるとみんなそうなってしまうんです

最後に男の子たちの発表です。

発表の順番も子どもたちが決めています。保育士の仕切りを極力減らしているので、子どもたちから自然発生的に生まれた流れで進んでいきます。

自由にチームを作るとこういうことも起こる

全員の発表が終わった雰囲気ですが、1人が泣き出してしまいました。そうです。女の子は2人組で作っていたのに、2番目の女の子のチームは3人組で発表していました。ということは、この子が1人になってしまい、発表できていないのです。

泣いていることにみんな気がついているのに、誰も声をかけません。

何が起きているかはわかってはいるんだけど、どうすればいいのか解決策はわからない。だから何もできない。そんな感じです。

その場から離れるのは現実逃避の鉄板

空気に耐えられず、走り出す子どもたち。4歳児の第5回でもありましたね。解決困難になると現実逃避で走り出すやつです。

なぜこうなっているのかというと理由は簡単です。

「保育士が注意したり解決してきたから」

これだけの話です。大人が子どものトラブルに注意したり介入したりするのに慣れてくると、揉めても誰かが泣いても大人が関わってなんとかするだろうという思考になる。叱られたくないから積極的に何かをしようと思わなくなってしまう。

そして、自分たちで解決する経験がなくなると、ますます問題解決能力が低下する。悪循環です。いわゆる日本の昔の教育ってこうでしたよね。先生の言うことを聞くという教育。その結果、主体的な教育をしていた先進国に比べて、発想力や実行力が乏しくなってしまっただけでなく、日本の学力はどんどん低下しています。

ちゃんと身になる学びになるには、子どもに主体性が必要なんです。

体を動かすと心も動く

部屋中を走り回り騒がしくなったことで、会話しても移動して目立たない。この流れの中で、自分がチームを間違えてしまったことを謝るピンクの子。一緒にもう一回発表しようといういう話になりました。

自分たちで挽回する経験が大事

というわけで笑顔で発表をすることができました。

なんとかなって良かった・・・。

ここでも場所は自由にしてます

歌詞の発表も終わったので、今度は衣装作りに取り掛かります。歌詞作りと制作を交互に行うようです。

前回、みんなでゼリーを触ったので、そのイメージを元にゼリーっぽい衣装を作るという方向性になっています。

ピンクピンクピンク

先ほどギクシャクしてしまった女の子たち。衣装作りでは仲良くピンク色に統一し、場所も近くで行なっています。この子たちなりにさっきのトラブルを気にしているのでしょう。

直接的な解決は時間かかったけど、心のフォローはしようと思える。この子たちからは、そういう優しさを感じます。

♯3

一番集中して取り組んでいます

第三回では前回と同じように、最初は歌詞作りに挑戦します。今回は前回の反省を活かし、チームを固定することにしました。自分がやってみたい曲を選ぶという形でチームに分かれています。

ここは「きらきら星」のチームです。

文字のお勉強にもなる

ここは「かえるの合唱」チーム。元の歌のリズムやメロディに合わせて、ゼリーをモチーフにした歌詞を考えていきます。

なかなか高度なことですが、5歳児ですので、なんとかやれていますね。

リーダーがいないと組織はまとまらないんですよね

「てをたたきましょう」のチーム。話し合いが活発に行われています。

歌詞はカレンダーの裏に書いてます

それぞれの発表の時間になりました。

他チームの発表を聞かずに後ろを向いていたり楽器をいじっている子がいて、あんまりちゃんと話を聞いていません。

良い発表なのにもったいないなぁ

次のチームの発表。

やっぱりちゃんと聞いてない。

他のチームの様子や進行状況に関心がないのかもしれません。それだけ子どもの興味関心というのは、子どもの学びや遊びの姿勢に影響を与えます。

この子たちが興味を持てる活動、それを考えないといけません。

歌詞作りと衣装作り、今日も並行して行う

次の衣装作りでは、みんな集中して作っています。個人の活動は集中できていますね。

うーん、どうしよう。

もっと誰かと一緒に活動するということに意欲的になってほしいなぁ。

以上、前半の3回分をまとめてみました。

この三回は間近で見ていて、とてもモヤモヤしました。読んだ方もそういう印象を受けたんじゃないかと思います。

プロジェクト型の保育は協同的な遊びです。協同的というのは、同じ目的に向かって協力すること。心が一つになっていかないと、そういう遊びにはなりません。

心を一つにすること。

それがこの子達には必要で、そのためにはもっと子ども自身の主体性が必要です。

というわけで、ここから保育士の環境設定を軌道修正。主体性を発揮させることをメインにしていきます。

そして、子どもたちがついに開花します・・・!