七夕吹き流しプロジェクト、今回は輪飾り編の後半です。みんなで作っているように見えて自分勝手にやっている4歳児と5歳児。まとまりは出てくるのか。それぞれが過去の自分を乗り越えていくのか。それでは後半戦のスタートです!

♯4

視覚的に理解してもらう工夫

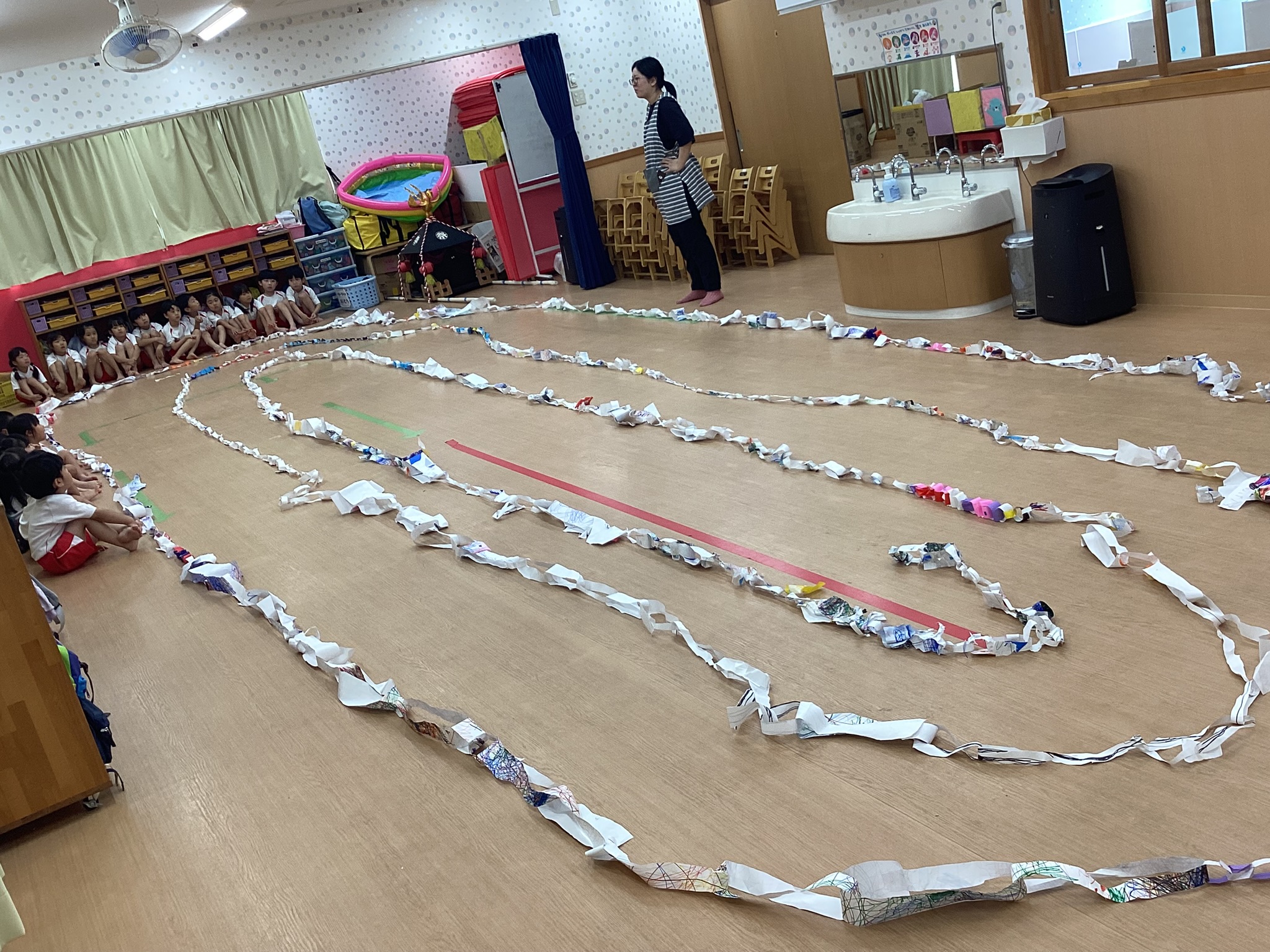

第4回。まずは繋げた輪飾りを綺麗に並べてみます。これまでの成果をみんなで確かめるのです。

全てを子どもに任せると、適当に作っていき、まとまるまでものすごい時間がかかってしまう。だから保育士も主体性を発揮して最高の教育環境を作っていく方が良い。保育の活動というのは、子どもと保育士のコラボレーションで起きるものだと思っています。共主体の保育です。

4歳児のまとまり

前回までは男女が完全にバラバラだった4歳児。ついに全員で作るという状況になってきました。学年を超えて繋がる前に、まずはクラスでまとまっていく。

前回、5歳児だけでまとまっている姿をみんな見ていたので、遅れて影響を受けているのもあります。

こういうのを見ているだけでも私は嬉しい。ニコニコしてしまいます。

集団の学びにしていく

まとまったらまとまったで、お絵描きをみんなでやってしまう。しかも制作シートがないところで。

前回、床に描いてしまった子がいましたが、それは制作シートの上で描かなかったという「原因と結果の理解」が他の子に共有できていないのです。描いてしまった個人の反省にはなっているけど、集団としての学びにはなっていません。

個人の失敗を集団での学びにしていくと教育効果が加速します。なかなかこういう視点を語る専門家もいないでしょう。私は個人の失敗も成功も集団で共有すべきだと思います。じゃないと勿体無い。失敗なんて最高の「成長のための材料」なんだから。

失敗しても落ち込まないで前向きになれる子にしていきたい。だって、人生なんて失敗の連続ですからね。しかも何が起こるかわからない時代になってます。全てをうまくやるなんてできっこない。失敗に強い子を育てたい。

そもそも失敗なんて本当はないんです。成功に至るまでの過程が失敗なんですから。

お願いするというスキル

前回は5歳児の女の子につけてもらった4歳児。今日は自分から「これつけてください!」と5歳児にお願いしていました。

これが昨日の自分を今日の自分が超えるということです。

お願いすれば良いという問題解決能力を身につけました。これは何度でも再現可能の素晴らしい能力です。何度も成功できるスキルの獲得。それが自信となっていきます。

誰かが誰かを導いていく

前回、床にインクで描いてしまって最終的に自分で拭き取った4歳児。正しいことをしていくことに目覚めたのか、今日は前回からちゃんと輪飾りを作ることができていなかった右の子に指摘し、何をすべきか教えています。

一人の成長が、誰かの成長を促していくことがあります。

私はそれが起きるのを待っています。プラスの連鎖が起きるのを期待しているのです。

成長スピードが加速していく

「〇〇の(これは自分のものという意味)」と前回書いてしまった紙を5歳児に渡された4歳児の2人。自分たちで名前に線を入れて消し始めました。

「これはみんなのだからね!」

そうそう。わかってきてる。次々と伏線回収していく4歳児たち。

4歳児たちがぐんぐん成長しています。

個人と集団を両方評価する

4歳児が作ったわけがわからないものを5歳児が工夫して繋げています。大切なのは誰が作ったかじゃない。誰が作ったかじゃなくて、どうやってみんなが作ったものを繋げるか。

そして一人じゃ方法が見つからなくても、集団で知恵を出し合って解決方法を模索していく。

問題解決能力というのは、誰かと一緒の方が育まれていくのです。ポイントになるのは、集団になったときに賢い子だけが考えて自分は考えなくなるのはダメだということ。全員が考え、工夫して、協力している状態が大事です。みんなで協力しているように見えるけど、実際は一人だけでやっているなんてことがよくあります。それでは各自の成長が起きません。

仲良くなったからこその展開

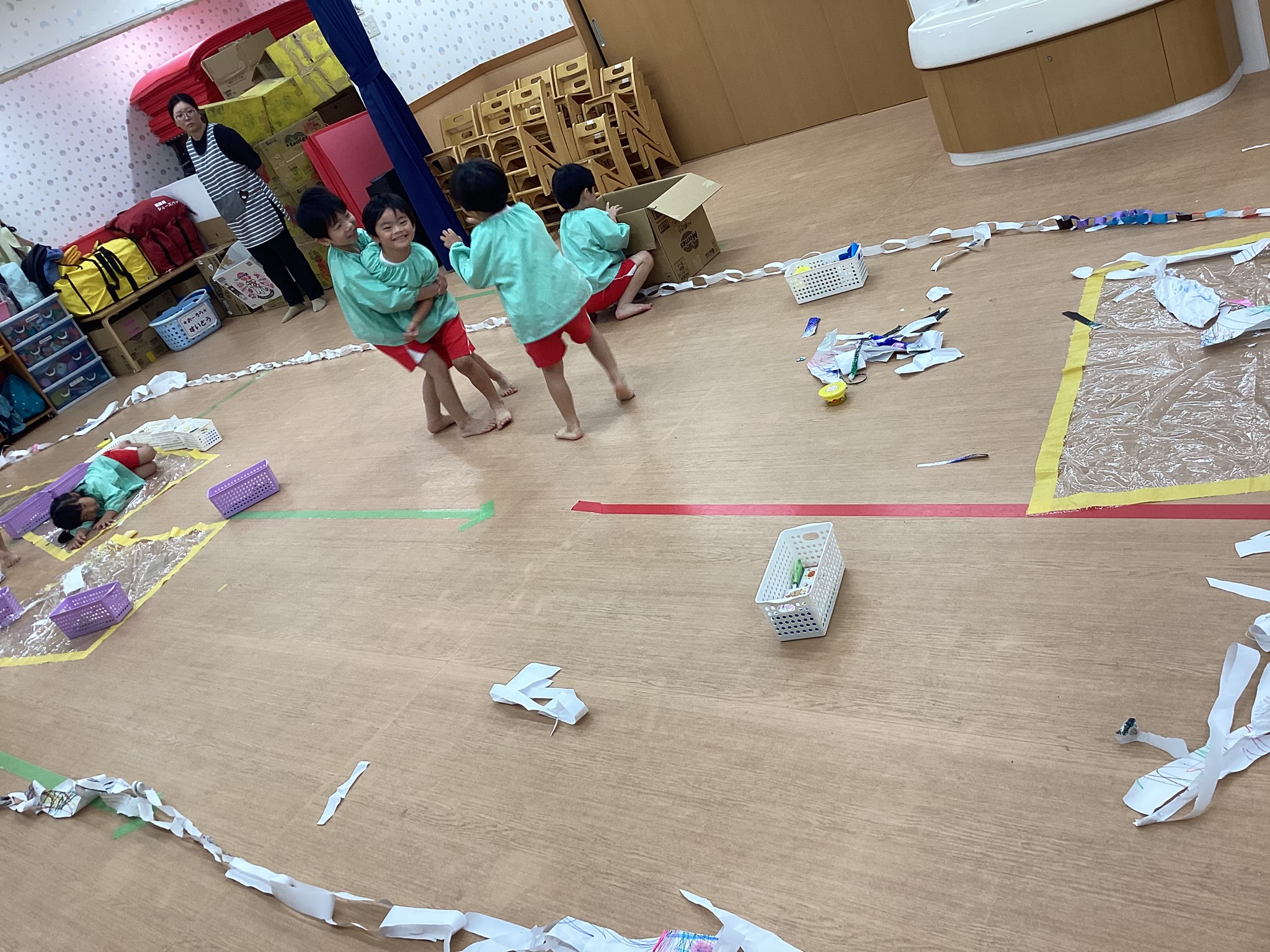

楽しくなってきて走り出す4歳児たち。年齢的に飽きるのも早いし、最近は暑くて外に出られないから体力も有り余っている。クラスがまとまってきたからこそ、みんなで走り回るという状況になったのです。

走り出したこと自体は仲良くなったからなので、私の中ではプラスの評価です。輪飾りを作っていないからマイナスの評価ということではありません。大切なのは、ここから正しい行動に気づき自ら戻れること。やっちゃったことは良い。そこからの立ち直りやリカバリーができる子にしていきたい。

保育士側がそういう視点で子どもを評価できれば、子どもが変わってくる。

失敗しても、やり直しが効くという体験を積んでもらいたいんです。

そして5歳児はほとんど廊下や階段にいます。この状況に気がつかない。

保育士のねらいと子どもの興味関心の一致

状況に気がついた5歳児に捕まり、笑っています。そういう遊びになってしまっていますね。追いかけっこになっている。

実は進級後に落ち着かなくなっていた4歳児クラスをどうにかしたいというのも、今回のプロジェクトの保育士側のねらいの一つでした。こうやってコントロールが外れてしまうことが続いていたので、5歳児たちがなんとかしてくれないかなと淡い期待を抱いています。

子どもは、子どもの世界で育つ。

この子も成長したなぁとしみじみ

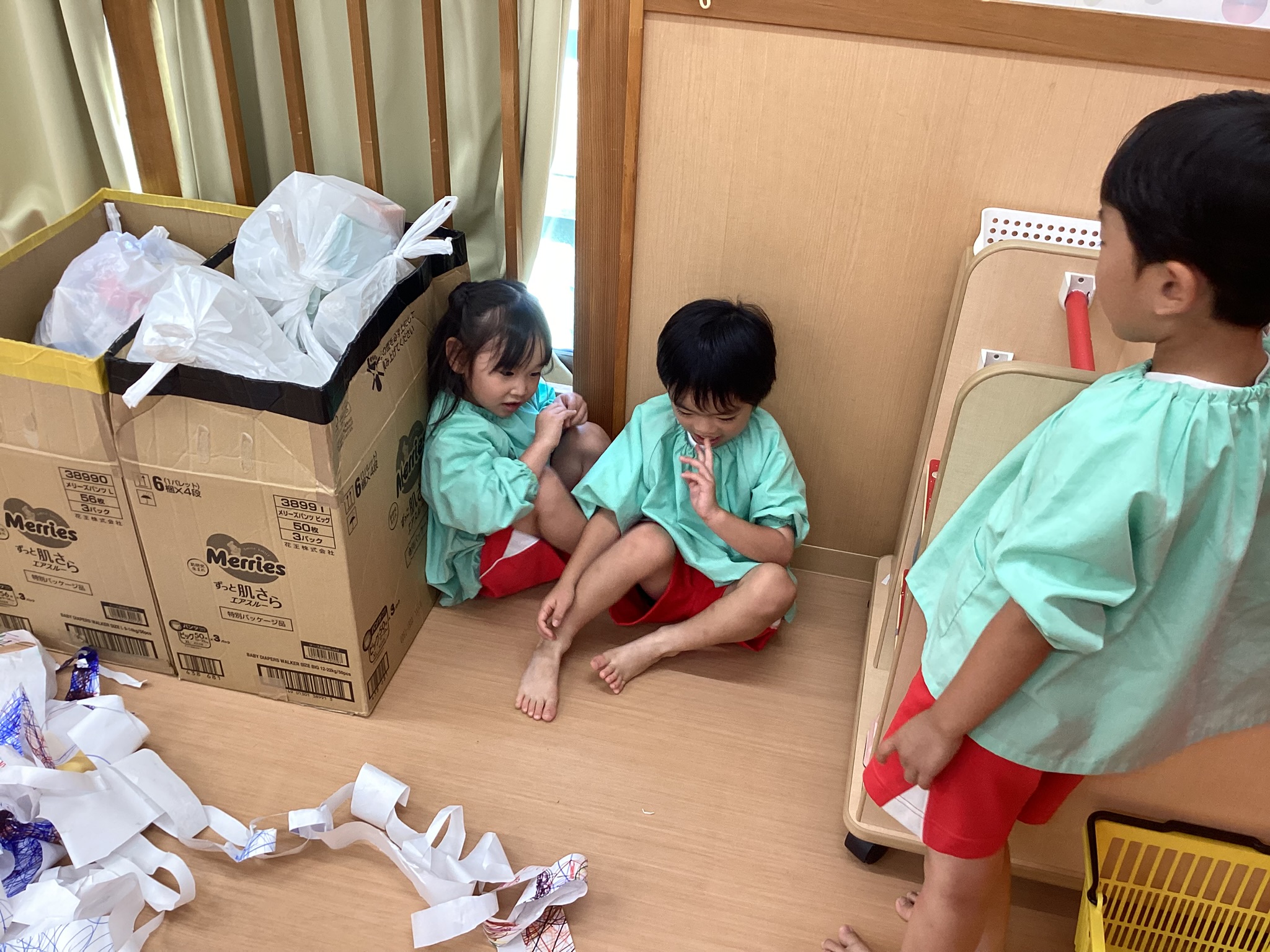

走って隠れて逃げてを繰り返す遊びをしている4歳児たちに、5歳児の女の子が気付きました。

「何しているの?鬼ごっこの時間じゃないよ。」

ごもっともですね。冷たい視線を送ってます。注意するのではなく、普通に指摘しています。

さーっとこの場からいなくなる4歳児たち。効果はバツグンです。

恥ずかしいという表情をしていますね

それでもまだ遊んでいる4歳児たちに、今度は別の5歳児の男の子が再び指摘します。この子は前々回ちゃんとやっていない4歳児をおかしいと思いながら何も言えなかった子です。今日はしっかりと相手に向き合って指摘することができました。

4歳児のおかげで5歳児も成長していく。年上も年下もないのです。みんなで育ち合う。これがインクルーシブ保育です。

4歳児が輪飾りを作らずに走ったから、5歳児が成長した。成長した5歳児が4歳児をさらに正しい行動に導く。集団の失敗が誰かを成長させ、集団の成長へとつながっていく。

とにかく、保育士も保護者の皆さんも「失敗をネガティブなものと評価する」のをやめた方が良いと思うんです。子どもに対しても、自分自身に対しても。

失敗は成功のもと。

英語で言えば、Failure teaches success(失敗は成功を教える)。

日本語でも英語でもそういうことわざがあります。本当にそうなんです。

集団としてまとまっていく

全員集合し、5歳児から4歳児へ「ちゃんとやろう」という話をしています。

ここで全員で意思を統一することができました。

保育士からの指導ではなく指示でもなく注意でもない。子ども同士の関わりで、正しい行動へと導かれていきます。

伸びていく輪飾りと子どもたち

学年を超えて輪飾りを繋げていく子どもたち。もう5歳児だけで盛り上がるとか、4歳児がふざけるとか、そういうことはありません。

体験が子どもたちを変えていきます。

周囲に指示を出し、導いていく笑顔の5歳児の男の子。リーダーとしての資質が目覚めていく瞬間に私たちは立ち会っています。素晴らしい。

長さを体験で理解する

みんなで歩いてみて、繋がった輪飾りの長さを共有します。実際に歩くことで長さを理解し、みんなで連なって歩くことでみんなで作ったというイメージを共有する。

成功体験も集団で共有していきます。

♯5

指示ではなく提案

第5回。これまでに無駄に切っていた紙が箱に入っています。これを無駄なく全て繋げたいということを保育士から子どもたちに説明します。

失敗は自分で取り返す。それをみんなで行なっていこうという提案です。

偶然が工夫する必要性を作っていく

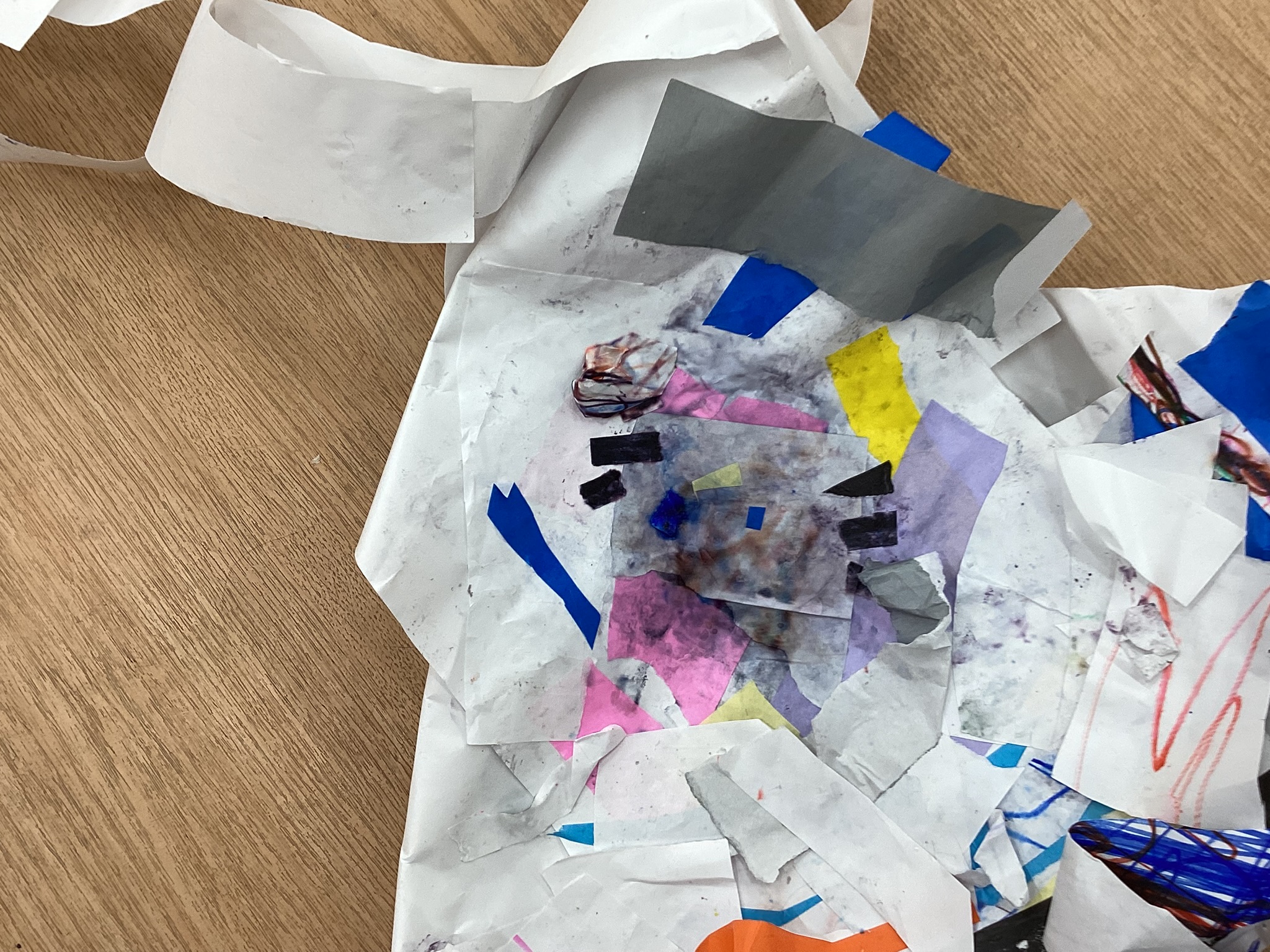

誰が作ったものかは関係ない。みんなで手に取ったものを繋げていく。小さな破片、よくわからない形の紙。

輪飾りに使用できそうにない物もどうにかして繋げていくという工夫を各自に考えてもらいます。

自分一人で作るのでは体験できないことです。偶然手に取ったよくわからないものを正しい形にしていく。誰かの失敗や間違いが、誰かを育てていく。今回のテーマにふさわしい展開だと思います。

繋がるということ

誰かが書いたよくわからないもの。

前回までは自分もよくわからないものを作っていた。きっと今、誰かがそれをどこかで正しい形に変えて繋げてくれている。

だから自分が行うべきことはただ一つ。

見ていたよ

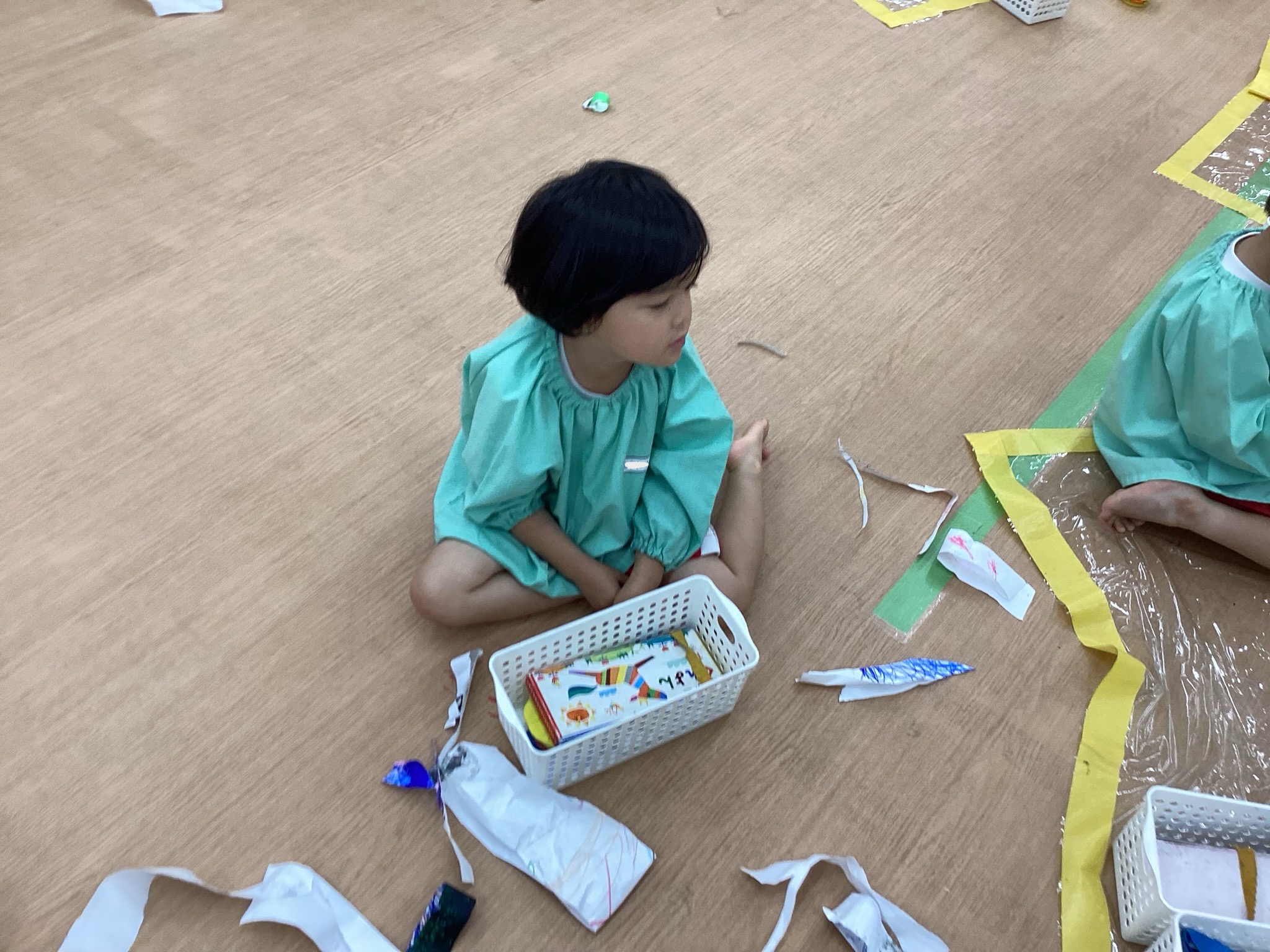

自分が手に取ったものを繋げていく。この子は第5回にして初めて輪飾りを繋げることができました。これで全員が繋げられたことになります。

繋げた時に目があったので、ニコッと微笑みを返しました。繋げられて嬉しいと思っているよね、見ていたよ、私も嬉しいよ、というサインを返すわけです。

自分の頑張りをどこかで誰かが見てくれている。誰かが自分を気にかけてくれている。そういう体験になるわけです。これが、世界を肯定していく基礎になっていく。

こんな感じで保育士は、誰がやれていたか、誰が何をできていないかを全て把握し、全員に成功体験を積ませることができるように環境設定をしていくことが求められます。それを把握しながら観察するって、結構難しいんですよ。見てたよのサインも返しつつやるわけですから。

自由にさせておけば子どもが育つわけがない。子どもの主体性は万能じゃない。子どもが育つには、保育士が、大人が必要です。そして見守るんじゃないんです。積極的に子どもに気持ちを向けていく保育士の「想い」が、子どもたちを変えていくんです。

水性と油性

前回は水性マーカーで床に描いてしまっていたからすぐに落とすことができましたが、今日は別の子がクレヨンで床に描いてしまいました。クレヨンは油性です。そう。落ちないんです。

新しい「困難」が誕生しました。誰かの成長の予感!

子どもがいけないことをしたなと思ったらダメです。これは成長の種です。チャンスだと思わないと。

描いてしまったのを見た保育士は「消す」という結果をすぐに求めてしまうことが多い。私は「消す」よりも「学ぶ」ことの方が大事だと思うんです。学べば、勝手に子どもは消そうとします。結果じゃなくて過程を大事にしていきましょう。

今の自分では倒せない

擦っても落ちないことに絶望し、描いてしまった床を隠しています。

しばらく呆然とし、その場から逃げ出してしまいました。

これまでは水をつけて擦れば水性インクは落ちていた。つまり、床に描いてしまった時の問題解決の方法を子どもたちは身につけていた。だけど油性のクレヨンではその解決方法が通用しないという現実に直面し、逃げ出してしまったのです。

少年漫画とかでも「今までの技が通用しない!」という展開はよくあります。主人公たちは修行したり工夫したり協力して敵を倒していく。そうです。これは子どもたちが一段上に行くための伏線なのです。

人生はドラマなんですよ。

無駄なんだよ

床のクレヨン跡を見つけ、水をつけたペーパーで拭き取ることを試みる仲間たち。しかし、油性のクレヨンは落ちません。

それをただ眺める男の子。

みんな無駄なことをしている。だってそれはさっき僕が何度も試したことだから。それをしたって無駄なんだ。意味がないんだよ。その行動に意味なんてないんだ。僕たちにできることなんてないんだ。

でも諦めない仲間たち。諦めずに擦り続ける。

意味なんてないさ、だけど

・・・意味がないとわかっていても、落ちないと知っていても、仲間がやっているなら僕もやる!

自分も拭き取りに参加し、無駄だと分かりながらなんとか落とそうとしてみます。

そう。落ちるか落ちないかの結果が大事なんじゃない。仲間と一緒に困難に立ち向かうという過程が大事なんです。良い仲間に育ってきていますね。

また、別の視点で見てみると、前回も今回も床に描いてしまったことを指摘するのは中央のしゃがんでいる男の子。周囲をよく見ているから、人の失敗によく気がつき、そして指摘することが多い。いつも彼を中心に4歳児クラスが動いています。

関係性の変化は成長の証

でも実は自分も違うことをしていたり、ふざけていたりすることが多い子です。今まではみんなこの子に指摘することはなかったのですが、前回床に描いてしまったことを乗り越えた子が、ついにふざけを注意しています。

「今それをやる時間じゃないよ」

4歳児クラスの中での関係性が変化してきています。誰が上とか下とかがなくなってきている。

ふざけで心を正常に戻す

「注意する・される」というシリアスな展開にお互い耐えられず、ちょっかいを出し合って走り出す2人。

ああ、惜しかった。もうちょっとだったんだけどなぁ。それでも前進しているから私としてはOKです。

期待しすぎてはいけない。期待しすぎると、そこまで行かなかったときに大人側が落ち込んだり、嬉しいと思えなくなってしまう。

成長なんて1ミリずつでも構わない。ちょっとでも前進したら嬉しく思えば良い。なんなら3歩進んで2歩下がったって良いし、斜めに飛んでも良い。

そう思えると保育も子育ても楽になるんじゃないかなと思います。

縦割り保育の良いところ

走っていたら、すれ違いざまに5歳児にそれは違うと指摘される。

思わず笑ってしまいました。ナイスです。5歳児たち。

これが4歳児単独クラスの活動ではこうはなりません。走って遊んで終わりだった。縦割り保育の良いところが出ています。5歳児が4歳児を引き上げてくれる。

いい感じの長さになってきました

全員集合し、どこまでできたかを確認します。毎回、成果を確認するのが大事です。連続性のある保育では、こういう振り返りがないとモチベーションが続かない。小さな成果を感じないと、次へのやる気が出ないからです。

片付けに意欲的な子どもたち

片付けは終わったけど、クレヨンの跡は消えない。どうしても綺麗にしたいのでたくさんの子どもたちが集まってきています。

自分がやったわけではないのに片付けたり綺麗にしようとする子が多いんですが、これも地味にすごいことです。他の園の話を聞くと片付けをしないとかよく聞きます。

だけど、逆に言えば自分がやってしまったことを別の誰かが尻拭いしてくれてしまう環境になっています。つまり、自分のやってしまった責任を取らない体験を繰り返すことになってしまう。何事も良い面と悪い面があるってことです。

今回もそれと同じ状況です。

奥の方でロッカーに寄りかかり、手を口に入れて現実逃避しているクレヨンで描いてしまった張本人。描いてしまったことから逃げているんじゃないんです。誰かに責任を押し付けてしまっていることに罪の意識を感じているんです。

なぜか半笑いですね

最終的に自分からみんなの輪に入っていきました。

結局、現実という困難なものは逃げても逃げても目の前にやってくる。楽になるためには自分から戦いを挑まなければいけない。逃げずに立ち向かう体験。もしクレヨンが消えなくても、逃げなかったという体験こそが宝物になるはずです。

責任を一緒に取る

みんな給食の準備をしていますが、居残りで保育士と一緒に消しています。子ども一人にやらせないところが、この保育士の素晴らしいところです。

なぜならこれは罰ではないからです。やったことの責任を取らせることは教育ですが、罰を与えようという意思が保育士にあってはいけません。それは教育ではなくなってしまう。子どもの教育に罰は必要ありません。

そして、油性で消えないはずのクレヨンが、たくさんの子どもたちが擦ったことによって、消えかかっています。そうなんです。みんなの努力と優しさは無駄じゃなかったんです!

プロジェクト保育は、本当にいろんなことが起こりますね。

♯6

ビニールプールに収納するのも子どもたちのアイデア

第6回。まずはみんなでこれまで作った輪飾りを広げてみる。

七夕まつりが日程的に迫ってきていて、今日中に輪飾りを完成させたいと保育士は思っています。だけど、それは子どもたち次第。こちらの都合で焦らせるのは違います。

キティちゃん

4歳児がめちゃめちゃに切っていた折り紙の破片。5歳児がそれを使ってキティちゃんを作っていました。

何一つ無駄にしない。工夫とユーモアで乗り越えていく。これなんかはとても私っぽいと思いました。

子どもは担任に似るけど、園長にも似てくる。環境に影響されて育つわけですから、保護者の方や兄弟も含めて、いろんな人との関わりを通して育っています。

保育者として、真似されても良いだけの人格者でありたいと思う反面、やっぱり失敗も子どもたちには見せていきたい。大人も失敗するのを子どもに見せたいんですよね。失敗して笑っている姿を子どもに見せることが、生きることを楽にするんじゃないかと思います。

丸ごと受け入れる

みんなに指摘したり命令したりすることが多かったのに、このプロジェクトを通して、いじられキャラの側面も出てきました。

自分がダメなところを仲間に受け入れてもらう体験。これってすごく楽になることですよね。

大人側が成功することばかり考えると、自分が失敗した時にダメージを受けるし、失敗した子どもをマイナスで評価してしまうと思うんです。

うまくいかない子、失敗した子を私は丸ごと愛したい。だから、自分自身の失敗も他者の失敗も悪いことだと思わないようになりました。やったことがマイナスの影響を与えることはあるので、それは修正したり改善したりする必要はあるでしょう。

だけど、失敗や間違いをした人をネガティブには評価していません。子どもたちもそう思って欲しいなと思っていますが、すでにこの子達はそうなっているかもしれません。子どものほうが柔軟な考え方を持っているんですよね。素晴らしいです。

みんなで直す

壊れているところを見つけて修理する。その繰り返し。貼り方が間違っているところを見つけて貼り直す。みんなで、みんなの輪飾りを修正していく。

集団としてのまとまりは前回から出ています。だんだんと板についてきました。

新しいリーダーの誕生

まだ繋げていない紙を2つの箱に分け、5歳児と4歳児それぞれに配布します。担任がリーダーを任命し、リーダー主導で進めていくようにします。

5歳児のリーダーは今回のプロジェクトでテキパキと仕事をこなし周囲にも指示ができるようになった男の子です。この成長を確かなものにするため、責任があるポジションにすることで自信をさらにつけてもらおうという意図です。

リーダーの自覚が芽生えるか

4歳児のリーダーは、誰かに指摘したり、逆に指摘されたり、走って遊ぶ中心にいたりと今回なんだかんだで目立っていた子にしてみました。

責任のある仕事を与えるとさらに伸びるのではないかと思っての人選です。

仲間たちが生き生きと動き出す

4歳児チーム。いつもリーダーっぽいのに、こういう時はリーダー的な指示を出したりすることはできないようです。逆にみんなが率先して動いています。本来は前に出るとか指摘するような性格ではないのかもしれません。恥ずかしがり屋さんですし。

だけどみんなが伸び伸びと作業をしているのが印象的でした。指示を出すだけがリーダーの仕事ではないので、これもアリですね。

両端で伸ばしていく

5歳児の方は2チームに分かれて繋げていく作戦を立てたようです。個別に動く4歳児に比べ、5歳児の方が組織としての動きになっています。年齢の差ですね。効率よくやるという視点があるわけです。

並べ方も工夫してみました

そしてついに完成した輪飾り。とんでもない長さになっています。

部屋中に広がる圧巻の長さ。人生でこれ以上の長さの何かを作ることはないでしょう。こういうインパクトがある出来事の方が記憶にも残るはず。それを理解しやすいように並べてみました。

誰かに見てもらうのも良い体験

「すごいね!」と驚く3歳児たち。それを見て4歳児と5歳児も嬉しそうです。

客観的な視点というか感想をもらうのもすごく大事です。作った自分たちではわからない部分もあるので、第三者視点を知るってすごく重要なことなんです。

さぁ、やっと輪飾りが完成して、次回はいよいよ吹き流しに挑戦していきます。

吹き流し作りをメインに考えていたんですが思った以上に輪飾りに時間がかかってしまいました。だけど、それで良い。かけた時間に見合う成長を子どもたちが見せてくれました。

保育士の思い通りにいかない方が面白いと私は思います。

以上、輪飾り編をご覧いただきました!

みんなで繋げる。口で言うのは簡単ですが、実際に子どもたちがみんなで作ったと感じるようにするのは難しいことです。誰かが切った紙を、別の誰かが繋げる。実際にその体験を繰り返すことで、みんなで作っているという感覚になっていったんです。

言葉で「みんなで繋げよう!」とか保育士が言ってもダメなんです。言葉が心に刺さるほど能力も経験もまだ未熟な子どもたちには、体験で学び取ってもらうようにするしかない。

体験で学ぶってことは、その体験が密度の濃いものじゃないといけない。どれだけ濃い経験ができるかは環境設定次第です。保育って難しいけど面白いなと思います。

この6回の経験が子どもたちをどう変えたのか。次回からの吹き流し作りで、それを見ていきましょう。