園長の設定する環境で行われるこどもの日プロジェクトの第2回です。保育とは何なのか、保育士とな何なのか。私たち自身が考えさせられる深い物語へと進んでいきます。保育や子育てというのは、子どもの学びの時間であり大人が学ぶ時間でもあるのではないかと思います。

♯2

まずは続きから

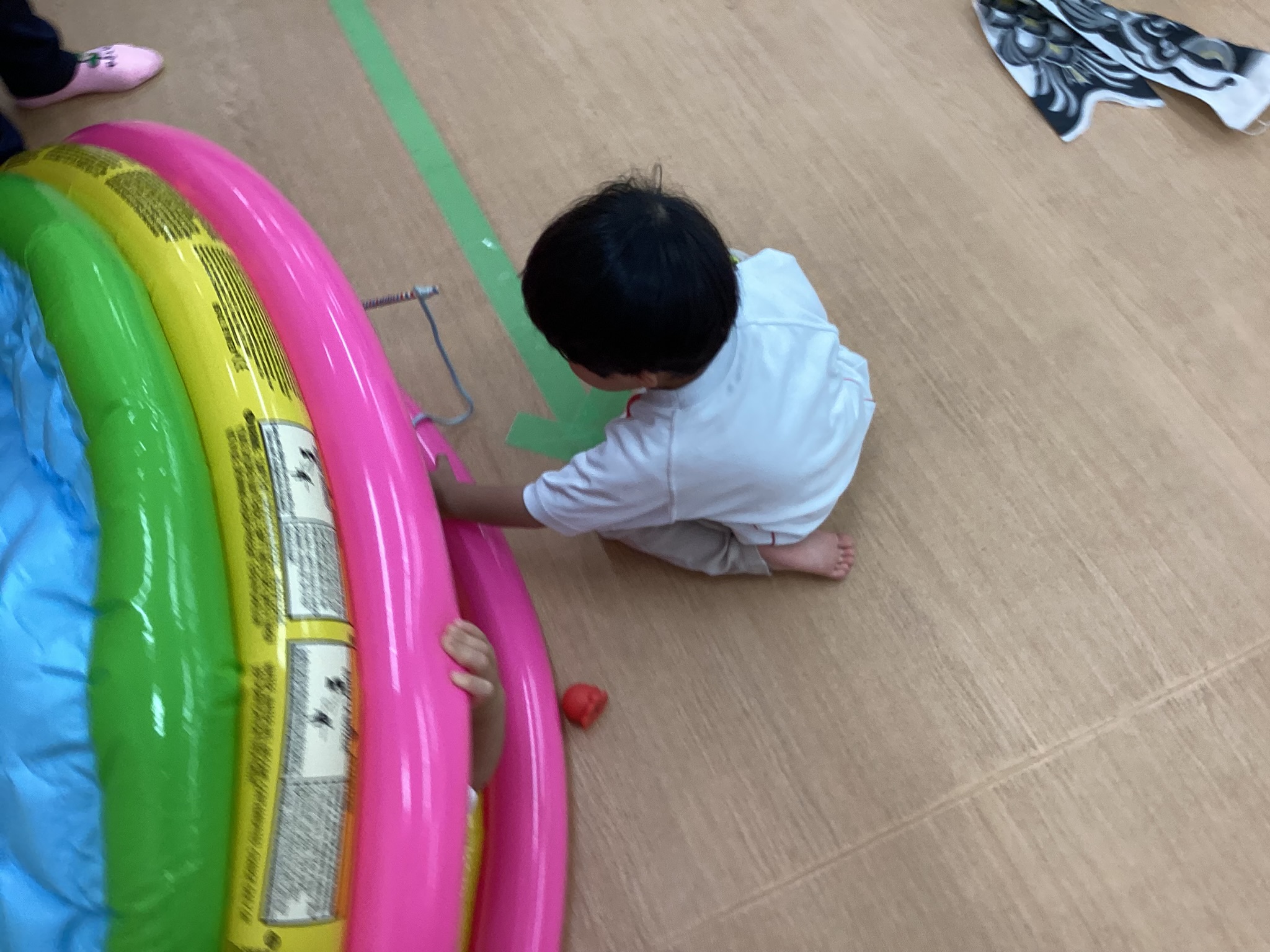

第2回。前回の流れを踏まえたスタートになります。プールをひっくり返したヤドカリ遊びなど、前回面白かった遊びを再現もしくは続きを行いたいと思うからです。

前回自分の中で印象的だった遊びに引っ張られていきます。

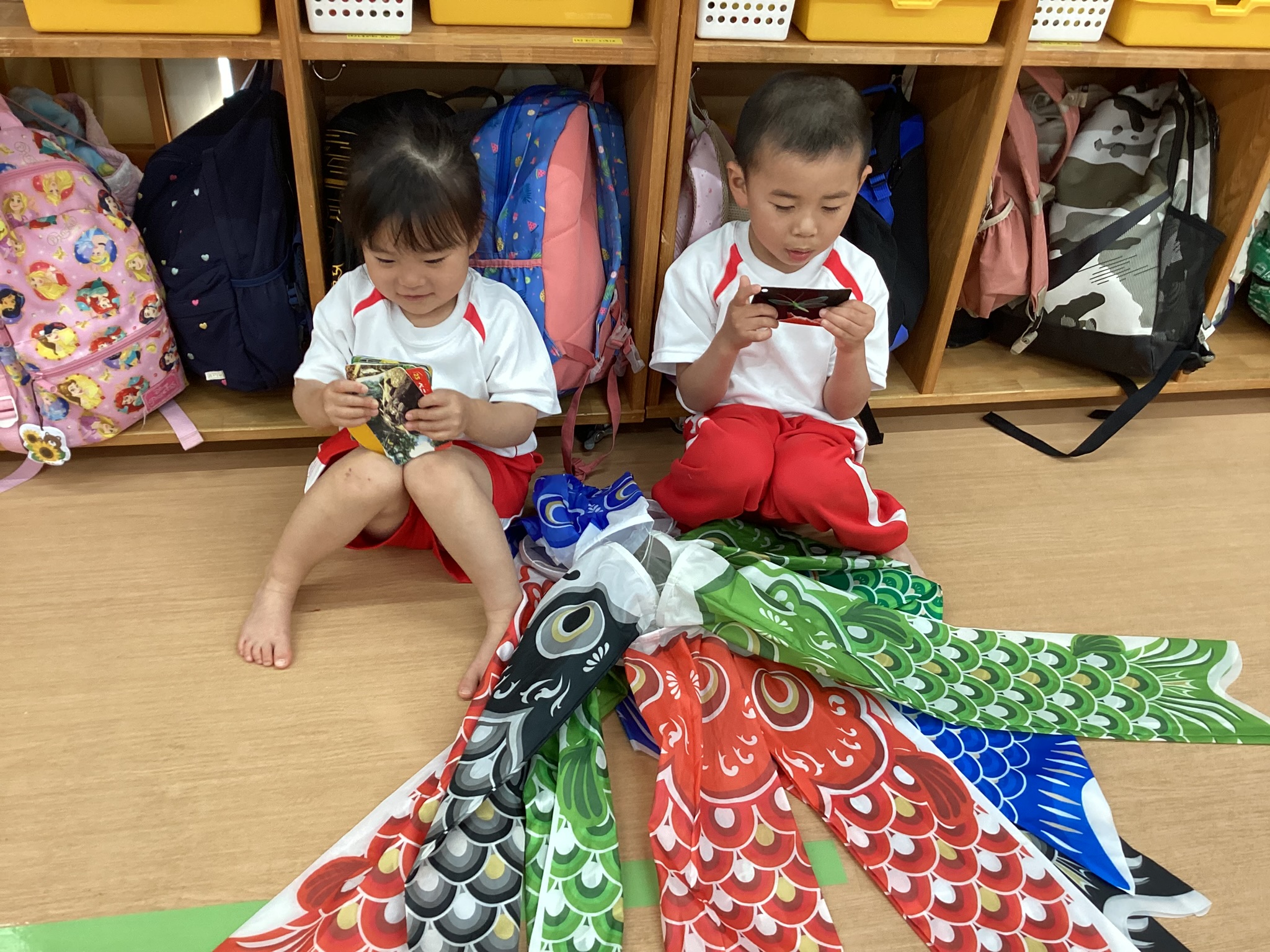

たくさんのものに囲まれる安心感

遊びだけでなく気持ちも続きとなることが多い。同じ環境は前回感じた不安を想起させるからです。そのため、最初から壁にくっつくという動きになる子もいる。

前回はコインを大量に持っていましたが、今日はこいのぼりを大量に持っています。物は何でも構わない。何かをたくさん持っていると安心する。

以前にも説明していますが心理学的には「安心毛布」と言います。お気に入りのアイテムを持つことで、不安を解消する。本当は愛着対象(多くの場合は母親)にくっついて不安を解消したい子どもが、母親がいないときに代わりのもので安心感を得ようとする現象です。

外の世界は厳しい

今日は5歳児クラスの女の子たちと一緒に遊ぶことを試みる姉。しかし、うまくいかずに涙します。うまく遊べない。

何があったとかじゃなく、何となくのすれ違いが、不安を増大させる。

意地悪なのか

巨大こいのぼりに潜る子たちと、尻尾を捻って出られなくして邪魔をする子。前回も捻って邪魔をしていた子です。

意地悪な行動にも見えますが、このカウンターとしての動きが遊びを複雑化させているとも言えます。捻っているところからどうやって出るのかを工夫する遊びに進化するからです。

出る、出さない

逃げる、追いかける

閉じこもる、開ける

逆のことをする子が出てくると、役割が分かれての遊びになる。そこにやりとりが生まれ、深まると対話になる。協同的な遊びの第一歩となります。

見た目の印象ではなく、その意味を考えて評価しないと大切なことを見失う。こういう動きを保育士が止めると遊びが単純化されて全員の成長を阻害することになります。

印象とか、大人の好みで評価をしない方が良いんですよ。もっと大きな広い視点で物事を見ていくようにしないと、子どもの良さを見失ってしまいます。

マネマネ

カードと釣り竿を持って移動する。同じものを身に付けたい。2歳児から3歳児にかけて「真似をする」気持ちが活発化していくものです。他者に興味を持ち、同じになりたいと願う。

それがこういう同じようなことをしたいという動きにつながる。中学生女子が一緒にトイレに行くとか、腕を組むとか同じ服を着るとか、そういうのと同じです。他者と同じになりたいと思うから、他者をよく観察するようになり、自分というものを見つめるようになる。

こういう「真似をしたい」がない子は独特な興味関心だけで生きていこうとするので、周囲と交わりにくい子になってしまいます。真似って、子どもの成長にすごく大事なんです。

魚釣りを見守る仙人

2人組で遊ぶ3歳児たちを、腰に手を当てて見守る4歳児の男の子。

お兄さんに見守られて、安心して遊べています。

壁の花

保育士にピッタリとくっつく2人も、やはり3歳児クラス。

安心と挑戦のサイクルが子どもの育ちには必要だという意味が、今回のプロジェクトではよくわかります。

保育士にくっつくことで不安を安心に変え、他者や遊びに挑戦していく。その繰り返しです。子どもの遊びを保育士が見守るという表現をよくしますが、見守るというのは「見る」だけじゃなくて「守る」視点が必要です。「守る」っていうのはくっつく対象になるけど自由に挑戦できるように子どもを抱え込まない存在になるってことです。

見守ることをやりすぎると過保護や過干渉になる。それでは子どもは健全に育たない。子どもがいつでも挑戦できるようにすること。それを忘れてはいけないのです。

さぁ、いこう

1人で遊んでいる3歳児の女の子の手を繋ぎ、エスコートする4歳児の男の子。

こちらも4歳児が3歳児に安心を与える役割を担っています。

安心のベンチ

そして5歳児の作ったベンチに誘導し、横に一緒に座ります。

5歳児の安心を得た4歳児が3歳児に安心を与える。3クラス合同の良さが出ています。

学年を超えた遊びの展開

4歳児がやっているヤドカリ遊び。そのプールの上に乗って邪魔をする3歳児たち。乗っかっているのは弟ですね。

これも3歳児が4歳児に遊んでもらっている状況です。

第2回の今回は、こういう構図になっているのが多いですね。

まぁ、それでも上に乗られるのは嫌だと思ったのか、ヤドカリの4歳児は場所を移動します。

ヤドカリの引っ越し

邪魔をされると移動する。そういう関わりによって、徐々に部屋の片方へ人が集中してくる傾向が生まれます。

狭いところに人が集まると関わりが増える。

資産家の誕生

コインを大量に集めることで、コインの価値が上がっていく。現実世界と同じです。レアになればなるほど資産価値が増える。4歳児男の子たちのコイン独占によって子どもたちの中でのコインの価値が高まっていきます。

ひよこ屋さんの誕生

前回、姉弟がやっていた遊び。台の裏側にひよこなどをディスプレイしていく。お店屋さんです。ちゃんとコインもある。遊びのやり取りにコインが必要になるという暗黙のルールが子どもたちの中に少しずつ浸透していきます。

安心のお裾分け

プールを裏返してヤドカリのように中に入る遊びから、横向きにしてソファのようにする遊びへ。保育士を中に入れ、不安から1人でいた3歳児も一緒に入る。4歳児の女の子たちに見守られ、3歳児に安心が提供されています。

このように部屋中の至る所で、4歳児が3歳児に安心感を与えるような構図が生まれているのです。この2クラスは昨年度のプロジェクトでも生活発表会でも一緒にやっているから、絆が深まっているんです。

こいのぼりのプレゼント

1人でいる男の子に、こいのぼりをプレゼントする新入園児。3歳児同士でも、安心感を与えるような関わりが見られるようになりました。

学年が上の人が安心感を与えるなんてルールはありません。年齢も立場も関係ない。

ちなみに赤いこいのぼりは「お母さん」を表します。安心感の象徴です。

コイン強奪事件

4歳児の女の子のお店からコインを強奪する4歳児の男の子。いや、もしかしたら元々男の子が持っていたコインかもしれません。この瞬間だけを見て決めつけることは良くない。女の子が抵抗しないことから想像すると、男の子が持つべきコインだということでしょう。

評価というのはその瞬間だけ切り取ってするべきではありません。目の前で見えているものだけが真実ではないですから。

マネー イズ ベスト

そのコインをプールのソファにいる女の子たちに渡す。プレゼントのようです。希少価値が高まっているコインを使って、自分を仲間に入れて欲しいというお願いをしているようです。

コインに価値があるという暗黙ルールの共有。これが協同的に遊ぶために必要なルールの理解ですね。保育士が「今日はお金を使っておままごとをします」と言って遊ばせてもこうはならない。主体的に学ぶ姿勢が子どもを育てます。

一緒に行こうよ

新入園児の女の子は壁にくっつく男の子のところに何度も通っていました。

そのおかげで、ついに自分の足で歩き出す3歳児の男の子。

3歳児たちの絆

向かった先は3歳児の仲間たち。そしてそれを見守る5歳児の女の子。

4歳児5歳児がバラバラに動くことで、部屋全体の安心感が担保され、3歳児が生き生きと動き出しています。

仲間はずれという現象

5歳児の作った平均台のベンチに座る3歳児の女の子と弟。女の子が隣に座ろうとする別の3歳児の男の子の邪魔をして座らせないようにしています。

一緒に座るのは誰でも良いわけじゃないというのが、拒絶された男の子にはわからない。

2歳児から3歳児にかけて「グループ」を理解した遊びをするようになります。いわゆる「仲間はずれ」です。「ここからここまでの人は入って良い」という区切りというかグループを意識して遊ぶ。でも、これを見ると大人はびっくりするわけです。特に親目線で考えると「〇〇ちゃんも入れてあげなさい」という指摘になる。子どもからすると悪気はないから怒られたという感覚だけ残る。

そして3歳児から4歳児にかけて「入れて」「いいよ」のやり取りが活発化する。

仲間に入れないことで、どうすれば仲間に入れるかを考えるようになる。周囲を観察し、仲間の印を探す。暗黙のルールを理解しようとする。コミュニケーションを工夫する。それを昨年度の異年齢保育のところでも説明しました。

入れなかった側も、相手が怒ったり泣いたりすることで何がいけなかったのかを考える。折り合いの付け方を学ぶ。

「入れてあげなさい」だけでは双方が成長しません。学びになるかどうかを考えないと、せっかくのトラブルが無駄になってしまう。

それはそうとして、座らせてもらえなかった男の子は深く傷ついています。このモヤモヤが気持ちをざわつかせていく。

気にしてくれる存在という安心

プールのソファから出た後も1人でしたが、魚カードを持ってきた4歳児の男の子と会話を楽しんでいます。

1人じゃない。気にしてくれる人がいる。それが安心感となる。

だから、こいのぼりを手放しています。もう必要がないからです。物ではなく、人が安心させてくれる。

キャッチ ミー イフ ユー キャン

姉と弟。そして姉の友人(5歳児)が同じプールに入っている。

「園長先生、受け取って!」

急に金魚すくいセットに入っていたタコを私に向かって投げる姉。

このタイミングで「受け取って!」というのは、タコをキャッチして欲しいわけじゃない。心を、不安を、受け取って欲しいという意味のはず。

絶対に取りこぼしてはいけない!

頭ではわかっていてもiPadを構えながらではキャッチできませんでした。

拾いに行く姉。

「もう!次はちゃんと取ってよね!」

わかっていたはずなのに、キャッチできなかった。ただの遊びと思っては子どもの気持ちに応えることはできません。大人が子どもに本気で向き合うってこういうことなんです。

次は必ず、必ず受け止めてみせる。

寄り添う2人 その2

2人で眠る。誰も入れない。2人の世界。

もし私がその心を受け止めていたら違ったのだろうか。

嫌でもそんなことを考える。

MOTHER

みんな遊んでいるのに、姉は弟をトントンしながら寝かしつける。

その姿は姉ではなく、紛れもなく母親。

母親を演じている。弟のために。

そして、自分自身のために。

抱きしめるという魔法 その2

弟の寝かしつけの後に、担任のところへ行き、抱きしめてもらう。

母を演じていても、その小さな体では、その責任には耐えられない。求めているのは母親のような存在。保育園の中では、担任の保育士がその役割になる。

このプロジェクトの2つ目のねらいは、この子だけでなく「全ての子どもたちが子どもらしく、自分らしく生きられる」こと。子どもらしく遊びに夢中になること。それをみんなで楽しむこと。だから「こどもの日プロジェクト」なんです。これもきっと子どもたちみんなが望んでいるはず。

第一回で説明させてもらったとおり「コントロールが外れた状態で3歳児クラスの子ども達と一緒に協力して片付ける」という最初のねらいと矛盾するわけです。お兄さんお姉さんらしく3歳児の面倒を見ながら、子どもらしく夢中になって遊ぶってのは難しい。

この矛盾する2つのねらいを達成するために子どもたちが協力して立ち向かうことになったら良いなと思っているわけです。この時点ではどうなるかは私にも予想できない。

だけど、きっとこの子達なら達成してくれる。

ヤドカリにイン

コインを渡すことでヤドカリの中に入る許可をもらったようです。コインが本当の意味で通貨としての役割になってきています。

そんなことを誰も大声で言っているわけではないのに、違う遊びをしているのに、同時期にコインが通貨として使われていく。それぞれの遊びが奥底でつながっているんです。

ひよこ強奪事件

店主がヤドカリの中にいる隙を狙って、5歳児の男の子が商品を盗みに来ました。それに気がついて商品を守りに戻る店主の女の子。

しかし、ごっそりと奪われてしまいます。

その場に居なかったのだから仕方がないことかもしれません。ヤドカリ遊びに移行したと思われても仕方がない。別の遊びに移ったのなら、おもちゃを他の子が使おうが自由なわけですから。

強奪事件で学んだこと

ヤドカリに入りたいという一時的な感情を優先したことで商品と店を失いました。残った商品を集めて、新天地を目指して引っ越しを行います。

失いたくなければ一つの遊びに集中するか、守る工夫をしなくてはいけない。それを学んだようです。

やめて(やめなくていい)

一方、ヤドカリの中にずっといた4歳児の女の子。外に出てお茶を飲んでいます。

保育園によってはお茶を飲む時間を決めているところもあるようですが、当園では自分で乾きを感じて水分補給したり、休憩する体験をして欲しいので必要に応じて自分のタイミングで飲めるようにしています。

ヤドカリの中にいるときは「やめて!」と半泣きでずっと叫んでいました。嫌なのかなと思って保育士が声をかけても全然出て来ない。大人からしたら不思議かもしれませんが、子どもの世界では良くあることです。

お化けが苦手なのに怖い動画を見るみたいなものです。恐怖を克服する遊びになっているんです。怖いけど、挑戦したい。乗り越えたい。夢中になっている。遊びのゾーンに入っている、こういう時に子どもはぐんぐん伸びる。

タコって多幸っていう意味があるらしいですよ

誰も受け入れず、2人だけで暮らす。手にはさっき園長先生に受け止めてほしかったタコ。2人とも持っています。

さっきまでプールを普通に床に置いて中に入っていたのに、今は横向きになっていますね。これは外の世界に開かれていることを意味します。ちょっとずつ変わってきています。

我に返る瞬間

時々、5歳児の女の子たちがやっている遊びが気になって、プールの家から出ていく姉。ちょっと遊んでみる。

姉としてでも母としてでもなく、1人の子どもとして遊んでみたくなる。そう、それでいいんだ。それで。

君は自由なんだ。もっと子どもで良い。

孤独

その姉の様子をただ見るだけの弟。誰も関わらない。誰も気が付かない。少し距離を置いて横で見守る保育士を除いて。

本当にさりげなく、邪魔しないように、ひっそりと安心感を出す。君たち姉弟のことを気にしているよという無言のメッセージ。声をかけるとか、触れるとか、そういうことだけが優しさではない。距離を置くのも優しさ。

母に戻る瞬間

寂しそうにしていたと思ったのか、すぐに戻って弟を抱きしめる姉。

姉というかやっていることは母親。

ごめんね、1人にして。寂しかった?

そんなふうに見える。

この子は私が守る

たまに遊ぼうと思ってくる3歳児クラスの子達を拒否します。

「入ってこないで!」

悪気があるわけじゃないんです。外の世界が怖いから、本当に安心できる人しか受け入れることができない。

安心感がないと、誰かと繋がることができない。

誰かと寄り添い生きていく

一方、お店を奪われた店主は、5歳児の男の子が作っていたお店へ合流。2人で新しいお店を作っていきます。

1人では守れなかったけど、誰かと一緒なら守れるかもしれない。1人の限界を知り、他者との共存を望んでいるんです。これも成長。とても良い解決方法です。

相撲とは争うという意味らしいですよ

その店主から盗んだ人形を使って、5歳児の男の子たちはトントン相撲を始めました。これも大量にお店から持ってきたからこそ、生まれた遊びです。

何が良いとか悪いとかじゃなく、工夫して、前向きに生きていく。混沌としたこの時代を生きていけなければいけない現代の子どもたちに必要な学びとは、こういうことなんじゃないかなと思います。理不尽なことが起きる世の中だから、正しい正しくないで考えずに、前向きに生きていく力をつける。遊びの世界でそれを学んでいるのです。

もう一度、産まれる

やっぱり5歳児が巨大こいのぼりに入って遊んでいるのが気になる姉。家から出て遊び、また家に戻るを繰り返しています。

赤いこいのぼりは「お母さん」の象徴。そのお母さんの中に入っては出るを繰り返す。

産まれ直す遊び。

もう一度、産んでもらう。

新しい自分に。

拒絶する、拒絶される

その間に仲良しの女の子が家に入ってきました。さっきは平均台のベンチでも隣に座っていた2人。

しかし、弟は女の子を手で押し退け、一緒にいることを拒絶するのです。さっき女の子が別の男の子が座るのを邪魔した時のように。

仲良くしたいだけなのに

自分がされて初めて、自分が相手に与えてしまった痛みを知る。拒絶されて1人になって、感じる心の痛み。

残されたタコとタコでチューをする。

仲直りがしたい。そう思っているのでしょう。

因果応報というのでしょうか

そこにさっきベンチで女の子が拒絶した男の子が入ってきて、無理やり押し出される。耐えきれずに泣きながら外に出る女の子。

さっき自分が傷つけた相手が、今度は自分を傷つける。これが生きるということ。だから、人に優しくしたいと思うし、一緒に生きていきたいと思う。

これは遊びの中での学び。遊びのはずが、人間関係の真理に触れる体験になる。

居場所をなくす

別の人間が姉弟の家に入り込み、出てこない。自分の居場所はどこにもないことを知る弟。

さっき女の子を拒絶しなければ、こんなことにはならなかった。

どこで選択肢を間違えたのだろう。

どうすればよかったのだろう。

移住 with you

もう一つのプールが部屋の片隅に置かれているのを発見し、弟は女の子と2人で移住する。

痛みを知り、優しさを知る。

孤独を知り、愛を知る。

姉の元から離れていく。一緒に生きていく仲間を得て。

自立まで、あと少し・・・。

全身で受け止める

そして、姉は今、私の背中にいる。

さっきは受け止められなかった想いを今は背中で受け止めている。

その体温が、その体重が、その嬉しそうな声が、命の重さを物語っている。何があっても私はこの子達を守り、育てなければならない。

園長や保育士としての責任や義務ではなく、私自身がそうしたいと思う。

子どもが子どもらしく生きるためには、私たち大人がしっかりしなけれないけない。大人が子どもをしっかり守り、しっかり抱きしめる必要がある。

保育士はそのために存在するのかもしれない。

子どもたちのためにやっていたはずが、私が子どもたちに大切なことを教わることになりました。

抱きしめるという魔法 その3

私のもとに別の子達が集まって来たので、担任のところへ移動する姉。

もし私がこの子を背中で受け止めずに両手で抱きしめてしまったら、この子は別の場所(担任のところ)へ行けなくなってしまうわけです。子どもが自分のタイミングでくっつき、自分のタイミングで離れていけるようにすることが大事。これが愛着形成に必要な条件です。

甘えさせるのと、甘やかすのは違うのです。

抱きしめ「合う」という魔法

そこへ集まるる5歳児クラスの女の子たち。担任と子どもたちが手を繋ぎ、一つの丸を作って抱きしめ合う。

一人ひとりでは足りないかもしれないけど、仲間と担任がいれば、きっと安心できる。

みんなで乗り越えるんだ。これは、君の物語ではなく、みんなの物語なんだから。

このシーンを見届けて、私は片付けの声かけをします。

さぁ、ブルーシートの時間です。

仲間意識が子どもを変える

楽しくてブルーシートの上に乗ってしまった4歳児の女の子。みんなから非難され、だからこそその場から動けなくなっていました。そこへ来たのは最後にお店を一緒に作った5歳児の男の子。女の子を抱きしめます。

自分で出るという喜び

その後、自分の意思でブルーシートから出ることができました。誰かにわかってもらったからこそ、安心して自分で正しい道を進むことができたのです。

これが自己コントロール。自分で自分の心と身体をコントロールする。そのためには、安心の相手が必要なんです。みんな1人で生きているわけじゃない。誰かと楽しく遊んだ体験が、子どもを変えていく。

真面目に寝転んでいるという状況

残ったのは3歳児の2人。弟と、今日2回拒絶された子。自分自身ではコントロールできない状態。大人はこれを見て、ふざけているとか思うのかもしれない。だけど、2人とも大真面目です。本当はブルーシートから出て片付けたい。だけど、体が動かない。

きっとこの子たちも苦しいはず。

それをはっきりとわかってはいないけど、何かを感じてはいるのでしょう。5歳児の女の子たちが2人に優しく語りかける。

波乗り

緊迫した雰囲気に耐えられなくなったのか、誰かがブルーシートを上下に動かしていきました。運動会で5歳児クラスが行うパラバルーンの「小波」の動きです。

それが面白くて全員でブルーシートを揺らす。湧き上がる歓声。笑い声。

今、心が一つになっている・・・!

大丈夫?

しばらく「楽しい」を共有した後、片付けをしようという方向に変わっていく。弟は自分で出ることができました。

だけど、やっぱり自分からは出られなかったもう1人の子を担任が抱き上げる。

今回も自分では乗り越えることができなかった・・・。

あと2回。あと2回で子どもたちだけで解決できるようになるのか?

だけど、心配して駆け寄る3歳児の仲間もいる。何か良い方向に変わっているような予感もする。もう少し子どもを信じてみたい。

5歳児クラスの団結

最後は5歳児クラスでブルーシートを畳んで終了。手際も良くなってきました。

以上、第2回の様子でした。

なかなかドラマチックな展開になってきたと思いませんか?

子どもたちがプロジェクトを行うのを待っていたような感覚がありました。私も、子どもたちも、こういうことが起こることがあらかじめ「わかっていた」かのような奇妙な感覚です。

お互いに信頼し合っている感覚というか。うまく伝わりませんが、とにかく不思議な雰囲気に包まれています。

さて、残り2回で決着がつくのか。というか、そもそも何が決着なのかもわかりません。だって、ただの自由遊びなんですからね。

だけどそうはならない。ただの自由遊びにならないのが当園のプロジェクト保育なのです。

次回は子どもたちそれぞれの物語が進んでいきます。

これは、みんなの物語なのです。