令和7年度の新シリーズのスタートです。同じことを繰り返してもワクワクしないので、今回は「こどもの日」を題材にした自由遊びをプロジェクト保育として幼児3クラスで行いました。環境設定は全て園長の私が考えており、当日の保育のリーダーも私自身が行なっています。

普通の自由遊びだったはずが、最終回へ至るまでに壮大なドラマが展開されていく今回のプロジェクト。私がこの遊びの設定に何を「仕掛け」ていたのか。ブログでは少しずつ種明かしをしていく構成にしています。

それでは令和7年度の遊び解説、スタートです!

♯1

どんな遊びにも対応できる環境を設定

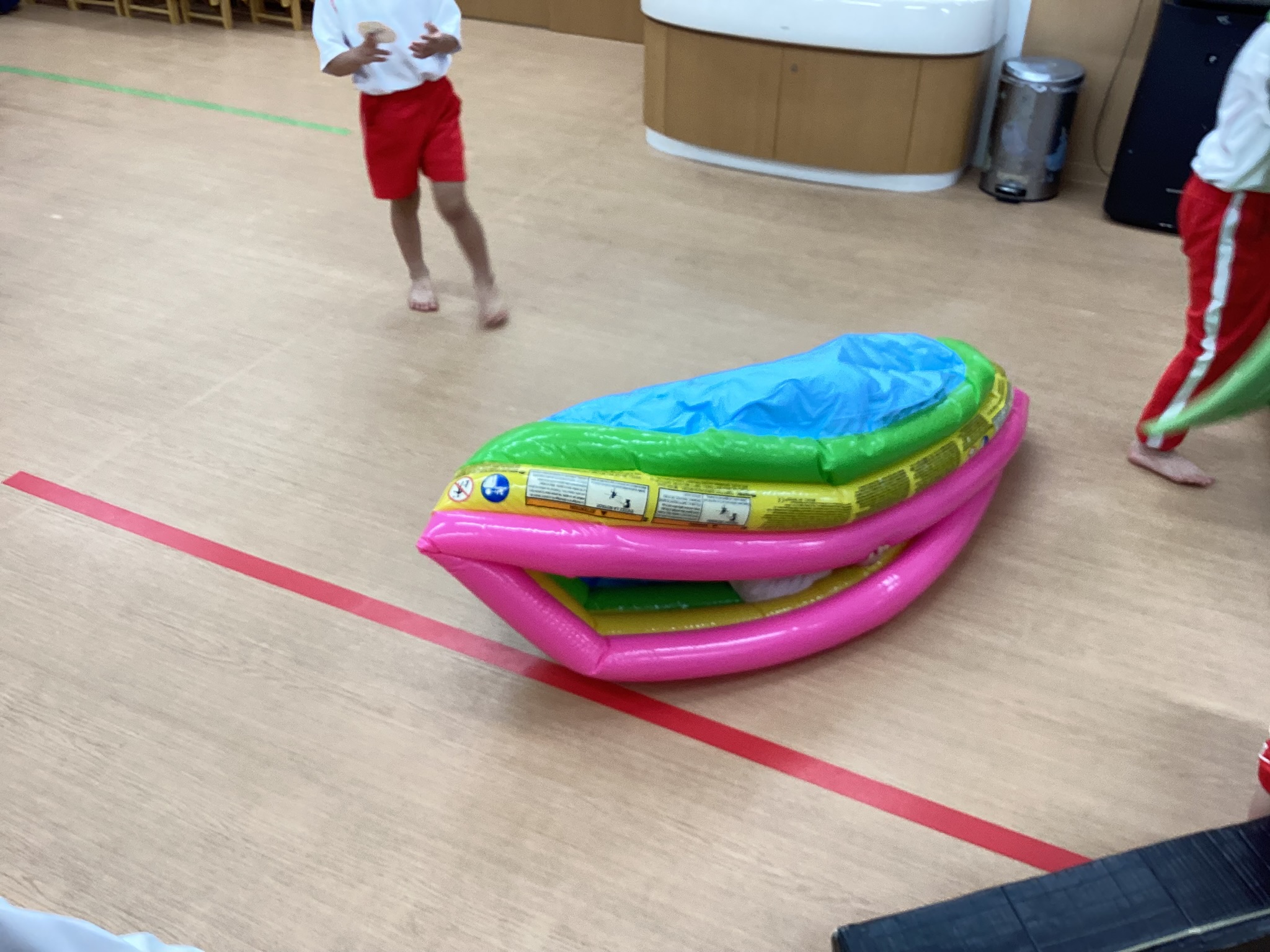

部屋の環境設定はこんな感じです。水に見立てたブルーシートを敷いた魚釣りゾーン、赤い台、湾曲したバランスボード、大量のこいのぼり、巨大こいのぼり、黒い平均台、ビニールプール、コイン、金魚すくい。ビニールプールの中には魚カードと青いボールが入れてあります。

これらをどう組み合わせて工夫して遊ぶのか、ある程度の予想はしてあります。ですが、私の予想を子どもたちの発想が超えてくる瞬間が楽しみです。

なぜ「こどもの日」がテーマなのかは、後で語っていくとしましょう。

最初は遊びが浅く展開される

遊びがスタートしたばかりの時点では、だいたい本来の遊び方で遊ぶことが多い。魚釣りやバランスボードは遊び方がわかりやすいので、そのまま普通に遊んでいます。

一方で、大量のこいのぼりで遊んだことがないので、ほとんど誰も見向きもしません。過去の体験をもとに今の状況を理解するのが人間です。過去の体験の中にこいのぼりで遊んだ経験が子どもたちの中にない。だから、遊び方がわからない。

何かを工夫する子になるためには、たくさん遊んだ経験が必要なのです。

たくさんの保育士たち

玩具や遊具の配置は考えてあります。どこに何を置けば、どういう遊びの展開になるのか。基本的には子どもの姿を予想して私が配置を決めています。

今回は私の環境設定です。いつもよりも遊びが広がりやすく、深まりやすい工夫をたくさんしてあります。簡単に言ってしまえば「いつもより遊びに夢中になりやすい」ように考えた配置にしてある。

今回の一連のプロジェクトでいつもより部屋に保育士が多いのは、子どものためではなく、保育士自身の勉強のためです。実際に体験しないと主体的・対話的で深い学びの凄さがわからない。部屋の環境全てが子どもに影響を与えるので、保育士が増えれば増えるほど子どもに影響を与えてしまうので、子どもの成長や遊びの展開にはマイナスなのですが、今回は私がリーダーなので許可しています。

それだけ、私の環境設定が子どもを夢中にさせる自信があるからです。

予想通りの展開

ビニールプールの近くに金魚すくいセットを置いておけば、このようにプールの中に金魚を泳がせて、外からポイですくうという遊びになるのは当然です。

そうするとプールの中で魚カードで遊んでいた子と、金魚すくいおもちゃで遊んでいた子が混じり合うことになる。喧嘩になるかもしれないし、組み合わせて遊ぶかもしれないし、どちらかがどこかへ移動するかもしれない。

そういうところを注意深く観察していきます。

赤い台という万能アイテム

コインや金魚すくいのセット、赤い台を使ってお店やさんごっこになることも当然の結果でしょう。

魚釣りゾーンのすぐ横に赤い台を置いたのは、魚をお店に売りに来る遊びが起こりやすいように、という意図もあります。

赤い台がお店になるのも想定していますが、赤い橋になっても面白いと思うし、壁として使ってくれても良い。使い方はこどもの自由ですが、どうなるにせよ、面白くなりそうです。

巨大こいのぼりを捻って邪魔をする5歳児にも注目

これまでの自由遊び系のプロジェクトでは、新聞紙や牛乳パックなど「なんでもないもの」をどう見立てて遊んでいくかがポイントとなっていました。しかし今回は明確に魚カードや魚釣りのおもちゃが置いてあります。これには理由があります。具体的なもののほうが、イメージを共有しやすいのです。ただし、具体的であればあるほど、遊び方が限定されてしまうというデメリットもある。遊び込みが上手になったこの子達であれば、うまく遊べると思って今回は具体的なものを組み込んでみました。

逆に、平均台やビニールプール、大きいこいのぼり、バランスボードなどは感覚遊びになりやすい。ダイナミックな体を使った遊びになりやすいのです。そうすると身体のコントロールが外れて、素の自分が出てきやすい。本当の自分が出てくる。トラブルも増える。

巨大こいのぼりの中に入る遊びも、私がやって欲しかった遊びの一つです。

第1回ですから、ちょっと環境の説明をさせてください。そのうち、だんだんと人間ドラマになっていきます。

観察遊びを軽んじてはいけない

そのうち自然と列ができて、順番にこいのぼりの中に入っていく光景が見られるようになりました。

それを行うのは5歳児たち。その様子を眺める3歳児たち。上級生の遊びを目撃するのも立派な遊びであり、学びです。

シーソー遊びは破壊を生み出す

平均台でシーソー遊び。この遊びが流行ってしまうと、おそらく平均台が真っ二つに割れてしまう。すでに、ミシミシと音を立てています。

だがそれが良い!

壊れたほうが良いんです!

壊れたら「どうしよう?」と考えて解決策を工夫するし、「どうすればよかった?」と自分の行動を振り返るきっかけになる。

おもちゃなんて壊れるものです。それよりも子どもたちの学びになるほうが良い。

柔らかさは激しさを生む

ボールをぶつけ合う男の子たち。今回はいつものボールプールの硬いボールではなく、柔らかいスポンジ素材のボールを用意しています。つまり、当たってもさほど痛くない。

逆に言えば、ぶつけ合う遊びになることが予想される。これも私が予想していた展開です。

素材というのは本当に大事で、柔らかさや触り心地なんかも遊びに大きく影響します。柔らかい方がコントロールが外れやすいので、攻撃的な活動的な遊びになりがちになります。

あえて、トラブルを生むような設定にして、子どもたちに考えさせるような展開を作っているんです。

自分で環境設定すると、こういうネタバラシをすることになるから、あんまりやりたくないんですよね。恥ずかしいというか。どこまでが私の読みどおりなのかと、怖くなる人もいるんじゃないかと思いますし。

ここまで遊びについて真剣に考えている保育士が世の中にどれだけいるんだろう。もし、我こそはという方がいらっしゃいましたらご連絡ください。語り合いましょう。

こいのぼりプール

大量のこいのぼりも巨大こいのぼりもビニールプールに入れて、その中で、もみくちゃになる遊び。こいのぼりで遊んだことがないから、普通の「布遊び」「毛布遊び」みたいな遊び方になっています。

体がたくさん触れ合う遊びができるということは、その人に触れられても嫌じゃないということ。つまり、仲良くなる遊びです。コミュニケーションが下手な子にこそやってほしい遊びですね。

抱きしめるという魔法

遊んでいても、突然襲ってくる不安。担任の保育士に抱きしめてもらう。

今回のシリーズでは、この5歳児の女の子を主軸に話を進めていくことになります。

5歳児の姉と3歳児の弟の「愛」の物語。

それは全4回の遊びの中で徐々に全員を巻き込む、大きな物語へと変わっていくのです。

役目を終える平均台

ついにやってくる平均台の破損。

「僕じゃない」と話をしにくる子。

直そうと試みる子。

見て見ぬふりをする子。

壊れたことにも気がつかない子。

いろんな人がいますが、正解なんてありません。

一つ言えるのは、この後は誰もシーソー遊びをしなくなったということです。シーソー遊びが平均台を壊してしまうという「気付き」と「学び」があったということになります。壊れたことをわざわざ保育士から子どもたちに指摘したり考えさせたりしなくても、ちゃんと学んでいます。言葉が大事なんじゃない。

体験で子どもは育つのです。

予感と確信

誰かと遊んでいても姉と弟はいつの間にか一緒になっている。頬に手をやり、安心を与えています。姉は周囲の5歳児の女の子たちと遊ばず、弟の面倒を見る遊びを繰り返しています。

この様子を見て、今回のシリーズでこの姉弟が主役になることを確信しました。子どもたちの力で、何かが変わっていく予感。きっと私の予想を超えたことが起きるはず。

戦いごっこは楽しいよね

こちらは、4歳児5歳児の男の子たちを中心にボールをぶつけ合う遊びが続きます。こっちはこっちでドラマが展開されていく。自由遊びを3クラスでやると、各地で同時にストーリーが展開される大河ドラマのような感じになるので、なかなか追っていくのが大変です。

あまりブレすぎない程度に、いろんな子どもたちの様子を紹介していきたいと思います。

「資格」を得る遊び

3歳児の女の子たち。一番右の赤いこいのぼりを持っているのは4月に入園したばかりの新メンバー。入園当初は1人でいることが多かったのですが、4月中旬のこの日は青いこいのぼりの子とずっと一緒に動いています。

昨年度までは黒と青の子がセットで動くことも多かったのですが、メンバーの増減によって人間関係が変化しているようです。

色違いとはいえ、同じように同色のこいのぼりを集める遊び。昨年度のシリーズでは「資格」とか「仲間の印」として説明した現象です。3歳児女子の中で仲間意識が育っています。

何も言わずに支える

自然と赤い台を支える。自然と助け合い、安全に遊ぶ環境をみんなで作っていく。

昨年度の異年齢保育のラストで全員から愛をもらった3歳児の男の子。あの時は誰かの邪魔をするばかりでしたが、もうそんなことはありません。一緒に遊ぶどころか、こんなことまでできるようになりました。

プロジェクトで子どもが大きく変わるという一例です。

夢中ということ

あまりにも巨大こいのぼりの中にいるので、心配になって何度か声をかけていました。

「大丈夫!」

と元気よく出てきて笑顔を見せてくれます。

夢中とは「夢の中」と書きますが、夢の中にいるみたいになかなか醒めないくらいの状態ってことですね。とにかく楽しい。汗だくになって、声を上げて、笑い合う。

それぞれが遊びのゾーンに入ってきました。

共有する喜び

こいのぼりの中に入らないとしても、狭いところに入る遊びとしてつながっています。2人で同じ事をするから価値がある。

共有する喜び。場所も、感覚も、感情も共有する。そこにこの上ない喜びがある。安心の相手だから、それが許される。

赤い台を重ねて不安定にして座る遊び

弟の肩を抱き、安心感を与える姉。安心の相手だから、それができる。

だけど、遊び込めていない。弟を第一に考えて、自分自身を生きれていない。

私がそばにくると嬉しそうにする

不安が強い子は遊べない。自分のクラスだけなら遊べても、大人数になると圧倒されてしまう。不安で壁にくっついてしまう。3歳児の女の子。

だけどコインを大量に持っているのは「誰かと繋がりたい」という証拠。コインをたくさん持っていれば、他の子達から声をかけてくることが予測できるからです。それもきっと無意識なんですけどね。無意識でも、誰かと繋がりたいと思っている。

そばにいてあげたくなってしまうけど、ぐっと我慢します。大人がそばにいると「偽りの安心」を与えるだけになる。本当の安心は仲間との絆の中にある。それが起こるのを信じて待ちます。

店の設定にこだわる

釣った魚をすぐ横の赤いお店で売りに出す。役割分担をしての協同的な遊びが始まりました。

おままごとは保育園で行うことが多い遊びの一つですが、年齢というか発達段階によって学びがあるような設定にしなければいけません。345歳児クラスであれば、お友達同士の関わりが自然と増えていくように環境を作っていく必要があります。何を用意するか、どれくらい用意するか、どこに置くか等、よく考えて環境を設定します。

良くない行為をどう捉えるか

ボールをぶつける遊び。そこに何かのストーリーがなければ、ただの暴力や嫌がらせと変わりません。相手の了解を得ないで行うぶつける遊びは、いじめの構図に近い。

私は行政の依頼を受けて学校のいじめ調査委員を何件か引き受けています。その経験から幼児期の遊びがいじめ解消のヒントにならないかをちょうど考えていました。このプロジェクトでは男の子たちの遊びが、そのヒントになるような気がしています。こちらも丁寧に追っていきましょう。

私は貝になりたい

ボールを当てられたくないから、プールの口を閉じて貝になる。この行為により、今後、部屋の中でのプールの使い方の概念が変わっていきます。プールは普通に入るものだったのに、向きを変えたり閉じたりしても良いんだというイメージが子どもたちの中に共有されました。

これでプールを使った遊びの幅が大きく広がっていきます。こういう転換期が遊びの中にはいくつか訪れているんです。大人が気がつかないだけで。こういう発想ができる人になりたいものです。常識にとらわれない柔軟な発想と行動力。

頭にコツン

誰かがターゲットになれば、他の子も「この子にはやって良いんだ」と思う。思ってしまう。みんなが1人を狙うようになるのも当然かもしれません。

鬼ごっこが健全なのは、追いかける方が1人で、逃げる方が多数だということ。しかし、大人数が1人を追いかけるというのはパワーバランスが破綻している。

ここで注意して止めるのは簡単だけど、この子達の成長を信じてもう少し待ってみます。「今」どうなのかではなく、「この先」どうなのか。評価はもう少し未来に置いておくのがコツです。そうしないとあらゆる成長の芽を摘んでしまう。

この写真の状況では、手加減しているのがわかるから、止めません。コントロールできずに怪我に発展する暴力なら止めます。このへんの見極めも難しい。

ローマは1日にして成らず

5歳児のお店を4歳児が手伝い、3歳児がお客さんとして集まる。理想的な異年齢のおままごとが始まりました。

昨年度、かなり異年齢保育を行なったので、学年の壁を容易に超えてくるようになりました。こういうのは積み重ねですから、いきなり異年齢でやってみてもうまくいくものではありません。

留守番という遊び

姉が買い出しに行っている間、不安に襲われる弟。姉の姿を目で追います。

ずっと2人でいるのではなく、買い出しに行くという「ごっこ遊び」を通して一時的な分離を経験するような遊びになっています。

遊びはその時の精神状態や想いがかなり強く出ます。姉も弟も不安を感じているのがわかる。いつもは意識しないような、自分でもわかっていなかった小さな不安。それが遊びの中で表現されている。

ピンクパンサー

そこへ忍び寄る影。何も悪気はありません。欲しいおもちゃがあったので持って行こうとしただけです。

留守番中に悪い人が来るという、わかりやすいストーリー展開。オオカミと7匹の子ヤギなど、様々な物語に出てくるモチーフです。

姉はいない。弟1人でなんとかしなければいけない。

おせっかいやきの町娘と用心棒侍

右の男の子がやってきて存在感をアピールしたところ、おもちゃを取っていこうとした子はどこかへ行ってしまいました。そして左の女の子がもう取られないように、おもちゃをしまう場所を変えることを提案しています。

自分1人では解決できず、クラスの仲間が助けてくれています。なぜか弟をみんなが世話をするような雰囲気になっているのです。

ヤドカリとは宿を借りると書く

貝のように口を閉じる遊びから、裏返してヤドカリのように移動する遊びへ。

これも誰かと一緒だから楽しい遊びですね。誰かと一緒の方が楽しいという体験を保育園時代にいっぱい経験すれば、未来が変わるような気がしています。人を好きになるということは世界を肯定するということになる

コイン一枚が100円

売り物を姉に売った5歳児たちのお店。

「本当は400円だったんだけど、300円で売ってあげたの!」と私に安く売ったことをアピールしてきます。

そうなんです。みんながこの姉弟に優しい。意識的か、無意識的かわかりませんが、みんな姉弟が不安そうなことを感じ取っている。優しさが自然に発揮される。

大きくなるっていうことは

1人ですみっこにいた3歳児の女の子に寄り添う4歳児の男の子。ボールをぶつけ合う遊びに参加しなければ、本当に心優しい振る舞いをするのです。

時々、激しい遊びから抜けて、下の学年に優しくする。遊びと現実を行き来しています。何が大切なのかを、時々思い出すことになる。

大きくなるっていうことは、小さい子に優しくできるってこと。

魚についての語り合い

先ほど弟のおもちゃを持って行こうとしてやめた3歳児。そこに寄り添う4歳児の男の子。こちらもボールでぶつけ合う遊びをしなければ、こんなにも穏やかで面倒見が良い。

嫌々面倒を見ているわけではなく、会話を楽しんでいます。

願望が遊びと結びつく

また姉が買い出しに行っている間に不安で姉の姿を探す弟。

こちらも「弟」を演じる遊びになってしまっています。ごっこ遊びの一種です。何もできない力のない存在を演じる。「赤ちゃん」になっていると言っても良い。

世話をされる遊び。世話をされたい、甘えたいという気持ちがあるから、この遊びから離れられない。

仕切りは壁となり、外の世界から身を守る

不安を感じている弟のために「仕切り」を作る姉。4歳児の男の子に運ぶのを手伝ってもらっています。

みんなが協力してくれる。

商店街の完成

近くにあった5歳児それぞれのお店が連結され、ひとつなぎの長いお店が誕生しました。

赤い台の万能性がここにも発揮されています。枠組みを自由に作れると、遊びの幅が大きく広がります。

寄り添う2人

平均台と台を使って壁を作り、2人で寄り添って眠る姉弟。

物理的な壁は、心の壁。不安を感じている証拠。

この2人に必要なのは安心感・・・。

遊ぼうよ

3歳児の女の子たちが一緒に遊ぶために近づいてきました。仕切りの中に入ろうとしています。

「入ってこないで!」

もういいよ

せっかく一緒に遊ぼうと思ってくれた子達を拒絶してしまう。拒絶された方は去って行ってしまいました。

不安が強すぎて、人を受け入れることができない。

強い口調は恐怖の裏返し。安心が足りないと人と笑い合うことができない。

心の壁を越える力

そこへお店をやっていた5歳児の女の子が商品の魚をたくさん持ってきました。

「これどうぞ!」

「バクバク」と言いながら美味しそうに食べる真似をする弟。

どうやら一緒にいられる相手が限定されるようです。誰でも良いわけじゃないし、誰だから良いというわけでもない。安心というのは理屈じゃない。感覚です。

魚を持ってきた5歳児の女の子は心の壁を超えていく力を持っているのかもしれません。

青いこいのぼり

後半では3歳児たちがみんな青いこいのぼりを身につけ歩き回るという現象が見られました。仲間の「印」です。3クラス合同の中でも自分たちは仲間であるという印象がとても強いクラスですね。

青いこいのぼりは「子ども」を表します。3歳児クラスは一番下の学年です。この中での役割は「子ども」になる。

判断する力を育てる

片付けの時間になりました。特徴的な幾つかのアイテムに関しては集める場所を指定し、あとは何も指示しません。子どもたちが自分で考えて行動する力を育てたいからです。

実際にこの子たちは「プールは廊下に出すと思うから、こっちに運ぶー!」と判断して持ってきています。私がリーダーであるとき、片付けることは目的ではなく、片付けを通して何かを学ぶことを目標にしているのです。

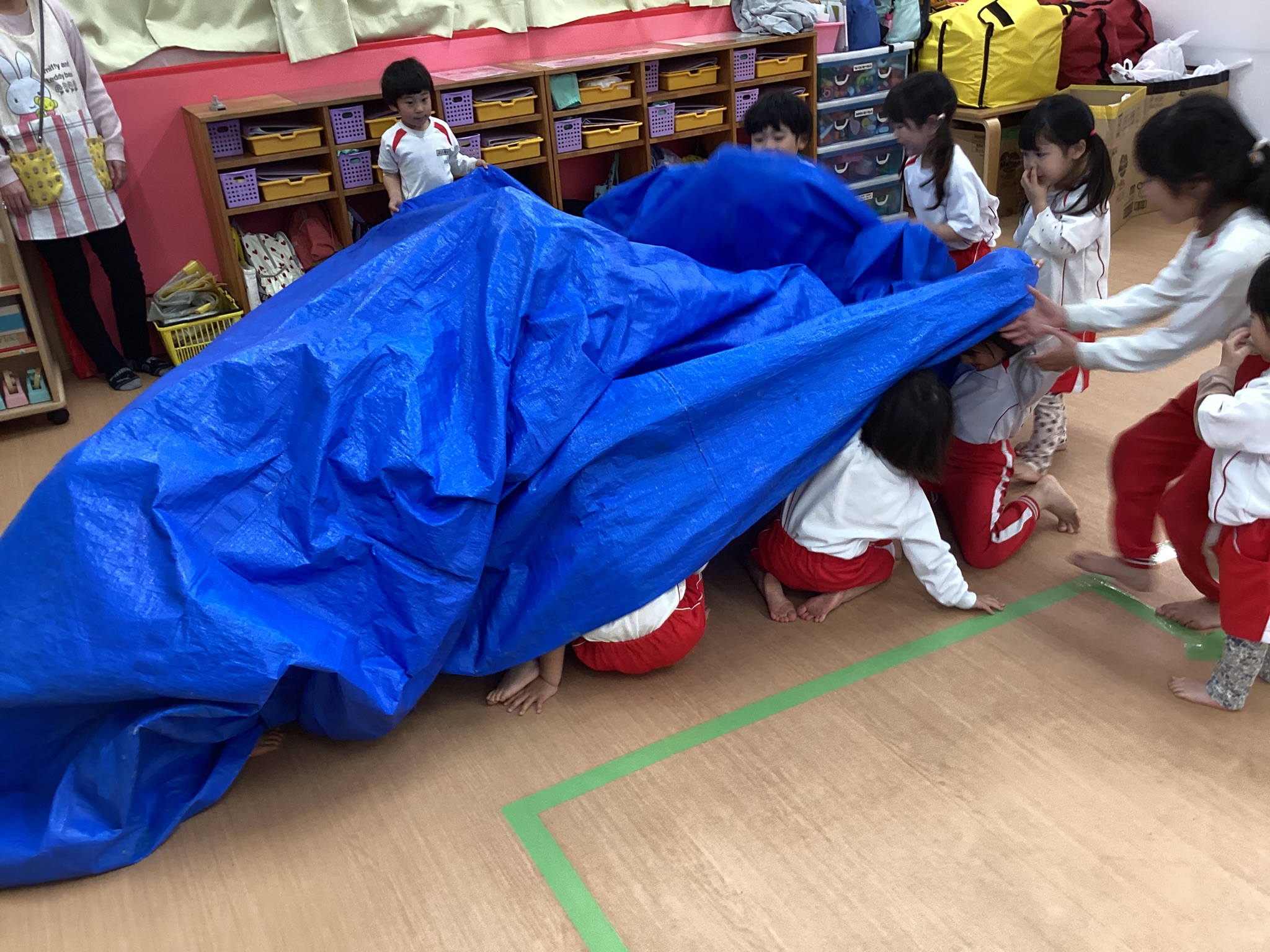

シートは潜るためにある

片付けの時間なのにブルーシートの下に潜る遊びが展開されています。過去には5歳児が3歳児や4歳児クラスだったときにもブルーシートの下に潜って出てくる遊びが展開されていました。

これも必ず起こることを予想していました。片付けの時間に遊んでいると思うのか、これも何かの学びにつながっていると思うのか。保育士としての資質が問われます。

いけないことは、楽しいんですよね。やりたくなる。

天岩戸作戦

みんながブルーシートの下に入って楽しそうにしている。姉に守られて誰とも遊べていなかった弟と、不安が強くて壁にくっつく女の子。それまでカーテンの後ろに隠れていた2人。楽しそうな声に誘われて、カーテンから出てきました。

いくべきか、いかざるべきか・・・。

駆け出す2人

「行こう!」

「うん!」

駆け出す2人。不安や恐怖より、ワクワクが勝った瞬間です!

これこれ、これですよ。大人が指摘するとか助けるんじゃなくて、子ども同士の対話によって主体的に自分の課題を自分で乗り越えていく。私はこれを見るのが、本当に好きなんです。

遊びから片付けへ

潜る遊びから徐々に片付けなんだという意識が子どもたちの中に膨らんできて、「出てきて」「片付けだよ」「降りて」など、指摘し合う雰囲気になります。大人が何も言わなくても本来の目的である片付けに戻る。これも狙ってやっています。この子達にはそれだけの力があることをわかっているからです。子どもたちを信頼していると言っても良い。

そして、遊びたい気持ちから切り替えが苦手な子がいることも想定内。そう。3歳児の男の子たちです。

実は、このプロジェクトは昨年度のクリスマスに行った異年齢・縦割りの自由遊びの続きになっているのです。

歴史は繰り返す

数ヶ月前は当時の5歳児(卒園児で今は一年生)たちが中心となって対応していた今の3歳児クラスの子どもたち。今回は、4歳児5歳児たちが中心となって3歳児クラスを導いていく立場です。

4歳児と5歳児の男の子たちが中心となって、対応しています。

実は男の子たちはこの日までドライなのかなと思っていました。いつも3歳児の世話に行くのは女の子たちだったからです。ですが、そうではありませんでした。いつも先に女の子たちが行くからスタートが遅れていただけで、本当は男の子たちも3歳児が気になっていたんだということがわかりました。

解決は大人も一緒に

最終的には保育士が気持ちの受け止めの存在となって抱っこで引き受けての解決となってしまいました。1回目としてはこんなものでしょう。

実は最初からやっていた自由遊びはこのプロジェクトの本体ではありません。今回の真のプロジェクト(ねらい)は「自由遊びでコントロールが外れた状態で片付け時にブルーシートで遊んでしまう問題を子どもたちだけでどう協力して解決するか」です。

主体的・対話的で深い学びの実践がプロジェクト型の保育ですが、子どもの興味関心をスタートにしていくものです。今の3クラスの興味関心は、3歳児クラスに落ち着いて欲しいということ。日常的に離席したり、ルールが守れない3歳児たちと一緒に自分たちも安心した生活を送ること。

だから、この環境を設定しました。遊び全部を前フリに使っているんです。

今回のプロジェクトはねらいが複数混ざり合っているのですが、一つ目のねらいがこれです。

他のねらいは次回に説明したいと思います。

一緒にやる喜び

そのあとは5歳児クラスだけでブルーシートを畳みます。どうすれば綺麗に畳めるかを話し合いながら進めていく。

流石は年長クラス。チームワークも良い感じです。

優しい眼差し

5歳児がブルーシートを畳んでいる間も3歳児や4歳児でドラマがあります。例えばこれは3歳児クラス。女の子2人の揉め事に、男の子が優しく語りかけるように入っています。

5歳児が主役なのではなく、目立つ子が主役なのではなく、本当に一人ひとりが主役なのです。ブログにするときにはどうしてもストーリーの中心となる子をなぞるような書き方になってしまうのですが、実際はそれぞれが主役の物語になっています。

以上、第1回目の様子でした。初回なので環境設定の説明が中心となっています。

保育において、環境設定がいかに大事かということがわかると思います。保育所保育指針の中でも、環境で保育するということが強調されています。保育士が子どもを教育するのではなく、環境から子どもが学べるようにするのです。

プロジェクト型の保育というのは、子どもの興味関心からスタートするものです。子どもの興味関心とは、必ずしも「言葉で出てきたもの」とは限りません。それぞれの心の中にある想いが共通しているのなら、そこに向けてみんなで動き出す遊びは、全てプロジェクト型と呼んで良いと思っています。

このシリーズは全4回です。残り3回でどのように遊びが変化していくのかをお楽しみください。